Введение

С развитием цифровых и информационных технологий и постепенным переходом к префигуративному типу культуры актуализируется проблема вхождения детей в цифровой мир. Семья играет доминирующую роль в становлении личности, а потому потенциал родителей как агентов цифровой адаптации и развития субъектности ребенка сложно переоценить.

Особенно актуально изучать механизмы формирования отношения детей к цифровым инструментам и гаджетам в период поступления их в начальную школу, когда меняется вид ведущей деятельности и появляются новые образовательные, коммуникативные и социальные задачи.

Приходя в школу, современный ребенок уже, как правило, знаком с разными цифровыми устройствами и владеет какими-либо цифровыми навыками, но до периода систематического обучения эти навыки используются преимущественно в развлекательных целях.

Соответственно, именно на этом этапе возрастает значимость психолого-педагогической и цифровой компетентности родителей, позволяющей конвертировать «развлекательный» интерес ребенка в интерес образовательный, и далее — помогать ученику стать субъектом своего образования.

В данной статье мы попытаемся «в первом приближении» раскрыть специфику родительского влияния на цифровое развитие детей, так как это относительно новый аспект детско-родительских и образовательных отношений.

Мы опираемся на исследование, проведенное нами в феврале 2020 года и посвященное изучению отношений субъектов образовательного процесса в условиях цифровизации, а также становлению цифровой компетентности детей.

В статье приводятся данные, касающиеся уровня цифровой компетентности родителей учеников начальной школы, их позиций в отношении возраста начала обучения детей цифровым навыкам. Анализируются запросы родителей на конкретные цифровые навыки, которые они считают необходимым развивать у своих детей, а также мнение родителей о том, кто именно должен развивать эти навыки и какую роль в этом процессе они отводят себе.

Обращаем внимание читателя на то, что данный срез родительских мнений был сделан до начала пандемии коронавируса, когда у родителей и детей еще не было опыта массового перехода на дистанционное образование, поэтому полученные исследовательские данные могут быть также использованы в сравнительных исследованиях аналогичной тематики.

Родители и «цифра»: что происходит в мире?

Тема влияния аттитюдов родителей в отношении цифровых технологий на воспитание и субъектность детей прослеживается в современных международных исследованиях во множестве научных статей, посвященных: родительской ИКТ-медиации; ИКТ-аттитюдам родителей; взаимосвязи ИКТ-аттитюдов с цифровой, компьютерной и информационной грамотностью ребенка; выбору родительских медиационных и/или ИКТ-стратегий; роли родителей в процессе погружения ребенка в цифровую среду, которая варьируется от «хранителей» к «проводникам» [Dias et al., 2016].

Влияние ИКТ-аттитюдов родителей на субъектность ребенка так или иначе прослеживается в каждом из них. По большей части авторы различных исследований пытаются обозначить разнонаправленные позиции родителей, охраняющих своих детей от опасностей, связанных с проникновением ИКТ в повседневную жизнь, и детей, имеющих право на свободу самовыражения, которая проявляется в том числе (и все больше) онлайн.

Здесь особым образом выделяются поддержка и медиация детей в (1) процессе освоения цифровых девайсов и выхода в Интернет; (2) период «транзита» из детства в юность, когда роль технологий приобретает особое значение и последние воспринимаются не только как элемент самовыражения, но и как код признания среди друзей.

Практики родительской ИКТ-медиации в большинстве своем выражаются в мониторинге и ограничении ребенка при взаимодействии с технологиями, что, несомненно, ведет за собой ограничение субъектности ребенка в его автономном развитии [Livingstone, Helpser, 2008; Stattin, Kerr, 2000].

Использование детьми технологий с раннего детства также часто приводит к «родительской тревожности» [House, 2012], все без исключения исследования (вне зависимости от национальной и культурной принадлежности семьи) подчеркивают высокую степень неопределенности и ощущение риска, которые транслируют родители, когда разговор заходит о взаимодействии их ребенка с цифровой средой.

Ряд европейских исследований акцентируют внимание на противопоставлении родителями физической активности и компьютерных девайсов в воспитании ребенка. В одном из таких исследований [Dardanou et al., 2020] опрос родителей показал, что они ностальгируют по своему детству, когда «играть на улицах можно было вдоволь», это формирует особый «родительский стиль» и «родительскую стратегию», которые не ставят использование планшетов в воспитании на первое место.

Физическая активность детей для большей части родителей континентальной Европы (включая Скандинавию) связана с «хорошим детством», в то время как дискурс об использовании технологий в развитии ребенка ассоциируется не в последнюю очередь с «огромной опасностью» [Dardanou et al., 2020].

Родители по-разному распределяют свои роли медиаторов в процессе воспитания в ребенке ИКТ-компетенций. На непрерывном отрезке разных ролей и функций, которые родители берут на себя с целью ассистировать ребенку в использовании различных цифровых девайсов, наиболее полярными являются роли «хранителя» и «проводника»: в первом случае ребенок подвергается жесткому мониторингу и контролю в использовании компьютера, что часто ограничивает его субъектность и право голоса, а во втором родитель соучаствует в совместном раскрытии потенциала цифрового мира.

Исследования уже показали [Chaudron et al., 2017], что родители из скандинавских семей — больше «проводники», в южных же странах Европейского континента родители скорее «хранители».

Предыдущие исследования в области родительской медиации в отношении цифрового воспитания детей [Livingstone, Helsper, 2008] выделяют четыре фактора, которые характеризуют родительские стратегии при взаимодействии их детей с Интернетом: (1) активное соиспользование; (2) вторжение с целью общих ограничений (как правило, временных); (3) вторжение с целью технических ограничений (как правило, ограничения по контенту); (4) мониторинг (проверка онлайн-активностей детей).

При этом, вне зависимости от того, какую стратегию выбирают родители, исследователи подчеркивают, что их поведение часто обусловлено недостатком информации, информационным разрывом между тем, что ребенок знает о цифровых девайсах, и представлениями его родителей о том, что он знает.

Важно подчеркнуть, что все исследования (независимо от страны происхождения) акцентируют внимание на взаимосвязи уверенности родителей в использовании технологий и их восприятии технологий в воспитании.

Также есть все основания предполагать [Johansen et al., 2016; Kruistum, Steensel, 2016], что, если школа активно внедряет технологии в обучение, взгляд родителей формируется более ясно. Это способствует использованию технологий дома, а роль родителей смещается от «хранителей» к «проводникам».

Одновременно с этим интересно отметить другой феномен, исследуемый в Сингапуре [Wang, 2020], — ИКТ-медиация детей, или медиация «снизу вверх», «трансляция снизу вверх», «медиапосредничество». В этом случае исследователи говорят о том, что в паре «ребенок — родитель» первый становится «цифровым инструктором», или «цифровым гуру», который помогает родителям устанавливать техническое оборудование, приобретать базовые цифровые навыки, интегрировать технологии в повседневную жизнь [Correa, 2014; 2015; Stewart, 2007].

Такая асимметрия ролей, согласно данному кейсу, может способствовать как конфликтам и фрустрации со стороны старшего поколения, так и обновлению взаимоотношений родителей с ребенком, при этом во втором случае родители (в данном случае — мамы) не только улучшали свои цифровые навыки и знания, но и способствовали воспитанию в ребенке чувства большей уверенности, ответственности, проявлению субъектности.

Многие авторы пишут о «цифровом разрыве», утверждая, что он обусловлен не только физическим доступом к цифровым девайсам, но и различиями эффективных / неэффективных стратегий использования ИКТ [Deursen, Dijk, 2014].

Такой разрыв может быть связан с географическим положением места жительства семьи (разрыв компетенций между пользователями в городской среде и сельской местности), но также и с культурным капиталом семьи [Yuen et al., 2018], более того, культурный капитал, по мнению исследователей, включает в себя умение применять ИКТ-знания в соответствии с поставленными задачами.

Авторы [Yuen et al., 2018] исследования, проведенного в Гонконге, также обозначают такое явление, как ИКТ-культурный капитал (или цифровой культурный капитал) родителей: культурная компетенция родителей в стратегическом применении своих цифровых навыков для эффективной медиации использования ИКТ их детьми с целью научить последних использовать ИКТ эффективно в соответствии со стандартами общества.

Именно цифровой культурный капитал родителей или его отсутствие, по мнению исследователей, может быть причиной возникающего цифрового неравенства. Проведенные в исследовании интервью показали, что ИКТ-компетенции родителей сильно варьировались в зависимости от уровня образования и рода занятий.

Родители с более высокой ИКТ-компетентностью были в большей степени способны оказывать поддержку и руководство детям в использовании технологий дома. Такие родители были требовательны и отзывчивы одновременно, последовательно применяя обдуманные стратегии в ИКТ-медиации.

Те же из родителей, кому не хватало ИКТ-компетенций, были менее последовательны в своем «цифровом поведении» — они либо разрешали детям пользоваться технологиями без их поддержки, либо устанавливали правила, соблюдение которых сами не проверяли, что ухудшало межличностную коммуникацию в семье и увеличивало отчуждение детей от родителей.

Культурный капитал родителей и их стратегии, по мнению авторов [Yuen et al., 2018], влияют на цифровой разрыв первостепенным образом, последний воспроизводит сам себя каждый раз, когда родители недостаточно хорошо регулируют взаимодействие детей с цифрой и отказываются принимать участие в цифровом воспитании детей.

Родители должны признавать важность таких навыков, как умение обсуждать с ребенком его опыт использования технологий; умение обсуждать с ребенком опасности чрезмерного использования сети Интернет; умение вдохновлять ребенка использовать технологии эффективно; способность разделять с ребенком такие радости, как совместная игра в компьютерные приложения, совместный просмотр фильмов, социальных медиа.

Также, по мнению исследователей, важно выявлять родителей, сильно обеспокоенных не всегда адекватным использованием технологий со стороны ребенка, и предоставлять им тренинги и соответствующую поддержку для повышения уверенности в себе и эффективности самих родителей.

Изучая проблему «цифрового следа», исследователи акцентируют внимание на первостепенной роли родителей в создании детьми «позитивного» (положительного) цифрового следа, или цифровой репутации [Fertik, Thompson, 2015], которая важна людям для повышения своих жизненных шансов и успешного развития карьеры.

Цифровой след можно понимать как собственный актив, личный бренд, позволяющий другим видеть тебя и испытывать к тебе интерес.

Родители знают о потенциально негативных последствиях, которые влекут за собой цифровые следы детей, и часто пытаются выступать с различными медиационными стратегиями, которые могут предотвращать не только репутационный вред, но и онлайн-риски, учитывая субъектность детей в момент пользования Интернетом [Facer, 2012].

Исследователи дают понять, что роль родителей в создании ребенком положительного цифрового следа первостепенна. Более того, баланс между разрешительными и ограничительными стратегиями родителей в продвижении онлайн-активностей ребенка позволит накапливать новые необходимые знания, навыки и практики, которые, в свою очередь, будут способствовать развитию цифрового капитала ребенка.

В отличие от зарубежных исследователей, российские ученые пока только начинают изучать специфику детско-родительских отношений в новом цифровом мире.

Среди основных трендов можно выделить два: изучение проблем, связанных с информационными и цифровыми рисками [Панов, Патраков, 2020; Солдатова и др., 2017; Солдатова, Шляпников, 2015; Шпагина, Чиркина, 2019], и проблем освоения детьми цифровых устройств и интернет-социализации [Коптева, 2017; Лучинкина, 2018; Патраков, 2019; Синягина, 2018].

После карантина в связи с коронавирусной инфекцией актуализировался интерес ученых к проблемам цифровой компетентности родителей [Рудаков, 2020; Солдатова, Рассказова, 2020] и дистанционного обучения [Исаева и др., 2020; Косарецкий, 2020; Сивак, 2020; Суннатова, 2020].

Все вышеперечисленные исследования имели своим объектом преимущественно подростков, однако в процессе теоретического анализа удалось обнаружить и несколько отечественных и зарубежных исследований, посвященных вхождению в цифровой мир детей младшего возраста [Бахадова, 2019; Буцык, 2020; Солдатова, Вишнева, 2019; Солдатова, Теславская, 2019; Mikelic Preradovic et al., 2016; Przybylski, Mishkin, 2016; Zimmer et al., 2019].

В данных исследованиях существенным фактором развития у детей цифровых навыков и киберсоциализации является помощь родителей и их цифровая компетентность. Авторы отмечают, что риски цифровизации в большей мере связаны не с самими цифровыми устройствами, а с характером отношений субъектов взаимодействия.

Некоторые исследования констатируют прямую зависимость формирования адекватного поведения детей в интернет-среде от качества сотрудничества детей и родителей [Арнаутова, 2018; Батенова и др., 2019; Бродовская и др., 2020; Понукалина, 2020].

Примечательно, что в вопросах выстраивания эффективных отношений с «цифровыми» детьми и обеспечения их информационной безопасности многие родители надеются на педагогов, хотя те сами нуждаются в повышении своей цифровой компетентности [Бовина и др., 2016; Будыкин и др., 2016], что служит дополнительным фактором образовательной нагрузки на семью, вынужденную справляться с цифровыми рисками самостоятельно.

Проведенный научно-теоретический анализ показал, что основной акцент в современных исследованиях делается на изучении родительских ИКТ-стратегий и преимущественно в отношении подростков. Семьи с детьми младшего школьного возраста практически не изучаются, что делает осуществленное нами исследование родителей учеников начальной школы актуальным для современной практики образования.

Материалы и методы исследования

В исследовании ставилось несколько задач, однако в данной статье отражены результаты решения только двух из них: выявление уровня цифровой компетентности родителей (на основе их самооценивания) и их позиции относительно своей роли в развитии цифровых компетенций у школьников, так как эти два параметра оказались связаны друг с другом.

Основным методом исследования было анонимное анкетирование с помощью традиционных бумажных анкет, содержащих 15 вопросов открытого и закрытого типа. Открытые вопросы касались проблем, которые возникают у родителей в связи с цифровизацией образовательного процесса, а также позитивных/негативных ожиданий от ее реализации в перспективе.

Данный метод был выбран потому, что он позволял участвовать в опросе даже тем респондентам, которые не владеют информационными технологиями, и, к тому же, был привычен для родителей школьников.

Процедура анкетирования включала два этапа: подготовительный и основной.

На подготовительном этапе происходила апробация разработанного диагностического инструмента, после которой вопросы были откорректированы для лучшего понимания их респондентами и сгруппированы в таблицы для оптимизации объема текста.

На основном этапе в анкетировании участвовало 118 родителей в возрасте от 29 лет до 61 года, дети которых посещали одну и ту же начальную школу (при этом в опросе родители давали ответы обо всех своих детях, а не только о тех, кто учился в начальной школе). Гендерный и возрастной фактор респондентов не учитывался как значимый.

Опрос проходил в период с 10 по 25 февраля 2020 года путем раздачи анкет на родительском собрании. Поскольку большинство родителей или членов семьи встречают учеников начальной школы после уроков, сбор анкет происходил в момент прихода родителей в школу в один из дней выбранного периода. Анализ данных проводился при помощи описательной статистики.

Существенным моментом проведенного опроса является то, что он проводился в период до наступления пандемии коронавируса и самоизоляции, поэтому позиции родителей были зафиксированы на момент протекания обычной школьной жизни и отражают те страхи, барьеры и ожидания, которые существовали у них в ситуации фрагментарного знакомства с цифровыми инструментами и процессами.

Уровень цифровой компетентности родителей

Выявление степени включенности родителей в цифровую среду было важным элементом исследования, так как опасения у людей часто связаны с неверным представлением о новом (незнакомом) объекте, которым сегодня является цифровизация.

Соответственно, определив уровень так называемой цифровой компетентности родителей, основанной исключительно на самооценивании респондентов (как они сами «чувствуют себя» в цифровой среде), можно понять, является ли ее повышение действенным способом снизить их тревожность и повысить уверенность в необходимости использования новых инструментов в образовании.

Как показал опрос, основная масса родителей оценивает себя как уверенных цифровых пользователей (данная группа была названа «Компетентные», их оказалось более 60%). Тем не менее довольно высока доля родителей, которые недостаточно активно и уверенно используют цифровые инструменты (группа «Некомпетентные», 25,4% респондентов).

Примерно 1/6 часть позиционирует себя как профессиональных пользователей (группа с условным названием «Профессионалы», около 17%). Это значит, что в родительском сообществе есть те, кто может стать своеобразным проводником и даже экспертом в процессе развития цифровых технологий в образовании.

Сторонники и противники цифровизации: кто они?

Одной из задач исследования было выявление связи уровня цифровой компетентности родителей (и наличия у них цифрового опыта) с тем, являются ли они сторонниками и противниками цифровизации.

Для разделения родителей на группы по этому параметру в предлагаемых вариантах содержался прямой ответ «Мои опасения очень существенны, поэтому я против введения цифровизации в школе»), который выбрали 29 человек (24,6%), именуемых в дальнейшем «противниками цифровизации».

Остальные (89 человек, 75,4%) попали в группу «сторонников цифровизации» (ответ «Мои опасения не очень существенны, так как можно подумать о том, как обезопасить детей от проблем, связанных с цифровизацией»).

При выявлении специфики позиций сторонников и противников в зависимости от их уровня цифровой компетентности выяснилось, что «Профессионалы» имеют более четкую позицию по многим вопросам и испытывают меньше опасений от грядущих «цифровых» изменений. Их опасения связаны в большей степени с подготовленностью базы для введения цифровизации (техника, кадры), чем с ее негативным влиянием на субъектов.

Также было выявлено, что самые большие и разнообразные опасения возникают у «Компетентных» родителей. По всей видимости, они интересуются этой темой, получают информацию из разных источников, но не всегда способны оценить ее адекватно. Это предположение подтверждается и тем, что именно в этой группе больше всего родителей, выражающих существенные опасения по поводу цифровизации в школе.

Далее остановимся на связи «цифрового» опыта родителей и их отношения к переходу на цифровизацию.

Как показал опрос, подавляющее большинство родителей (74,6%) имели опыт использования цифровых технологий в образовании своих детей, хотя доля не имевших такого опыта также представляется весьма существенной.

Анализ ответов респондентов позволил соотнести три параметра: уровень цифровой компетентности родителей, существенность (значимость для них) опасений в связи с цифровизацией обучения и имеющийся у них опыт использования цифровых технологий.

Было выявлено, что цифровой опыт родителей, полученный в процессе обучения ребенка, существенно влияет на его отношение к цифровизации: чем менее компетентным чувствует себя родитель в информационной/цифровой среде, и чем меньше у него опыта взаимодействия с ней, тем более значимы его опасения.

Данные результаты позволяют предположить, что уровень компетентности родителей в области цифровых технологий может повлиять на их оценку недостатков и преимуществ цифровизации в образовании.

Следовательно, одной из задач агентов введения цифровизации может стать соответствующая информационно-просветительская работа с семьей, направленная на профилактику «цифровой мифологии».

Цифровая компетентность детей по оценкам родителей

Анализ ответов респондентов позволил выявить возраст так называемого цифрового дебюта детей. Родителям задавался вопрос о том, какими техническими средствами (гаджетами) и в каком возрасте пользуются их дети. Выяснилось, что даже самые маленькие дети (от 1 года) уже являются «цифровыми» пользователями.

Поскольку в задачи исследования не входило детальное изучение возрастной специфики в использовании гаджетов, вполне объяснимо, что значительная часть детей — цифровых пользователей оказалась учениками начальной школы (65%), а среди дошкольников таких 14%.

В зависимости от возраста встречаются две комбинации: смартфон + ноутбук (дети начальной школы) и смартфон + компьютер (дети старшего возраста).

У дошкольников наиболее востребован планшет.

Один из вопросов касался уровня цифровой компетентности детей в оценке родителей. Он задавался респондентам с целью понять, видят ли они необходимость в специальном обучении своих детей, имеющих недостаточный, по их мнению, уровень цифровой компетентности.

Анализ ответов показал, что родительские оценки уровня цифровой компетентности детей варьируются во всю ширину шкалы — от 1 до 10 баллов. При переводе количества оценок в проценты учитывались только анкеты, содержащие ответы на данный вопрос.

Отметим, что родители либо вовсе не отвечали на вопрос, либо оценивали всех своих детей, даже годовалого возраста. Например, один родитель предпочел поставить такому ребенку «0» баллов, но не обойти его вниманием.

Напомним, что доля учеников начальной школы в возрасте от 8 до 10 лет) составила более половины от всех оцениваемых родителями детей (65,2%). Всего родители оценили компетентность 135 детей разного возраста, из которых 90 были учениками начальной школы.

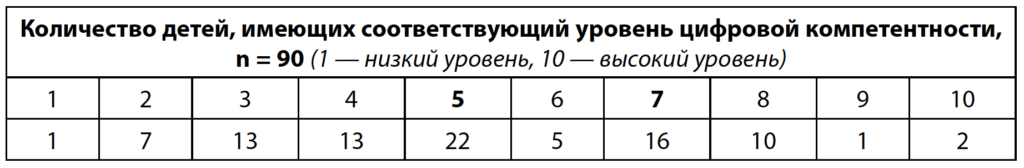

Поскольку в фокусе нашего исследовательского внимания были родители детей вторых и третьих классов, в Таблице 1 приведены данные только по этому возрастному диапазону (8–10 лет).

Таблица 1. Оценки родителями уровня цифровой компетентности своих детей

Данные опроса показывают, что основная масса родителей оценивают уровень владения детьми цифровыми навыками как средний, хотя довольно значительная часть (почти четверть) склонна считать своих детей не вполне хорошо ориентирующимися в цифровой среде.

Далее осуществлялся анализ ответов родителей, обладающих разным уровнем цифровой компетентности («Профессионалы», «Компетентные», «Некомпетентные») и по-разному относящихся к цифровизации (сторонники и противники).

Было выявлено, что среди этих групп есть некоторая закономерность: сторонники цифровизации склонны значительно расширять диапазон своих оценок, в то время как противники — сужать.

Так, «Профессионалы», выступающие за цифровизацию, ставят своим детям от 2 до 9 баллов; «Профессионалы», являющиеся противниками цифровизации, ставят детям от 7 баллов, то есть, возможно, существенно завышают их реальный образовательный уровень, считая, что дети «и так все знают». «Компетентные» родители, выступающие за цифровизацию, оценивают детей в диапазоне от 2 до 10 баллов, в то время как «Компетентные» противники — от 3 до 7 баллов.

Что касается «Некомпетентных» противников, то их диапазон составляет от 2 до 8 баллов, а «Некомпетентные» сторонники цифровизации оценивают детей от 1 до 10 баллов. Этот тренд можно объяснить тем, что люди, имеющие больше опасений, затрудняются в дифференциации уровня цифровой компетентности своих детей.

Встречались анкеты, в которых родители довольно высоко оценивали своих 6-летних детей (уровень 8 и 9). В некоторых анкетах родители ставили всех своих детей разного возраста (5, 12 и 16 лет) на один и тот же уровень компетентности.

Кроме того, выяснилось, что почти все 9–10-балльные оценки поставили своим детям родители, поддерживающие цифровизацию. Как показал последующий анализ, эти родители испытывают меньше опасений — возможно, потому, что считают своих детей достаточно подготовленными к этому процессу.

Примечательно, что родители пытались оценить и уровень совсем маленьких детей — 1, 2 и 3 года). Иными словами, для родителей вполне естественно, что малыш, не умеющий еще ходить и говорить, вполне может быть «цифровым пользователем». По всей видимости, дети данного возраста уже каким-то образом взаимодействуют с гаджетами (нажимают кнопки, смотрят изображение и т.д.), если родители упоминают об этом в своих ответах.

На основе полученных данных можно сделать вывод, что оценка родителями уровня цифровой компетентности своих детей отличается широкой вариативностью и субъективностью. Это значит, что у родителей нет четкого представления о том, какой уровень цифровой подготовленности является (не)достаточным для ребенка соответствующего возраста.

Исследованием зафиксировано, что даже дети одной возрастной группы, обучающиеся в одних и тех же условиях и имеющие один и тот же опыт использования цифровых средств, в представлениях родителей существенно отличаются друг от друга по уровню компетентности.

Соответственно, можно предположить, что у родителей нет критериев оценивания собственных детей в этой сфере, и это может служить дополнительным аргументом в пользу специального обучения родителей «цифровой экспертизе».

Формирование цифровых навыков

а) навыки

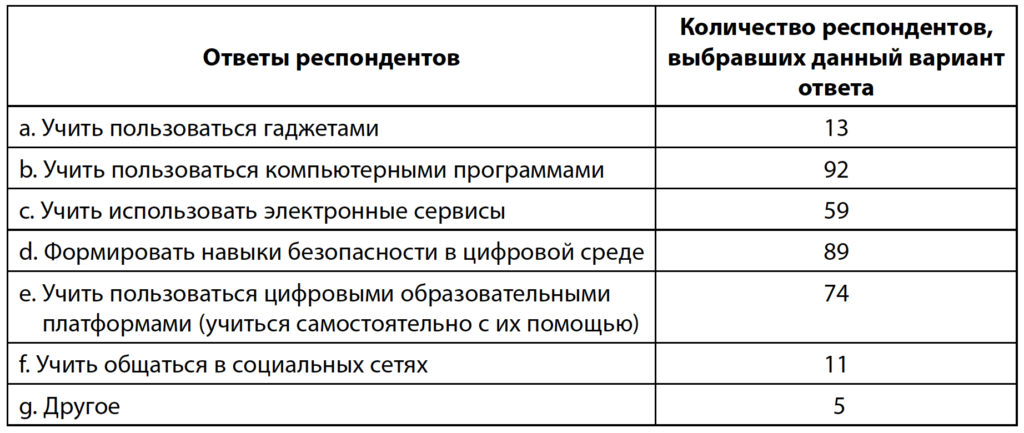

В исследовании изучался вопрос, когда и кто должен повышать цифровую компетентность детей, и какие конкретно навыки необходимо у них развивать (формировать). (Вопрос «Какие навыки в области цифровых технологий, по Вашему мнению, нужно развивать у детей?»)

Ответы родителей представлены в Таблице 2. Поскольку респонденты могли выбирать неограниченное количество ответов, их значение суммарно превышает количество респондентов, ответивших на данный вопрос.

Таблица 2. Распределение ответов родителей на вопрос о цифровых навыках, которые необходимо развивать у детей начальной школы

Как видно из представленных данных, самое большое внимание родители уделяют техническим навыкам детей и навыкам безопасности. Коммуникативным навыкам (ответ «f») родители придают гораздо меньшее значение.

Это можно объяснить несколькими, иногда полярными, причинами: либо, по мнению родителей, дети достаточно компетентны в этом вопросе, а потому учить их специально нет смысла; либо родители не считают это умение важным для жизни в цифровом мире; либо основная часть детей начальной школы пока не пользуется социальными сетями (во что трудно поверить) и для родителей это не является значимой проблемой.

Что касается возраста детей, c которого родители хотели бы развивать у них навыки общения в соцсетях, то здесь можно наблюдать большое разнообразие (от 2 до 15 лет). Примечательно, что родители более старших детей (которые наверняка много времени проводят в интернет-общении) не обеспокоены низким уровнем компетентности детей в этом вопросе.

Отметим, что за обучение навыкам общения в социальных сетях ратуют исключительно сторонники цифровизации и только 1 «противник».

Среди сторонников цифровизации, в свою очередь, доля родителей, которые считают важным развивать у детей навыки общения в соцсетях, распределилась следующим образом: 50% родителей с высоким уровнем цифровой компетентности («Профессионалы»), 45% родителей со средним уровнем компетентности («Компетентные») и 25% «Некомпетентных» родителей.

Иными словами, наблюдается тенденция: чем более компетентен родитель, тем больше значения он придает коммуникации в цифровой среде.

Это можно объяснить тем, что у сторонников цифровизации есть понимание неизбежности интернет-коммуникаций, а значит, к ней нужно готовить ребенка так же, как и к любому другому виду деятельности.

Определенным образовательным потенциалом обладает и развитие такого навыка, как обучение детей самостоятельной работе с цифровыми платформами.

Вполне естественно, что пока не все родители понимают суть этого процесса, но то, что подавляющее большинство выбравших этот вариант ответа имели опыт использования цифровых технологий в учебном процессе своих детей, может свидетельствовать о том, что этот опыт был как минимум позитивным. Дополнения родителей к последнему варианту ответа (g) были немногочисленны:

- «Общая компьютерная грамотность».

- «Развивать навыки программирования», «учить писать программы самим».

- «b и не более!» (имелось в виду, что ребенку нужен только один навык — «Учить пользоваться компьютерными программами», ответ b).

Встречались и более развернутые дополнения (например «Сформировать понятие, что цифровые технологии — это инструмент для саморазвития и помощник в учебе, а уже потом — развлечение»), и более эмоциональные («Гаджетов слишком много, хочется, чтобы у ребенка было нормальное детство!»).

Данные опроса позволяют констатировать, что подавляющее большинство родителей рассматривает развитие цифровых навыков у своих детей как повышение их «технической», а не коммуникативной компетентности, хотя взрослые часто сетуют на чрезмерную увлеченность детей интернетом и компьютерными играми.

Кроме того, выявлено, что именно опыт участия в «цифровом» обучении в большей мере способствует позитивному настрою родителей и помогает им понять ценность самообразования для своих детей.

Также анализ результатов опроса показал, что уровень цифровой компетентности родителей может расширять диапазон их представлений о том, какие навыки необходимо развивать детям для жизни и обучения в цифровой среде. Соответственно, малокомпетентные родители вряд ли смогут самостоятельно справиться с этой задачей.

б) возраст

Немаловажным для нашего исследования было выявление позиции родителей относительно возраста, с которого, по их мнению, необходимо начинать «цифровое» обучение. Им была предложена шкала, на которой можно было отметить только одно число. Обобщенные ответы представлены в Таблице 3.

Таблица 3. Распределение ответов родителей о предпочитаемом возрасте детей, в котором необходимо начинать их обучение цифровым навыкам

Отметим относительно широкий возрастной диапазон, выбранный респондентами. Вероятно, что, выбирая младший возраст, родители имеют в виду обучение первичным навыкам использования технических устройств и образовательных сервисов (игр), в то время как для подростков более актуальными могут стать навыки информационной безопасности или навыки в использовании более сложных компьютерных программ.

Что касается фокуса нашего исследования (начальная школа), то в ответах на данный вопрос наблюдается относительная согласованность респондентов. Большинство из них считает именно поступление в первый класс (7 лет) периодом вхождения ребенка в активное взаимодействие с цифровой средой, хотя часть родителей говорит, что важно начинать «цифровую» подготовку детей практически с младшего дошкольного возраста.

Примечательно, что полезность обучения, по мнению родителей, одинакова как у очень маленьких детей (2–3 года), так и у старших подростков. Иными словами, родители отводят большую роль в подготовке детей ко взаимодействию с цифровым миром именно начальной школе, когда ребенок способен встроить «цифровую» действительность в общую картину мира.

Отметим, что у противников цифровизации подходящий возраст детей для взаимодействия в цифровой среде смещается к более позднему возрасту — от 6 до 16 лет. О причинах такой позиции можно судить по ответам на вопрос об опасениях: они считают своего ребенка слишком уязвимым для цифровой среды и пытаются оттянуть момент знакомства с ней.

Сторонники цифровизации указывают возраст с 3 до 12 лет: эта группа родителей предпочитает скорее предупредить возможные проблемы с помощью обучения, чем вообще не допускать детей к цифровому миру. По всей видимости, сторонники цифровизации считают специальное обучение детей после окончания начальной школы неэффективным, так как ребенок до этого времени уже может получить все возможные риски, связанные с интернетом, гаджетами и цифровыми сервисами.

Распределение мнений противников и сторонников цифровизации о возрасте начала обучения детей цифровым навыкам показывает, что сторонники в два раза чаще, чем противники, считают необходимым начать такое обучение ещё на этапе дошкольного уровня образования (22 и 11 человек, соответственно). Противники цифровизации обосновывают свою позицию беспокойством о негативном влиянии гаджетов на детское здоровье и развитие.

Что касается средней и старшей школы, то сторонники цифровизации не рассматривают этот период как подходящий для формирования у детей цифровых навыков. Родители считают, что к этому времени ребенок уже должен быть хорошо подготовлен к цифровому миру.

в) субъекты

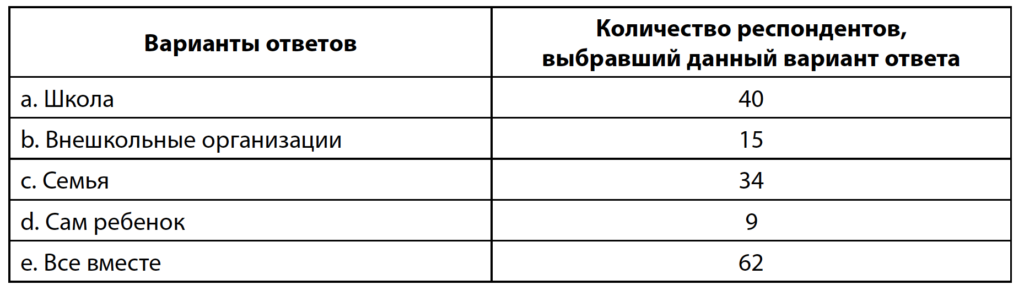

Еще один вопрос анкеты касался выявления позиции родителей относительно субъектов обучения ребенка цифровым навыкам.

С исследовательской точки зрения было важно понять, какую стратегию предпочитают разные группы родителей: обучать самим и тем самым «обезопасить» детей от чрезмерной образовательной нагрузки или делегировать эту работу специалистам — внутри или вне школы; объединить усилия всех субъектов или оставить этот процесс на усмотрение ребенка.

Поскольку на данный вопрос респонденты могли выбрать неограниченное количество ответов, при подсчете суммарное их количество превысило количество респондентов (118 человек). (Таблица 4).

Таблица 4. Распределение ответов родителей о доминирующем агенте в обучении цифровым навыкам детей начальной школы

Первичный анализ учитывал все выбранные ответы всех респондентов, без учета специфики родителей, разделенных по уровню компетентности и их отношению к цифровизации (сторонник/противник). Наиболее популярным оказался ответ «Все вместе», хотя второе место практически в равной степени разделяют позиции «Школа» и «Семья» (40 и 34 ответов соответственно).

Примечательно, что значительная часть родителей (9 человек) признает ребенка субъектом своего цифрового образования (самообразования), отводя ему важную, хотя и не исключительную, роль.

Остановимся на различиях в позициях родителей, имеющих разный уровень цифровой компетентности (Таблица 5).

В целом основная масса родителей предпочитает консолидированные усилия по формированию цифровых навыков у детей, что вполне объяснимо, ведь ответственность за образование детей делят все институты его социализации. Тем не менее к наибольшей консолидации тяготеют «Некомпетентные» сторонники цифровизации (66 ответов), в то время как к наименьшей — сторонники-«Профессионалы (24 ответа).

Позицию «Некомпетентных» можно объяснить тем, что, несмотря на энтузиазм в отношении развития цифровизации, они понимают недостаточность своей квалификации для того, чтобы грамотно сопровождать ребенка в цифровом мире.

Сторонники-«Профессионалы» по этой же причине считают, что детей должны обучать только специалисты. Можно предположить, что «Профессионалы» более дифференцированно относятся к ролевым позициям реальных и потенциальных субъектов цифровизации.

Таблица 5. Распределение ответственности за формирование цифровых навыков детей у разных групп родителей (в % от количества выбранных ответов)

Родители как цифровые проводники

При анализе ответов было выделено две линии: насколько активно родители (семья) готовы сами включиться в данный процесс и насколько видят ребенка субъектом развития собственных цифровых навыков.

Здесь можно наблюдать существенную разницу среди выделенных нами родительских групп (см. Таблицу 5). При подсчете ответов учитывался тот вариант, который выделял конкретного агента. Если респондент выбирал ответ «Все вместе», то остальные варианты не учитывались.

Оказалось, что «Профессионалы», являющиеся сторонниками цифровизации, в большей степени готовы доверять школе, чем все остальные группы респондентов. Внешкольные организации ни разу не упоминаются этой группой родителей. Возможно, это связано с тем, что в представлениях «Профессионалов» организация, занимающаяся развитием цифровых навыков, должна иметь более серьезную базу для такой подготовки — как техническую, так и кадровую, чего сложно ожидать от внешкольных и негосударственных организаций.

Анализ ответов показал, что именно эта группа родителей считает себя ответственной за обучение детей цифровым навыкам. Противники цифровизации из числа «Профессионалов» подходят к вопросу менее дифференцированно. По всей видимости, это может свидетельствовать о том, что родители, в принципе отвергающие развитие цифровизации в системе образования, не имеют четкой позиции в этом вопросе и выбирают вариант разделенной ответственности.

Родители из группы «Компетентные» (как сторонники, так и противники цифровизации) склонны доверить обучение своих детей цифровым навыкам преимущественно школе, но каждая из групп в два раза реже, чем «Профессионалы» —сторонники цифровизации, стремится взять ответственность за этот процесс на себя.

Данный факт можно объяснить тем, что менее подготовленные (в сфере цифровизации) родители понимают, что будут мало полезны своим детям в этом вопросе, а потому предпочитают переложить ответственность за это на других, включая и самого ребенка.

Именно в этой группе респондентов ребенок является значимым субъектом, способным на самостоятельное освоение цифровых навыков.

Аналогичной позиции (в отношении детей) придерживаются и «Профессионалы» — сторонники цифровизации, на основании чего можно сделать вывод: чем более компетентным чувствует себя родитель в цифровой среде, тем больше он способен делегировать ответственность за «цифровое самообразование» своему ребенку.

Анализ ответов «Компетентных» противников цифровизации показал, в каких случаях они готовы взять ответственность за обучение цифровым навыкам детей на себя. Оказалось, что это были родители, которые считают, что у ребенка нужно специально формировать только один навык — навык безопасного использования цифровой среды (см. в Таблице 2 ответ «d»), и с этой задачей семья предполагает справиться самостоятельно.

Среди «Некомпетентных» родителей значительная часть в формировании цифровых навыков детей надеется только на школу и на внешкольные организации (по 16 ответов соответственно). Это самый большой показатель среди всех выделенных групп. Особенно ярко эта тенденция заметна в группе «Некомпетентных» противников цифровизации.

Можно предположить, что данная группа родителей пытается избежать обязательного (возможно, в их понимании «принудительного»)«цифрового» обучения, либо некомпетентные с точки зрения цифровой подготовленности взрослые также слабо представляют себе то, как устроена система образования и какие ресурсы имеют образовательные организации разного типа и уровня.

Однако, несмотря на свою «некомпетентность», эти родители готовы взять на себя практически такую же ответственность за «цифровое» обучение, как и «компетентные», что создает некоторый мотивационный потенциал при введении цифровизации в школе.

Что касается позиции родителей относительно развития «цифровой субъектности» детей (то есть их возможности самостоятельного освоения цифровых навыков), то считают это возможным исключительно сторонники цифровизации и исключительно компетентные родители (группы «Профессионалы» и «Компетентные»).

Примечательно, что «Профессионалы» оценивают способность ребенка к такому самообразованию чуть ниже, чем «Компетентные». Это можно объяснить тем, что люди, понимающие глубину и сложность такой подготовки, более реалистичны в своих ожиданиях, чем все остальные.

Интересно, что «Некомпетентные» родители вообще не рассматривают ребенка в качестве субъекта «цифрового самообразования», но зато надеются на «всех остальных» агентов цифровизации в равной степени.

Анализ ответов респондентов позволяет утверждать, что при формировании цифровых навыков детей семья готова взять на себя часть функций и разделить ответственность за результат не только со школой и другими образовательными организациями, но и с самим ребенком.

Также была подтверждена гипотеза о возможном влиянии уровня цифровой компетентности родителей на развитие «цифрового» образовательного потенциала учеников начальной школы. Это может означать, что усилия школы, направленные на повышение компетентности и лояльности родителей по отношению к цифровизации, могут способствовать становлению субъектной позиции ребенка в образовании (самообразовании).

Заключение

В целом уровень цифровой компетентности опрошенных родителей учеников начальной школы можно назвать средним. Основная масса родителей (около 60%) оценила себя как «уверенных пользователей». При этом по многим вопросам позиции родителей, имеющих разный уровень цифровой компетентности («Профессионалов», «Компетентных» и «Некомпетентных»), различаются, иногда существенно.

Чем менее компетентным чувствует себя родитель в информационной/цифровой среде и чем меньше у него опыта взаимодействия с ней, тем более значимы его опасения; чем более высокий уровень цифровой компетентности у родителей, тем объемнее их видение перспектив цифровизации в образовании и тем активнее они стремятся выразить свою точку зрения.

Однако именно родители со средним уровнем цифровой компетентности в больше мере, чем все остальные, склонны к «цифровой мифологии» — то есть ошибочным представлениям о специфике цифровизации и ее влиянии на детей.

По всей видимости, неупорядоченность и недостоверность информации, которую они активно черпают из разных источников, приводит к амбивалентному отношению к новой цифровой реальности, тревожности, созданию психологического барьера при переходе на цифровизацию.

Полученные данные согласуются с имеющимися исследованиями, зафиксировавшими тревожность родителей из-за возможного негативного влияния цифровых технологий на их детей (House, 2012).

Можно предположить, что повышение цифровой компетентности членов семьи позволит повлиять не только на развитие непосредственно их цифровых навыков, но и на многие процессы, связанные с отношениями между субъектами образовательного процесса, в том числе поможет снизить протестные реакции, возникающие у некоторых родителей в связи с цифровизацией.

Уже на этапе дошкольного детства дети используют разные технические устройства. Можно расценивать это как своеобразный сигнал о том, что для обеспечения реальной и потенциальной информационной безопасности ребенка сопровождение процесса его знакомства и вхождения в цифровую среду нужно начинать как можно раньше.

Это подтверждается и позицией родителей в отношении возраста начала обучения цифровым навыкам. Большинство респондентов называют оптимальным возраст 7–8 лет, хотя диапазон такого обучения довольно широк и находится между 2 и 15 годами.

Характерно, что сторонники цифровизации предпочитают учить ребенка взаимодействию с цифровой средой заблаговременно, в то время как противники пытаются оттянуть это обучение на более поздний срок.

Соответственно, при построении работы с семьей необходимо учитывать разнообразие запросов родителей на обучение их детей цифровым навыкам и уровень цифровой компетентности родителей.

Отношение родителей к развитию цифровых компетенций у школьников в целом можно назвать позитивным. Значительная часть респондентов поддерживает специальное обучение детей, причем большинство семей готовы разделить эту ответственность с образовательными организациями (школьными и внешкольными).

Поскольку во многих семьях цифровые и электронные технические средства используются довольно активно, взрослые понимают необходимость консолидации усилий семьи и школы в обеспечении цифровой безопасности детей и профилактики их зависимости от гаджетов и интернета.

Соответственно, можно предположить, что именно через эту проблему многие семьи начнут объединяться с учителями и воспитателями, и система образования имеет шанс повысить число родителей, вовлеченных в образовательный процесс своих детей.

Довольно значительная часть родителей учеников начальной школы воспринимает ребенка, несмотря на его возраст, как субъекта своего цифрового самообразования. Это можно рассматривать в качестве определенного потенциала развития не только цифровой компетентности детей, но и их субъектности в целом.

Также можно подтвердить результаты исследования о позитивном влиянии цифрового обучения на определенность позиций родителей (Johansen et al., 2016; Kruistum, Steensel, 2016) и влиянии цифровой самоэффективности родителей на цифровую грамотность детей (Eijnden et al., 2010).

В нашем исследовании удалось зафиксировать, что наиболее компетентные в цифровом отношении родители имели меньше опасений и были готовы предоставлять своим детям больше возможностей для «цифрового» развития.

Таким образом, можно констатировать, что значительная часть родителей расценивает дошкольное детство как период вхождения ребенка в цифровую среду, а, значит, существует объективная необходимость прицельной работы и с детьми, и с образовательным контентом.

Возраст 6–7 лет многие родители считают «фундаментальным» с точки зрения формирования цифровой культуры, хотя образовательные программы школ в большинстве случаев не предусматривают столь основательной подготовки учеников начальных классов.

Соответственно, можно рассматривать позиции родителей (как сторонников, так и противников цифровизации) как своеобразный образовательный запрос к системе образования в целом.

В настоящий момент требуется более глубокое изучение влияния цифровой среды на отношения детей и родителей, а также исследование аттитюдов детей, осваивающих цифровой мир.

Как показало наше исследование, родители пока теряются в новых реалиях, так как им предстоит существенно пересмотреть не только свои способы взаимодействия с новой цифровой средой, но и традиционные модели воспитания.

Литература

- Арнаутова Е. А. Особенности взаимоотношений подростков цифрового поколения с родителями // Коллекция гуманитарных исследований. Электронный научный журнал. 2018. Т. 14. № 5. С. 40–45.

- Батенова Ю. В. и др. Готовность к информационному взаимодействию субъектов образовательного процесса // Перспективы науки и образования. 2019. Т. 41. № 5. С. 34–46.

- Бахадова Е. В. Специфика родительских отношений к детям в условиях киберсоциализации // Цифровое общество в культурно-исторической парадигме / Под ред. Т. Д. Марцинковской, В. Р. Орестовой, О. В. Гавриченко. М.: МПГУ, 2019. С. 144–150.

- Бовина И. Б., Дворянчиков Н. В., Будыкин С. В. Информационная безопасность детей в обыденном понимании родителей и учителей // Вестник РУДН. Серия «Психология и педагогика». 2016. № 1. С. 77–86.

- Бродовская Е. В., Домбровская А. Ю., Синяков А. В. «Цифровое детство»: риски интернет-коммуникаций школьников, их родителей и учителей (по материалам прикладного исследования в Ставропольском крае, 2020) // Власть. 2020. Т. 28. № 5. С. 86–94.

- Будыкин С. В., Дворянчиков Н. В., Бовина И. Б. Информационная безопасность детей и подростков в понимании родителей и учителей (Часть 2. Результаты эмпирического исследования) // Психология и право. 2016. Т. 6. № 1. С. 25–38.

- Буцык С. В. Цифровое поколение в российском образовании: от актуальности проблемы к оценке воздействия цифровизации на обучающихся // Открытое образование. 2020. Т. 24. № 3. С. 24–32.

- Исаева Н. В. и др. Школьный барометр. COVID-19: ситуация с учением и обучением в российских школах // Аналитический бюллетень НИУ ВШЭ об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире. 2020. № 6. С. 92–109.

- Коптева В. К. Воздействие интернет–сообщества на формирование личности // Коммуникология: электронный научный журнал. 2017. Т. 2. № 3. С. 67–74.

- Косарецкий С. Г. Уроки пандемии для общего и дополнительного образования. 2020.

- Лучинкина А. И. Троллинг в интернет–пространстве как результат девиантной интернет– социализации // Научный результат. Серия «Педагогика и психология образования». 2018. Т. 4. № 2. С. 68–76.

- Панов В. И., Патраков Э. В. Цифровизация информационной среды: риски, представления, взаимодействия. М., Курск: ФГБНУ «Психологический институт РАО»; Университетская книга, 2020.

- Патраков Э. В. Подростки и Интернет: реакции родителей. Сибирский психологический журнал. 2019. № 72. С. 129–144.

- Понукалина О. В. Детско-родительские конфликты в контексте цифровизации повседневности // Известия Саратовского университета. Серия «Социология. Политология». 2020. Т. 20. № 1. С. 18–22.

- Рудаков В. А. Родители об электронном образовании детей. Цифровизация образования: вызовы современности. Сборник материалов Всероссийской научно-методической конференции с международным участием. Чебоксары: Изд. дом «Среда», 2020. С. 67–69.

- Сивак Е. Родители и дети в период дистанционной учебы. 2020.

- Синягина Н. Ю. Глобальная цифровизация: результаты опроса подростков // Образование личности. 2018. № 4. С. 12–17.

- Солдатова Г. У., Вишнева А. Е. Особенности развития когнитивной сферы у детей с разной онлайн-активностью: есть ли золотая середина? // Консультативная психология и психотерапия. 2019. Т. 27. № 3. С. 97–118.

- Солдатова Г. У., Рассказова Е. И. Итоги цифровой трансформации: от онлайн-реальности к смешанной реальности // Культурно-историческая психология. 2020. Т. 16. № 4. C. 87–97.

- Солдатова Г. У., Рассказова Е. И. Неосведомленность родителей о столкновении подростков с рисками в интернете: содержание и психологические факторы // Психологический журнал. 2019. Т. 40. № 1. С. 71–83.

- Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Зотова Е. Ю. Российские подростки и родители: цифровая компетентность и онлайн–риски // Академический вестник Академии социального управления. 2017. Т. 25. № 3. С. 7–18.

- Солдатова Г. У., Теславская О. И. Особенности использования цифровых технологий в семьях с детьми дошкольного и младшего школьного возраста // Национальный психологический журнал. 2019. Т. 36. № 4. С. 12–27.

- Солдатова Г. У., Шляпников В. Н. Использование цифровых устройств детьми дошкольного возраста // Нижегородское образование. 2015. № 3. С. 78–84.

- Суннатова Р. И. Опыт удаленного школьного обучения: возможные риски для успешности социализации обучающихся // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. Т. 77. № 9. С. 69–75.

- Шпагина Е. М., Чиркина Р. В. Компетентность педагогов и психологов в области информационной безопасности детей // Психология и право. 2019. Т. 9. № 3. С. 261–277.

- Chaudron S., Di Giota R., Gemo M. Young Children (0–8) and Digital Technology — A Qualitative Study across Europe. JRC Science for Policy Report. 2018.

- Correa T. Bottom-Up Technology Transmission within Families: Exploring How Youths Influence Their Parents’ Digital Media Use with Dyadic Data // Journal of Communication. 2014. Vol. 64. № 1. P. 103–124.

- Correa T. The Power of Youth: How the Bottom-Up Technology Transmission from Children to Parents Is Related to Digital (In)Equality // International Journal of Communication. 2015. Vol. 9. P. 1163–1186.

- Dardanou M. et al. Use of Touchscreen Technology by 0–3-Year-Old Children: Parents’ Practices and Perspectives in Norway, Portugal and Japan // Journal of Early Childhood Literacy. 2020. Vol. 20. № 3. P. 551–573.

- Deursen A. van, Dijk J. van. The Digital Divide Shifts to Differences in Usage // New Media & Society. 2014. Vol. 16. № 3. P. 507–526.

- Dias P. et al. The Role of Parents in the Engagement of Young Children with Digital Technologies: Exploring Tensions between Rights of Access and Protection, from‘Gatekeepers’ to‘Scaffolders’// Global Studies of Childhood. 2016. Vol. 6. № 4. P. 414–427.

- Dunn J. et al. It’s More Funner than Doing Work’: Children’s Perspectives on Using Tablet Computers in the Early Years at School // Early Child Development and Care. 2018. Vol. 188. № 6. P. 819–831.

- Facer K. After the Moral Panic? Reframing the Debate about Child Safety Online // Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education. 2012. Vol. 33. № 3. P. 397–413.

- Fertik M., Thompson D. The Reputation Economy: How to Optimize Your Digital Footprint in a World Where Your Reputation Is Your Most Valuable Asset. New York: Crown Business, 2015.

- House R. The Inappropriateness of ICT in Early Childhood: Arguments from Philosophy, Pedagogy, and Developmental Research // Contemporary Debates in Childhood Education and Development / Ed. by S. Suggate, E. Reese. London, New York: Routledge, 2012. P. 105–120.

- Johansen S. L., Larsen M. C., Ernest M. J. Young Children (0–8) and Digital Technology: A Qualitative Exploratory Study. National report — Denmark. 2016.

- Kruistum C. van, Steensel R. van. Young Children (0–8) and Digital Technology. National report — The Netherlands. 2016.

- Livingstone S., Helsper E. Parental Mediation and Children’s Internet Use // Journal of Broadcasting & Electronic Media. 2008. Vol. 52. № 4. P. 581–599.

- Mikelic Preradovic N., Lešin G., Šagud M. Investigating Parents’ Attitudes towards Digital Technology Use in Early Childhood: A Case Study from Croatia // Informatics in education. 2016. Vol. 15. № 1. P. 127–146.

- Przybylski A., Mishkin A. How the Quantity and Quality of Electronic Games Relates to Adolescents’ Academic Engagement and Psychological Adjustment // Psychology of Popular Media Culture. 2016. Vol. 5. № 2. P. 145–146.

- Stattin H., Kerr M. Parental Monitoring: A Reinterpretation // Child Development. 2000. Vol. 71. № 4. P. 1072–1085.

- Stewart J. Local Experts in the Domestication of Information and Communication Technologies // Information, Communication and Society. 2007. Vol. 10. № 4. P. 547–569.

- Wang Y. Parent-Child Role Reversal in ICT Domestication: Media Brokering Activities and Emotional Labors of Chinese “Study Mothers” in Singapore // Journal of Children and Media. 2020. Vol. 14. № 3. P. 267–284.

- Yuen A. H. et al. The Significance of Cultural Capital and Parental Mediation for Digital Inequity // New Media & Society. 2018. Vol. 20. № 2. P. 599–617.

- Zimmer F., Scheibe K., Henkel M. How Parents Guide the Digital Media Usage of Kindergarten Children in Early Childhood // International Conference on Human Computer Interaction. Cham: Springer, 2019. P. 313–320.

В статье использованы результаты исследовательского проекта № 19–29–14060 «Управление развитием образовательных отношений субъектов начальной школы в условиях цифровизации», поддержанного РФФИ.

Об авторах

- Ирина Алексеевна Писаренко — Санкт-Петербургский государственный университет; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия.

- Людмила Игоревна Заиченко — Таллинский университет, Таллин, Эстония Национальный исследовательский университет; «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия.

Смотрите также:

- Айсина Р.М., Нестерова А.А. Киберсоциализация молодежи в информационно-коммуникационном пространстве современного мира: эффекты и риски

- Исакова И.А., Янак А.Л. Информатизация и гаджетизация современного общества и детства

- Слюсарев В. В., Хусяинов Т. М. Проявление социальности, асоциальности и антисоциальности в виртуальном пространстве

- Солдатова Г.У., Никонова Е.Ю., Кошевая А.Г., Трифонова А.В. Медиамногозадачность: от когнитивных функций к цифровой повседневности