Введение

Решение задач развития в области самоопределения в подростковом возрасте осуществляется в рамках современной социальной ситуации развития, в которой информационная социализация приобретает все большее значение для современной молодежи и выступает значимым условием личностного развития (Марцинковская, 2012).

Все больше подростков оказываются вовлечены в пространство интернет-коммуникации, которая нередко начинает выступать основной формой коммуникации в реальной жизни, дополняя или даже замещая привычные формы общения. Различные формы социальных сетей и мессенджеров становятся основными источниками взаимодействия подростков между собой.

Можно выделить ряд изменений в характере процесса социализации:

- возрастает интенсивность использования компьютерного языка, задающего как новые слова и формы речи, так и новые нормы коммуникации;

- расширяются возможности ролевого экспериментирования подростков, причем возрастание возможностей часто сопровождается снижением ответственности за свои действия;

- расширяются возможности самопрезентации в желаемом для самого подростка ключе (Белинская, 2013).

Смещение круга значимых других в сторону сверстников приводит к тому, что подростки в социальных сетях общаются преимущественно со сверстниками, и именно в этой среде общения ищут новые авторитеты для себя.

Новое пространство общения начинает влиять на специфику самоопределения молодых людей в различных областях: вопросах формирования идентичности, особенностей профессиональных, дружеских, романтических, идеологических выборов, вопросах самопринятия и представлений о себе.

Пространство интернет-коммуникации обладает своими преимуществами и опасностями, которые часто недооцениваются самими участниками взаимодействия, в частности к ним относится проблема формирования интернет-зависимости (Войскунский, 2017).

Среди рисков в интернет-пространстве также можно выделить коммуникационные риски, связанные с поведением самих участников взаимодействия (Солдатова, Рассказова, 2014).

Высокая интенсивность интернет-общения в сочетании с высокой значимостью этой коммуникации создает ситуации повышенной чувствительности человека к ситуациям и конфликтам в интернет -пространстве.

Привлекательность интернет-общения, выражаемая в готовности к коммуникации через направление/ прием запросов в друзья, постановка лайков, осуществление репостов, содержит в себе ряд рисков.

Так, все чаще встречается кибербуллинг как один из разновидностей буллинга. Кибербуллинг можно определить «как агрессивное, умышленное действие, совершаемое группой лиц или одним лицом с использованием электронных форм контакта, повторяющееся неоднократно и продолжительное время в отношении жертвы, которой трудно защитить себя» (Солдатова, Зотова, 2011).

Также большую опасность представляют кибер-моббинг как целенаправленные оскорбления, угрозы и распространение компрометирующей информации и кибергруминг как попытки по совращению детей в сексуальных интересах (Бочавер, Хломов, 2014).

Для многих форм насилия буллер или мошенник может создавать фальшивые привлекательные профили подростков, которые вызывают интерес, позволяют вступить в контакт и наладить общение с дальнейшей целью осуществить насилие.

Таким образом, вопрос способности подростка к анализу информации в интернет-пространстве с целью выявления опасного и нежелательного контента является актуальным.

В предыдущем исследовании было показано, что можно выделить различные варианты когнитивных способов переработки социальной информации в сети интернет в подростковом возрасте (Молчанов и др., 2018).

Есть подростки, анализирующие получаемую информацию с разных сторон, есть подростки, фокусированные на действии без анализа и интерпретации, есть тинейджеры с ориентацией на анализ ситуации без адекватного выбора действий и учета их последствий.

В тоже время в решении задачи анализа особенностей восприятия профиля собеседника в интернете могут быть использованы и современные цифровые технологии.

Так, технология регистрации движения глаз (или айтрекинг) рассматривается как современная цифровая технология, которая получила распространение в последнее время (Wu et al., 2012; Kovalev et al., 2017; Меньшикова и др., 2018).

Методика позволяет фиксировать особенности глазодвигательной активности, определять точки фиксации на стимульном материале с учетом перемещения взгляда, остановок и пр. Данная технология может быть использована при изучении социальной перцепции.

Существуют различные исследования, направленные на решение как научных, так и прикладных задач анализа глазодвигательной активности человека.

В рамках нашего исследования технология айтрекинг позволит проанализировать особенности фиксации взгляда на различных элементах картинки — профиля пользователей социальных сетей интернета.

Выделение паттернов перцептивного обследования профиля посредством айтрекинга позволит выделить наиболее значимые элементы профиля, ориентировка на которые является основанием для формирования отношения к партнеру и готовности вступить с ним в коммуникацию.

Мы предположили также, что такие психологические особенности подростков как характер взаимоотношений со сверстниками, операционализирован в понятии «привязанность» (Боулби, 2003), эмоциональный интеллект. А когнитивные способы переработки информации окажут влияние на степень дифференциации «опасных» и «безопасных» профилей пользователей социальных сетей и готовность к реализации различных коммуникативных действий, специфицированных для социальных сетей.

Целью нашего исследования было изучение особенностей восприятия подростками профилей сверстников в социальных сетях, различающихся по степени «безопасности», и их готовности к осуществлению различных коммуникативных действий в зависимости от психологических особенностей.

Были выдвинуты следующие гипотезы:

- Существует связь между такими психологическими особенностями подростков-пользователей социальной сети как опыт отвержения/ принятия в отношениях со сверстниками, когнитивные способы оценки социальной информации, эмоциональный интеллект и способностью дифференциации профилей сверстников-пользователей социальных сетей и коммуникативных действий в соцсетях.

- Различия в показателях глазодвигательной активности подростков-пользователей социальных сетей связаны со степенью привлекательности профиля сверстника.

Задачи исследования включали

- выделение групп сверстников, различающихся по характеру привязанности к сверстникам, эмоциональному интеллекту и когнитивным способам переработки социальной информации;

- исследование способности подростков дифференцировать «опасные» и «безопасные» профили сверстников в социальных сетях в зависимости от психологических особенностей;

- изучение готовности подростков к реализации различных коммуникативных действий в социальных сетях в зависимости от их психологических особенностей;

- выделение паттернов глазодвигательной активности подростков с различными психологическими особенностями, при восприятии профиля сверстников-пользователей социальных сетей;

- изучение различий паттернов глазодвигательной активности подростков при восприятии профилей сверстников, различающихся по степени привлекательности.

Методы и выборка

В исследовании приняли участие 40 подростков от 14 до 17 лет (M = 15,8, SD = 0,9). Среди них 47,5% (19) юношей 52,5% (21) девушек. Все участники исследования используют социальные сети не менее года.

В ходе опроса было выявлено, что 85% респондентов одной из основных целей использования социальных сетей называют общение, что еще раз подчеркивает актуальность изучения коммуникации подростков в цифровом пространстве.

Исследование проходило в два этапа.

Ход исследования

На первом этапе было проведено диагностическое обследование подростков с целью выделения таких психологических особенностей как характер привязанности к сверстникам, эмоциональный интеллект и когнитивные способы переработки социальной информации. Были использованы следующие методики:

- Привязанность к сверстникам (Armden, Greenberg, 1987) в адаптации Бурменской Г.В. (Бурменская, 2015);

- Эмоциональный интеллект (Люсин, 2009);

- Распознавание эмоций по взгляду (Baron-Cohen et al., 2001);

- Когнитивные способы оценивания социальной информации (Молчанов и др., 2018).

На втором этапе для решения поставленных задач нами были сконструированы профили пользователей социальных сетей, различающиеся по степени безопасности. Для этого было отобрано 20 «открытых» профилей подростков из социальной сети «ВКонтакте» (10 девушек и 10 юношей), различающихся по степени заполненности информации, соотношением друзей и подписчиков и т.д. Среди выбранных страниц была одна «фейковая», одна верифицированная.

Путем экспертных оценок были выделены 3 самых «условно безопасных» и 3 самых «условно небезопасных» (фейк, другая этническая группа, ограниченная информации, аватар без фотографии либо с фотографией угрожающего характера, например, фото спиной на краю обрыва).

Каждому участнику исследования последовательно предъявлялись сканы всех отобранных профилей (на 10 сек. каждый). При помощи айтрекера (прибора для регистрации движения глаз) фиксировался процесс глазодвигательной активности испытуемых в процессе осмотра профилей.

Затем респонденту были заданы 5 вопросов, отражающих основные способы коммуникации в социальной сети:

- Хотите ли Вы добавить этого пользователя в друзья?

- Примете ли Вы заявку в друзья от этого пользователя?

- Хотели бы Вы поставить лайк на фотографию этого профиля?

- Хотели бы Вы сделать репост записей этого профиля?

- Хотели бы Вы начать общение с этим пользователем?

Нами была использована система айтрекер Mangold VT3 Mini с частотой регистрации 120 Гц. Программное обеспечение: Mangold Manager (для создания эксперимента), Mangold Player (для предъявления стимуляции) и Mangold Analyzer (для обработки данных).

Исследование проходило индивидуально. Каждый респондент работал от 25 до 40 мин.

Таким образом, было собрано три вида данных:

- результаты психодиагностики;

- данные из айтрекера;

- результаты социометрии профилей.

Результаты

К результатам психодиагностического обследования был применен кластерный анализ (метод K-средних), позволивший выделить три группы подростков (кластера), различающихся по характеру привязанности к сверстникам, эмоциональному интеллекту и когнитивным способам оценивания социальной информации.

По критерию Краскела-Уоллиса были установлены значимые различия результатов всех шкал и методик, кроме двух шкал по одной из методик, в разных кластерах, что позволило нам говорить о кластерах, как о типах.

В табл. 1 представлены средние и стандартные отклонения для каждого типа и значения критерия Краскела-Уоллиса со значимостью, а на рис. 1 — графическое изображение средних нормированных значений шкал по типам.

Таблица 1. Средние и стандартные отклонения оценок респондентов разных типов, различия в оценках участников исследования из разных типов

| 1 тип | 2 тип | 3 тип | Различия | |||||

| M | SD | M | SD | M | SD | K-W | p | |

| Привязанность к сверстникам | ||||||||

| Доверие к сверстникам | 4,49 | 0,41 | 4,25 | 0,47 | 3,97 | 0,55 | 8,126 | 0,017 |

| Коммуникация со сверстниками | 3,91 | 0,61 | 3,85 | 0,61 | 3,33 | 0,62 | 5,644 | 0,049 |

| Отчуждение от сверстников | 2,01 | 0,37 | 2,44 | 0,32 | 2,80 | 0,43 | 16,946 | <0,001 |

| Эмоциональный интеллект | ||||||||

| Понимание чужих эмоций | 36,90 | 2,81 | 35,18 | 2,99 | 30,00 | 6,00 | 15,948 | <0,001 |

| Управление чужими эмоциями | 31,50 | 2,64 | 27,91 | 3,11 | 25,72 | 2,80 | 17,225 | <0,001 |

| Понимание своих эмоций | 29,60 | 2,50 | 28,36 | 3,11 | 25,61 | 3,53 | 10,727 | 0,005 |

| Управление своими эмоциями | 22,90 | 2,03 | 21,00 | 3,79 | 18,28 | 2,67 | 13,564 | 0,001 |

| Контроль экспрессии | 19,60 | 2,32 | 16,73 | 1,42 | 17,33 | 2,97 | 9,865 | 0,007 |

| Межличностный эмоциональный интеллект | 68,40 | 4,22 | 63,09 | 4,39 | 55,72 | 7,54 | 21,712 | <0,001 |

| Внутриличностный эмоциональной интеллект | 72,10 | 5,11 | 66,09 | 4,97 | 61,22 | 7,44 | 17,091 | <0,001 |

| Понимание эмоций | 66,50 | 2,59 | 63,55 | 3,05 | 55,61 | 6,12 | 20,945 | <0,001 |

| Управление эмоциями | 74,00 | 3,59 | 65,64 | 2,91 | 61,33 | 5,54 | 23,734 | <0,001 |

| Общий уровень эмоционального интеллекта | 140,50 | 4,74 | 129,19 | 3,25 | 116,94 | 8,00 | 29,298 | <0,001 |

| Распознавание эмоций по взгляду | ||||||||

| Правильно опознанные эмоции | 70,83 | 11,36 | 75,00 | 6,33 | 59,88 | 7,46 | 16,781 | <0,001 |

| Когнитивные способы оценивания социальной информации | ||||||||

| Восприятие (декодирование) | 3,70 | 0,65 | 3,52 | 0,48 | 3,46 | 0,50 | 1,695 | 0,428 |

| Интерпретация | 3,23 | 0,67 | 3,42 | 0,32 | 3,13 | 0,28 | 5,650 | 0,048 |

| Поиск способов реагирования | 3,83 | 0,33 | 3,70 | 0,38 | 3,43 | 0,51 | 3,770 | 0,152 |

| Оценка реакции | 4,02 | 0,44 | 3,92 | 0,30 | 2,66 | 0,29 | 6,866 | 0,035 |

| Действия | 2,98 | 0,69 | 3,14 | 0,76 | 2,66 | 0,49 | 7,528 | 0,023 |

| Количество респондентов | 10 | 11 | 19 | |||||

Опишем получившиеся типы.

1 тип (25% участников исследования). Респонденты видят свои отношения со сверстниками полными принятия, близости и доверия, практически не ощущают отвержения с их стороны; считают, что очень хорошо могут понимать и управлять своими и чужими эмоциями, хотя на деле показывают средний уровень распознавания эмоций; при высокой оценке своих способностей к декодированию социальной информации, поиска цели и оценки реакции, интерпретация и действие оценивается на среднем уровне. Мы назвали этот тип «Идеализирующий».

2 тип (28% респондентов). Участники исследования имеют достаточно здоровые отношения со сверстниками; оценивают свои способности понимать и контролировать собственные и чужие эмоции на среднем уровне, но при этом лучше всего распознают эмоции по взгляду; оценивают выше остальных респондентов эффективность интерпретации социальной информации и действия, по остальным способам — средние оценки. Мы назвали этот тип «Селективный».

3 тип (47% участников исследования). Респонденты видят свои отношения со сверстниками, как не очень доверительные, с присутствием отвержения; считают, что не очень хорошо понимают и контролируют свои и чужие эмоции, хуже других участников исследования распознают эмоции по взгляду; эффективность способов когнитивной оценки социальной информации, кроме восприятия (декодирования) также достаточно низкая. Мы назвали этот тип «Осторожный».

Дифференциация профилей сверстников-пользователей социальных сетей различается по степени безопасности подростками с различными психологическими особенностями

Путем экспертных оценок были выделены 3 самых «условно безопасных» и 3 самых «условно небезопасных» из оцениваемых профилей и получены соответствующие суммарные оценки их предпочтения респондентами, отнесенными к разным кластерам по их психологическим особенностям.

Далее при помощи непараметрического критерия Вилкоксона для пар связных выборок было проверено наличие различий в оценках «условно безопасных» и «условно небезопасных профилей» — вначале для всех, потом для каждого типа респондентов (см. табл. 2). Полужирным курсивом выделено отсутствие значимых различий.

Таблица 2. Различия в социометрии «условно безопасных» и «условно небезопасных» профилей

| Тип «Идеализирующий» | Тип «Селективный» | Тип «Осторожный» | ||||

| W | P | W | p | W | P | |

| Запрос послать | –1,975 | 0,048 | –2,555 | 0,011 | –2,003 | 0,045 |

| Запрос принять | –2,053 | 0,040 | –2,448 | 0,014 | –2,213 | 0,027 |

| Поставить «лайк» | –1,153 | 0,249 | –2,536 | 0,011 | –2,542 | 0,011 |

| Сделать репост | –2,214 | 0,027 | –1,510 | 0,131 | –1,308 | 0,191 |

| Начать общаться | –0,862 | 0,389 | –2,409 | 0,016 | –2,558 | 0,011 |

Участники исследования типа «идеализирующий» хуже всего дифференцируют «условно безопасные» и «условно небезопасные» профили, то есть нет различий в оценках того, насколько эти подростки готовы «поставить лайк» и «начать общаться» как с одними («безопасными»), так и с другими («небезопасными»).

Готовность подростков к реализации различных коммуникативных действий в социальных сетях в зависимости от их психологических особенностей

Следующим шагом в проверке различий действий с профилями незнакомых людей в социальной сети у респондентов из разных типов была оценка уровня дифференцированности различных коммуникативных действий в социальной сети («поставить лайк», «послать запрос в друзья», «принять запрос в друзья», «сделать репост», «начать общаться»).

Используя непараметрический критерий Вилкоксона были выявлены действия для пар связных выборок и каждого типа, оценки которых значимо различаются и не различаются (см. табл. 3–5).

Полужирным курсивом выделено отсутствие различий, которое говорит о не дифференцированности действий, то есть о недостаточной селективности способов коммуникации в социальных сетях.

Таблица 3. Различия в оценках разных социальных действий в социальной сети респондентами типа «Идеализирующий»

| Запрос послать | Запрос принять | Поставить лайк | Сделать репост | Начать общаться | |

| Запрос W послать p | –1,682 0,092 | –1,173 0,241 | –2,701 0,007 | –0,059 0,953 | |

| Запрос W принять p | –0,415 0,678 | –2,803 0,005 | –0,821 0,412 | ||

| Поставить W лайк p | –2,803 0,005 | –1,122 0,262 | |||

| Сделать W репост p | –2,703 0,007 | ||||

| Начать W общаться p |

Таблица 4. Различия в оценках разных социальных действий в социальной сети респондентами типа «селективный»

| Запрос послать | Запрос принять | Поставить лайк | Сделать репост | Начать общаться | |

| Запрос W послать p | –1,863 0,063 | 2,599 0,009 | –2,689 0,007 | –0,713 0,476 | |

| Запрос W принять p | –2,040 0,041 | –2,666 0,008 | –2,336 0,018 | ||

| Поставить W лайк p | –2,599 0,009 | –1,778 0,075 | |||

| Сделать W репост p | –2,269 0,023 | ||||

| Начать W общаться p |

Таблица 5. Различия в оценках разных социальных действий в социальной сети респондентами типа «Осторожный»

| Запрос послать | Запрос принять | Поставить лайк | Сделать репост | Начать общаться | |

| Запрос W послать p | –2,014 0,044 | –0,095 0,925 | –3,224 0,001 | –2,046 0,041 | |

| Запрос W принять p | –0.829 0,407 | –3,072 0,002 | –2.718 0,007 | ||

| Поставить W лайк p | –3,224 0,001 | –1,220 0,222 | |||

| Сделать W репост p | –2,941 0,003 | ||||

| Начать W общаться p |

Респонденты типа «Идеализирующий» очень слабо дифференцируют разные действия, то есть, не различается степень желания «поставить лайк», «послать запрос в друзья», «отправить запрос в друзья» и «начать общение» с респондентом с понравившемся профилем.

Участники исследования типа «Селективный» лучше других дифференцируют разные способы коммуникации в социальной сети. Для них не выявлено значимых различий лишь по таким коммуникативным действиям как «послать запрос в друзья» и «начать общаться».

Для респондентов типа «Осторожный» действие «поставить лайк» является ключевым и определяющим готовность к коммуникации, поскольку оценки этому действию значимо не различаются с оценками таких действий, как «послать запрос», «принять запрос» и «начать общаться».

Паттерны глазодвигательной активности при восприятии профилей сверстников-пользователей социальных сетей

Построение «тепловых» карт профилей, позволило утверждать (рис. 2), что респонденты рассматривают профили целиком, а не какую-то часть, что выявило необходимость разделить на зоны интересов все профили.

Всего было выделено 19 различных зон (например, «аватарка», «публикация», «количество друзей и подписчиков» и т.д.). Но в связи с настройками приватности на каждом из предъявляемых профилей было от 11 до 15 таких зон. В ходе анализа глазодвигательной активности для каждой зоны выявлялось количество фиксаций, время фиксаций и число возвращений в зону.

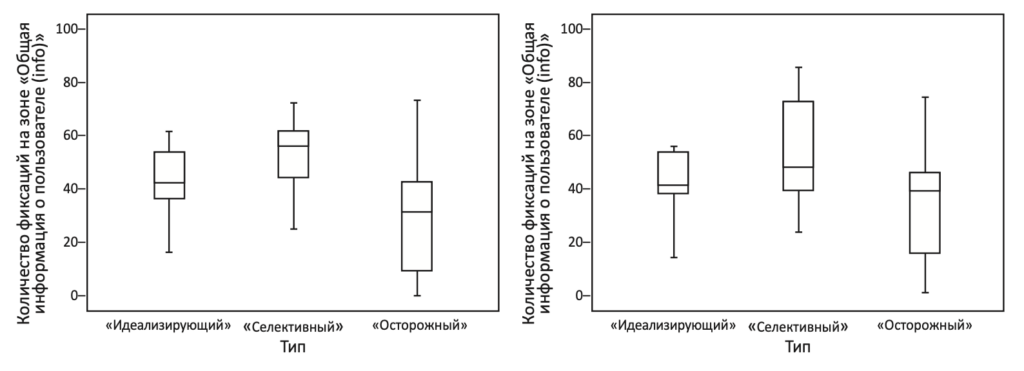

При помощи непараметрического критерия Краскела-Уоллиса было выявлено, что респонденты типа «Селективный» не только значимо большее количество раз фиксируются на общей информации профилей (день рождения, братья/ сестры, семейное положение) (K–W=7,881; p=0,019), но и значимо чаще возвращаются в эту зону, сверяя общую информацию с другой информацией профиля (K–W=6,136; p=0,047). На рис. 3 приведены соответствующие диаграммы размаха.

Еще одной задачей, стоящей перед нами, было выявление связи движений глаз респондентов и степени привлекательности профилей в социальной сети. При помощи коэффициента корреляции Спирмена было выявлено, что нет связи между степенью привлекательности профиля и количеством фиксаций, временем фиксаций, числом возвращений в зоны.

Однако, при сравнении глазодвигательной активности и обследовании самого привлекательного и самого не привлекательного профилей выявлены следующие различия — по количеству фиксаций (W = –5,096; p < 0,001), по времени фиксаций (W = –3,737; p < 0,001), по количеству возвращений в зоны фиксаций (W = –4,998; p < 0,001) — для самого привлекательного профиля, все три показателя значимо выше.

На рис. 4 представлены «тепловые» карты по всем участникам исследования для самого привлекательного и самого непривлекательного профиля.

Обсуждение результатов

Наше исследование направлено на изучение особенностей восприятия подростками профилей сверстников в социальных сетях. Актуальность, обусловлена смещением общения со сверстниками, поиска друзей и коммуникативной активности современного поколения подростков в виртуальное пространство при сохранении значимости общения для становления ключевых психологических новообразований этого возраста.

Распространенность различных форм девиантного поведения в Интернет-среде и социальных сетях с использованием манипуляций с фальшивой идентичностью, создаваемой для вовлечения подростков в девиантное поведение, переводит исследовательскую задачу в разряд острых социально-востребованных практических задач.

Крайне важно, чтобы подростки умели четко и адекватно оценивать профили потенциальных «друзей» и безошибочно выделять случаи «опасных» профилей.

Наши данные позволяют говорить о том, что большинство обследованных подростков умеют распознавать явные опасности в социальных сетях, о чем свидетельствует селективность в оценке «привлекательности» профиля сверстника и готовности вступить с ним в коммуникацию (разница в оценках социометрии «безопасных» и «небезопасных» профилей — табл. 2).

Однако, на практике кибер-преступники часто «прячутся» за профилями обычных подростков, что требует осторожного, вдумчивого и аккуратного общения в социальных сетях с незнакомыми людьми.

При достаточно высокой дифференциации профилей, различающихся по степени безопасности, всей выборкой были обнаружены различия оценок респондентов, которые по нашему предположению связаны с их психологическими особенностями.

Мы предположили, что опыт отношений со сверстниками, когнитивные способы переработки информации социального плана и, эмоциональный интеллект, позволяющий распознавать эмоциональные состояния и намерения партнера по коммуникации даже в условиях общения, опосредованного виртуальной средой, составляет аффективно-когнитивную структуру, ответственную за характер ориентировки, формирование отношения к партнеру и избирательность социальных коммуникативных действий, принятых в соцсетях. П

ризнавая безусловную роль мотивационно-ценностного компонента коммуникации в соцсетях, мы сочли возможным на данном пилотажном этапе исследования абстрагироваться от него и рассматривать как дальнейшую перспективу исследования.

Подростки, отнесенные к выделенным психологическим типам, обозначенным как «идеализирующий», «селективный» и «осторожный», действительно показали существенные различия между собой как по степени дифференциации «безопасных» и «опасных» профилей, так и по готовности к осуществлению различных коммуникативных действий в зависимости от психологических особенностей.

Наибольшую компетентность поведения в социальных сетях показали подростки, отнесенные к «селективному» типу, которые проявили избирательность в готовности реализовать все коммуникативные действия, за исключением «сделать репост», в отношении сверстников с «безопасным» и «опасным» профилем, наименьшую — подростки, отнесенные к «идеализирующему» типу, для которых, напротив, характерна неразборчивость в оценке «безопасности» потенциального партнера в общении и выборе форм взаимодействия.

Дифференцированность способов коммуникации («лайк», «репост», «послать/ принять запрос в друзья») имеет нелинейную связь с психологическими особенностями пользователя социальной сети (табл. 3–5).

Таким образом, получила подтверждение гипотеза о связи между психологическими особенностями подростков-пользователей социальной сети и особенностями восприятия профилей сверстников-пользователей социальных сетей и коммуникативных действий, реализуемых в цифровом пространстве.

Открытым остается вопрос о конкретной роли привязанности к сверстникам, когнитивных способов оценки социальной информации и эмоционального интеллекта в способности подростка четко различать «опасные» профили и осуществлять выбор адекватных коммуникативных действий.

Значимым как для теоретической модели, так и для практики является вопрос о конкретных механизмах ориентации в особенностях профиля сверстника-пользователя социальных сетей подростков с различными психологическими особенностями, в частности трех выделенных типов.

Анализ глазодвигательной активности, зафиксированной методом айтрекинг, по нашему предположению, позволит выделить различные паттерны, связанные с эффективностью различения «опасных» и «безопасных» профилей и различающиеся количеством фиксаций различных зон профиля, временем фиксации и количеством возвращений в зону. Другими словами, позволит уточнить, какие именно зоны профиля представляют важность и являются предметом ориентировки подростков.

Самыми успешными в решении задачи дифференциации профилей по степени безопасности, как указывалось выше, оказались подростки из группы «селективного» типа.

Удалось показать, что «селективные» (самые адекватные в действиях) при просмотре обращают большее внимание, чем другие на общую информацию и чаще сверяются с ней при просмотре информации в других частях электронной страницы.

Представляется перспективным продолжение исследований в этом направлении с целью четкой дифференциации «зон» профиля и выделения паттернов их обследования подростками с различными психологическими особенностями.

Гипотеза о том, что различия в показателях глазодвигательной активности подростков-пользователей социальных сетей связаны со степенью привлекательности профиля сверстника, получила частичное подтверждение.

Хотя привлекательность профиля напрямую не связана с глазодвигательными показателями, были выявлены значимые различия во всех трех показателях между самым привлекательным и самым непривлекательным профилем.

В дальнейшем планируется выделение нескольких привлекательных и непривлекательных профилей для того, чтобы посредством контент-анализа выяснить, какое именно содержание на странице профиля является для подростков значимым при оценке его привлекательности.

Выводы

- Опыт отношения со сверстниками в форме отвержения/ принятия, когнитивные способы оценки социальной информации и эмоциональный интеллект обуславливают эффективность дифференциации подростками «опасных» и «безопасных» профилей сверстников в соцсетях и готовность к избирательному осуществлению коммуникативных действий в соцсетях. Выделенные три типа восприятия подростками профилей сверстников — «идеализирующий», «селективный» и «осторожный — во многом определяющиеся опытом межличностного общения в реальном мире, фактически переносят свой «живой» опыт в мир виртуальных отношений, используя привычные для себя стратегии поведения и анализа информации. Можно предположить, что для подростковой аудитории не существует различий по степени значимости реального и виртуального миров. Модели поведения в интернете оказываются взаимосвязаны с прошлым жизненными опытом, несмотря на кажущуюся безопасность виртуального мира. Предыдущее исследование когнитивных способов оценивания социальной информации подростковой аудитории показало наличие интернет-зависимости для респондентов с низкой продуктивностью когнитивных способов оценивания социальной информации (Молчанов и др., 2018).

- Большая адекватность в решении задачи дифференциации опасных/ безопасных профилей наблюдается у типа «селективные», которые отличаются здоровыми отношениями со сверстниками; адекватно оценивают свои способности понимать и контролировать свои и чужие эмоции, эффективной интерпретацией интернет информации. Таким образом, личностные особенности подростков оказывают влияние на характер глазодвигательной активности, выступающей условием получения информации об опасности/ безопасности профиля интернет-пользователя.

- Анализ глазодвигательной активности выявил различия в восприятии привлекательного и непривлекательного сверстника. Большая привлекательность отражается в большем количестве фиксаций, времени фиксации и количестве возвращений в зону.

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 18-013-01080 «Когнитивные способы переработки социальной информации из Интернет-сети как фактор формирования представлений подростков о моральной регуляции отношений в современном информационном обществе».

Список литературы

- Белинская Е.П. Психология интернет-коммуникации: учеб. пособие. М.; Воронеж, 2013.

- Бочавер А.А., Хломов К.Д. Кибербуллинг: травля в пространстве современных технологий // Психология. Журнал высшей школы экономики. 2014. Т. 11. № 3. С. 177–191.

- Бурменская Г.В., Алмазова О.В. Взаимоотношения братьев и сестер и их связь с привязанностью к матери // Вопросы психологии. 2015. № 4. С. 15–25.

- Войскунский А.Е. Интернет как пространство познания: психологические аспекты // Современная зарубежная психология. 2017. № 4. С. 72–86.

- Люсин Д.В. Опросник на эмоциональный интеллект ЭмИн: новые психометрические данные // Социальный и эмоциональный интеллект: от моделей к измерениям / Под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. М.: Институт психологии РАН. 2009. С. 264 — 278.

- Марцинковская Т.Д. Информационная социализация в изменяющемся информационном пространстве // Психологические исследования. 2012. Т. 5. № 26.

- Молчанов С.В., Алмазова О.В., Поскребышева Н.Н. Когнитивные способы переработки социальной информации из Интернет-сети в подростковом возрасте // Национальный психологический журнал. 2018. Т. 31. № 3. С. 57–68.

- Молчанов С.В., Алмазова О.В., Поскребышева Н.Н., Кирсанов К.А. Когнитивные способы переработки социальной информации в сети интернет и особенности морального сознания подростков // Психологическая наука и образование. 2018. Т. 23. № 5. С. 77–86.

- Меньшикова Г.Я., Ковалев А.И., Лунякова Е.Г. Влияние расовой принадлежности лица на выраженность эффекта взгляда-подсказки: метод айтрекинга // Национальный психологический журнал. 2017. № 2(26). C. 46–58.

- Солдатова Г.В., Зотова Е.Ю. Кибербуллинг в школьной среде: трудная онлайн-ситуация и способы совладания // Образовательная политика. 2011. № 5(55). С. 11–22.

- Солдатова Г. У., Рассказова Е. И. Безопасность подростков в интернете: риски, совладание и родительская медиация // Национальный психологический журнал. 2014. № 3(15). C. 39–51. DOI: doi.org:10.11621/npj.2014 .0305

- Armsden G.C., Greenberg M.T. The Inventory of Parent and Peer Attachment: Relationships to well-being in adolescence // Journal of Youth and Adolescence. 1987. № 16(5). P. 427–454.

- BaronCohen S., Wheelwright S., Hill J., Raste Y., Plumb I. The «Reading the mind in the eyes» test revised version: a study with normal adults and adults with aspergersyndrom or high-functioning autism // Journal Child Psychology Psychiatry. 2001. Vol. 42. № 2. P. 241–251.

- Kovalev, A., Menshikova, G., Zinchenko, Y. Eye movements characteristics as indicators of ethno-cultural identity. International Journal of Psychophysiology, 2016. Vol. 108. № 146. DOI: doi.org:10.1016/j.ijpsycho.2016.07.424

- Wu E.X., Laeng B., Magnussen S. Through the eyes of the own-race bias: Eye-tracking and pupillometry during face recognition // Social Neuroscience. 2017. № 7. P. 202–216. DOI: doi.org:10.1080/17470919.2011.596946

Об авторах

- Ольга Викторовна Алмазова — кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной психологии факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

- Александра Георгиевна Долгих — кандидат психологических наук, научный сотрудник кафедры социальной психологии факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

- Сергей Владимирович Молчанов — кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной психологии факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

- Дмитрий Вячеславович Агарков — школьник, участник программы «Большие вызовы», Образовательный центр Сириус.

- Сергей Олегович Денисенко — школьник, участник программы «Большие вызовы», Образовательный центр Сириус.

- Мария Андреевна Левшина — школьник, участник программы «Большие вызовы», Образовательный центр Сириус.

- Татьяна Евгеньевна Лысая — школьник, участник программы «Большие вызовы», Образовательный центр Сириус.

- Савва Сергеевич Марьин — школьник, участник программы «Большие вызовы», Образовательный центр Сириус.

- Ольга Сергеевна Самуйлова — школьник, участник программы «Большие вызовы», Образовательный центр Сириус.

Смотрите также:

- Белых Т.В. Психологическая профилактика зависимости от социальных сетей как фактор формирования созидательной субъектности личности

- Клюева Н.В., Никишина В.Б., Самосват О.И., Марадзе Л.М. Ролевая структура коммуникативного поведения подростков в социальных сетях

- Собкин В.С., Федотова А.В. Подросток в социальных сетях: к вопросу о социально-психологическом самочувствии

- Шейнов В.П., Девицын А.С. Разработка надежного и валидного опросника зависимости от социальных сетей