Введение

Практически общим местом в рассуждениях о влиянии технологий на развитие личности стало рассмотрение смартфонов как хранилищ нашей памяти; поисковых запросов в браузере — как части мыслительного процесса, страниц в социальных медиа — как пространств конструирования идентичности.

Все это отражает процессы, которые еще в середине прошлого века М. Маклюэн обозначал как формирование внешних продолжений человека или как сращивание человека с самыми разными внешними объектами — от одежды до книгопечатания и телевидения (McLuhan, 1964).

В современном мире этот ряд дополняют различные цифровые устройства (ЦУ). Смартфоны, компьютеры, умные колонки, фитнес-браслеты, нейросети, интернет вещей, формирующие целостную техносистему, опосредующую повседневность человека, выступают сложными культурными орудиями, умение владеть которыми становится важнейшим навыком, формирующимся в процессе цифровой социализации (Солдатова, Войскунский, 2021).

Технологическая оснащенность личности все чаще становится основанием как реализации новых возможностей, так и столкновения с новыми рисками. Соответственно вопросы управления человеком ЦУ будут становиться все более острыми и насущными.

Рассмотрение социокультурных цифровых артефактов как внешних расширений человека ведется в рамках различных направлений, которые можно рассматривать как варианты философско-методологической позиции экстернализма (Иванов, 2019), например, социального экстернализма в культурно-историческом подходе (Выготский, 1982).

Именно с опорой в первую очередь на культурно-историческую парадигму мы развиваем социально-когнитивную концепцию цифровой социализации, в которой ее главным результатом рассматривается технологически расширенная личность (РЛ).

Существует уже достаточное количество эмпирических фактов, показывающих, что когнитивные, личностные и поведенческие системы такой личности сращиваются с элементами техносистемы в условиях смешанной онлайн/офлайн-реальности (Солдатова, Войскунский, 2021).

Накопленный массив теоретических разработок требует обобщения и поиска инструментов для изучения на эмпирическом уровне данного сложного феномена и в первую очередь возможностей самоуправления такой личностью в цифровой повседневности.

1. Расширенная личность и цифровая социальность

Одним из важных направлений осмысления особенностей РЛ представляется изучение новых форм ее поведения, способов и практик социального взаимодействия, конструирования своей идентичности и самопрезентации, порождающих особые нормы цифровой социальности (Солдатова, Войскунский, 2021).

Результаты последних исследований указывают на растущую общность виртуальной и реальной идентичности и формирование целостного образа Я (Перегудина, 2021; Солдатова и др., 2022), самопрезентация которого в смешанной реальности требует от личности согласованности в условиях размывания границ между онлайн и офлайн (Chen, 2016).

Социальный капитал как интегративный феномен социальности личности также исследуется в совокупности виртуальных и реальных связей (Spottswood, Wohn, 2020).

2. Расширенная личность и цифровая повседневность

В ХХI в. в контексте стремительных цифровых трансформаций уместно говорить о цифровой повседневности (Марцинковская и др., 2023), связанной с приобретением жизненного опыта посредством цифровых технологий и в среде, с каждым годом становящейся все более технологически насыщенной.

ЦУ используются РЛ как инструменты оптимизации различных аспектов повседневности: от программ контроля за здоровьем посредством рефлексии телесного опыта (например, селфтрекеры пульса, количества шагов, фаз сна и т.д.) (Schettler et al., 2019) до цифровых ассистентов, сопровождающих человека в разных сферах жизни (работа, отношения, быт) (Page et al., 2018).

Цифровая повседневность определяет изменения в эмоциональной сфере РЛ, которые связаны с целым рядом феноменов: эмоциональная привязанность к ЦУ, например, переживание разлуки с ними (Clayton et al., 2015); использование их как способы эмоциональной регуляции при стрессе, скуке или грусти (Fortes et al., 2021); чувство доверия к ЦУ и их антропормофизация, например, чат-ботов и голосовых помощников (Adamopoulou, Moussiades, 2020; Hu et al., 2021); технофилия (Журавлев, Нестик, 2018); различные фобии, в том числе технофобия (Журавлев, Нестик, 2018) и номофобия (Rodríguez-García et al., 2020).

3. Расширенная личность и самоуправление

Одна из наиболее значимых проблем, поднимаемых в рамках дискурса о РЛ, — риски, связанные со сращиванием когнитивных, личностных и поведенческих систем человека с внешними технологическими достройками.

В качестве ключевых рисков РЛ можно выделить утрату контроля над «достройками» и зависимость от них вплоть до потери жизнеспособности при их отсутствии (Фейгенберг, 2011; Файола и др., 2016; Belk, 2016, Brubaker, 2020).

РЛ как сложный и многомерный феномен требует особых инструментов для обеспечения ее благополучия и эффективности. В поисках такого инструмента представляется целесообразным обратиться к понятию самоуправления личности как сознательному воздействию индивида на себя в целях эффективного использования своих способностей и возможностей в разнообразной деятельности (Кулеш, 2009). Основания для разработки данного понятия представлены в отечественной науке (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, О.А. Конопкин, Г.С. Никифоров, Н.М. Пейсахов).

Для РЛ самоуправление может реализовываться в осознании функциональных связей со своими достройками, понимании границ их использования и специфики влияния на разные сферы жизни человека с учетом постоянных технологических усовершенствований и нововведений, а также регуляции поведения для обеспечения баланса между возможностями и рисками сращивания с технологиями.

4. Методический инструментарий исследования расширенной личности

На данный момент в области исследования РЛ преобладают теоретические работы, а попыток операционализации описанных феноменов на эмпирическом уровне и методических разработок пока достаточно мало.

С опорой на работы А. Кларка и Д. Чалмерса (Clark, Chalmers, 1998) нидерландские психологи разработали «Опросник расширенного сознания» («Extended Mind Questionnaire»), включающий три шкалы: опора на технологии при принятии решений, доступность технологии, доверие (автоматическое принятие информации от технологии) (Nijssen et al., 2018).

Итальянские исследователи создали шкалу «физически-цифровой интеграции», в структуре которой выделено четыре фактора: идентичность, социальные отношения, пространственно-временное восприятие и сенсорное восприятие (Colledani et al., 2023).

Среди отечественных разработок можно выделить относительно близкую по изучаемой проблематике методику оценки изменения психологических границ при пользовании техническими средствами (Рассказова и др., 2015).

Перечисленные методики лишь частично отражают выделенные на основе аналитического обзора характеристики РЛ и не рассматривают важный аспект ее самоуправления, обеспечивающий эффективность адаптации человека к быстрым цифровым трансформациям.

Цель данной работы — разработка и апробация шкалы «Самоуправление цифровой повседневностью» (СУЦП) технологически расширенной личности, предполагающей оценку управления ЦУ, особенностей цифровой социальности личности и переживания ею цифровой повседневности.

Дополнительно был поставлен ряд исследовательских задач по изучению связи показателей самоуправления цифровой повседневностью, представленных в методике, с рядом феноменов, выходящих на первый план в контексте взаимодействия с цифровыми технологиями: пользовательская активность, интернет-зависимость, количество контактов в социальных сетях, отношение к технологиям, цифровая компетентность.

В связи с этим были сформулированы соответствующие гипотезы:

- Все показатели шкалы СУЦП положительно связаны с пользовательской активностью.

- Интернет-зависимость отрицательно связана с субшкалой «Управление ЦУ» и положительно — с субшкалами «Переживание цифровой повседневности» и «Цифровая социальность».

- Все показатели шкалы СУЦП положительно связаны с технофилией и технооптимизмом и отрицательно — с технофобией и технопессимизмом.

- Количество друзей и подписчиков в наиболее часто используемой социальной сети положительно связано с субшкалой «Цифровая социальность».

- Показатели субшкалы «Управление ЦУ» положительно связаны с уровнем цифровой компетентности.

Методы исследования

1. Разработка пунктов шкалы СУЦП

Пункты формулировались на основе характеристик технологически РЛ, выделенных в соответствии с теоретическим обзором и в опоре на социально-когнитивную концепцию цифровой социализации.

Они были включены в 3 субшкалы:

1) переживание и оптимизация цифровой повседневности (18 пунктов об использовании возможностей ЦУ для оптимизации решения повседневных задач, самореализации и самопознания, об эмоциональной привязанности к персональному устройству и восприятии его как неотъемлемой части повседневной жизни),

2) цифровая социальность (8 пунктов об идентичности и самопрезентации в Сети, ее согласованности онлайн и офлайн, создании и поддержании социальных связей, близости в отношениях),

3) управление ЦУ (12 пунктов об осознании возможных цифровых рисков, связанных с коммуникацией, информацией, персональными данными и зависимостью от устройств, знании способов предотвращения рисков, умениях регулировать свою онлайн-активность во избежание столкновения с ними, навыках сохранения баланса между цифровым миром и реальной жизнью).

По итогам было сформулировано 38 пунктов, которые легли в основу апробационного исследования. Пункты оценивались по шкале Лайкерта от 1 — «совершенно не согласен» до 5 — «полностью согласен»).

Респондентам перед заполнением шкалы предлагалось выбрать ЦУ, о котором они будут отвечать на вопросы (варианты ответа: смартфон, компьютер, планшет).

2. Методы

Методический инструментарий включал следующие вопросы и методики:

- Для проверки конвергентной валидности субшкалы «Цифровая социальность» респонденты отвечали на вопрос о размере социального онлайн-капитала «Сколько у Вас друзей и подписчиков в наиболее используемой социальной сети?» (варианты ответа: от «до 50», «от 50 до 100» до «более 500» с шагом в 50 человек); для субшкалы «Управление ЦУ» использовалась скрининговая версия Индекса цифровой компетентности (Солдатова, Рассказова, 2018); для проверки всех трех субшкал использовались следующие шкалы методики оценки изменения психологических границ при пользовании техническими средствами МИГ-ТС-2 (объект: мобильный телефон): расширение границ — в общении, рефлексия нарушенных границ, предпочтение технологий в силу их простоты и предоставляемых ими возможностей; изменение потребностей — субъективная значимость функциональности, удобства, создаваемого имиджа (Рассказова и др., 2015).

- Пользовательская активность измерялась с помощью вопроса «Сколько времени в среднем Вы проводите в Интернете в течение суток?» (шкала ответов от «Практически не провожу» до «12 часов и более» с шагом в 1 час) (альфа Кронбаха = 0,82 у подростков) (Солдатова и др., 2021).

- Для проверки дискриминантной валидности субшкалы «Управление ЦУ» использовалась Шкала интернет-зависимости С. Чена (Малыгин и др., 2011).

- Для психодиагностики технофобии и технофилии использовался опросник «Отношение к технологиям» (Солдатова и др., 2021).

Сбор данных проводился в ходе опроса в онлайн-формате в течение 2023 года на базе исследовательской сети университетов, школ и колледжей.

Обработка результатов проводилась с использованием IBM SPSS Statistics 22.0 и Jamovi 2.4.8.

Выборка

В исследовании приняли участие 1797 респондентов 14–35 лет (M = 18,7, SD = 3,8, 71,1% женского пола), которые были поделены на возрастные группы: подростки 14–17 лет (49,7%, 66,1% женского пола) и молодежь 18–35 лет (50,3%, 76,2% женского пола). Выборку составили респонденты из Москвы, Московской области, Ижевска, Новосибирска и Хабаровска.

Результаты исследования

1. Факторная структура

В результате проведенного конфирматорного факторного анализа по трем выделенным в ходе разработки субшкалам были обнаружены низкие показатели качества внутренней структуры (Df = 662, CFI = 0,760, RMSEA = 0,0768, с доверительным интервалом RMSEA 90% (0,0753–0,0784)).

Уточнение структуры производилось с помощью эксплораторного факторного анализа (метод главных компонент с использованием вращения Варимакс) по всей выборке.

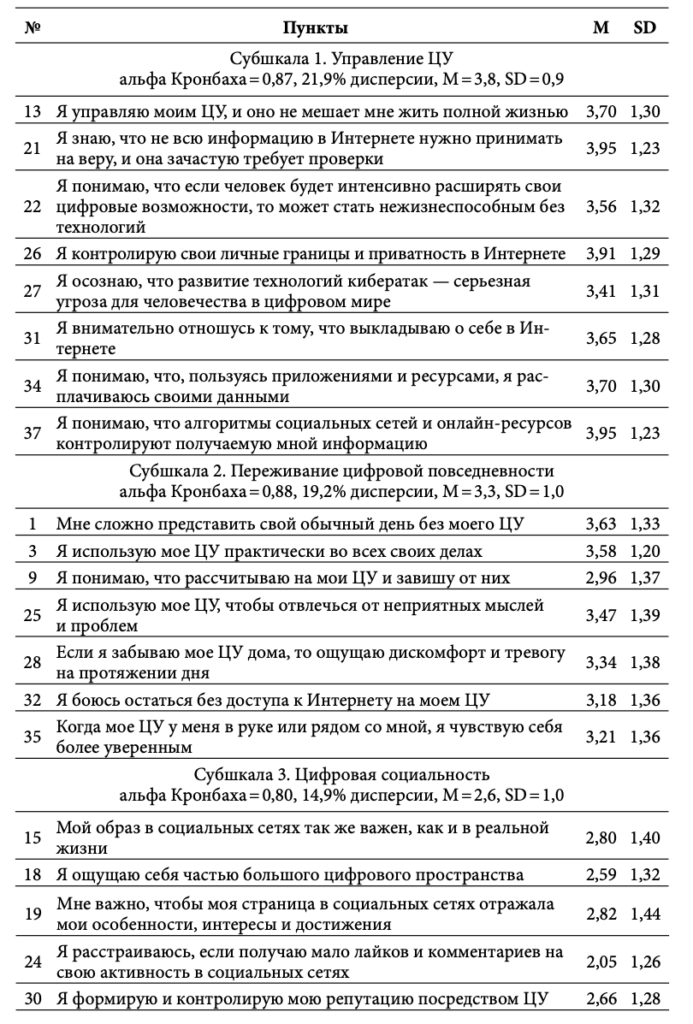

В ходе анализа пункты были сокращены постепенно на основе значений факторных нагрузок (ниже 0,50). В качестве итога была принята структура из трех факторов со значением дисперсии в 56%, показавшая хорошие результаты надежности-согласованности (Рисунок 1, Таблица).

Подавляющее большинство респондентов в качестве устройства, о котором они будут отвечать на вопросы, выбрали смартфон (87,6%), каждый десятый — компьютер (11,7%), лишь немногие — планшет (0,7%).

Таблица. Описательная статистика по каждому пункту и результаты эксплораторного факторного анализа

По итогам эксплораторного анализа для оценки качества внутренней структуры был проведен конфирматорный факторный анализ, в соответствии с которым была принята как основная трехфакторная модель из 20 пунктов (Df = 167, CFI = 0,919, RMSEA = 0,0645, с доверительным интервалом RMSEA 90% (0,0614–0,0676)).

2. Социодемографические факторы

В ходе дисперсионного анализа были обнаружены различия по всем трем субшкалам в группах респондентов разного пола и возраста: «Управление ЦУ» (F = 11,7, df = 1763, p< 0,01 — по полу; F= 24,6, df = 1764, p < 0,01 — по возрасту), «Переживание цифровой повседневности» (F = 102,6, df = 1699, p < 0,01 — по полу; F = 5,2, df = 1700, p < 0,05 — по возрасту), «Цифровая социальность» (F = 49,6, df = 1763, p < 0,01 — по полу; F = 5,4, df = 1764, p < 0,05 — по возрасту) (Рисунок 2).

Субшкала «Цифровая социальность» оказалась положительно связана с размером социального онлайн-капитала (r = 0,29, p < 0,01).

3. Пользовательская активность и интернет-зависимость

Показатели по всем трем субшкалам возрастают при повышении пользовательской активности: «Управление ЦУ» (F = 12,1, df = 1764, p < 0,01), «Переживание цифровой повседневности» (F = 53,1, df = 1700, p < 0,01), «Цифровая социальность» (F = 14,0, df = 1764, p < 0,01) (Рисунок 3).

Показатели интернет-зависимости оказались положительно связаны с субшкалами «Переживание цифровой повседневности» (r = 0,45, p < 0,01) и «Цифровая социальность» (r = 0,42, p < 0,01), но при этом не связаны с субшкалой «Управление ЦУ».

4. Отношение к технологиям и цифровая компетентность

Получены слабые и средние по силе корреляции субшкал методики с отношением к технологиям и цифровой компетентностью. Субшкала «Управление ЦУ» оказалась связана с технофилией (r = 0,30, p < 0,01) и технорационализмом (r = 0,27, p < 0,05); «Переживание цифровой повседневности» с технофилией (r = 0,19, p < 0,05); «Цифровая социальность» при этом положительно связана с технофилией (r = 0,20, p < 0,01), но отрицательно с технопессимизмом (r = –0,20, p < 0,01). Уровень цифровой компетентности связан с субшкалой «Управление ЦУ» (r = 0,22, p < 0,01).

5. Психологические границы

Субшкалы методики показывают слабые и средние по силе связи со шкалами методики МИГ-ТС-2.

Субшкала «Управление ЦУ» имеет положительную взаимосвязь с предпочтением технологий в силу предоставляемых ими возможностей (r = 0,15, p < 0,05), субъективной значимости функциональности (r = 0,22, p < 0,01) и удобства (r = 0,15, p < 0,05) ЦУ.

Субшкала «Переживание цифровой повседневности» связана со шкалами расширения границ в общении (r = 0,34, p < 0,01), предпочтения технологий благодаря их возможностям (r = 0,47, p < 0,01) и простоте (r = 0,17, p < 0,05), а также с субъективной значимостью функциональности (r = 0,38, p < 0,01), удобства гаджетов (r = 0,29, p < 0,01) и создаваемого имиджа (r = 0,31, p < 0,01).

Субшкала «Цифровая социальность» связана со шкалами расширения границ в общении (r = 0,20, p < 0,01), субъективной значимости создаваемого имиджа (r = 0,35, p < 0,01) и функциональности используемых гаджетов (r = 0,18, p < 0,01), а также с выбором использования технологий на основе их простоты (r = 0,21, p < 0,01) и возможностей (r = 0,30, p < 0,01).

Обсуждение результатов

1. Психометрические характеристики шкалы «Самоуправление цифровой повседневностью» (СУЦП)

Полученные результаты эксплораторного и конфирматорного факторного анализа демонстрируют надежность-согласованность, качество внутренней структуры и факторную валидность шкалы СУЦП на основе трех субшкал для оценки индикаторов технологически РЛ: «Управление ЦУ», «Переживание цифровой повседневности» и «Цифровая социальность».

В силу оценки степени выраженности данных индикаторов и направленности прежде всего на исследовательские цели, создание норм для шкалы не являлось приоритетной задачей.

Связь субшкалы «Цифровая социальность» с показателем количества социальных связей онлайн, технофилией, пользовательской активностью и субшкалой «Расширение границ в общении» (МИГ-ТС-2) демонстрирует ее конвергентную валидность. Конвергентную валидность субшкалы «Переживание цифровой повседневности» показывает обнаруженная связь с пользовательской активностью, технофилией и шкалами МИГ-ТС-2.

Отсутствие связи субшкалы «Управление ЦУ» с признаками интернет-зависимости демонстрирует ее дискриминантную валидность, а связь с цифровой компетентностью как инструментом для развития навыков самоуправления цифровыми достройками технологически РЛ и с технорационализмом как основой для формирования осознанного и реалистичного взгляда на технологии говорит о ее конвергентной валидности.

Связь субшкал СУЦП между собой показывает, что технологически РЛ, действующая в условиях цифровой повседневности, — сложный и многомерный феномен, исследование которого возможно как на основе целостного критерия самоуправления, так и на основе отдельных субшкал.

2. СУЦП и социодемографические показатели

Показатели по всем субшкалам СУЦП у девушек по сравнению с юношами оказались выше. Такие результаты могут подкрепляться данными о большей включенности девушек в общение и поддержание отношений в социальных сетях, большей важности для них, по сравнению с юношами, самопрезентации и эмоциональной привязанности к ЦУ (Twenge, Martin, 2020).

Более высокие показатели у девушек по шкале «Управление ЦУ» согласуются с данными о том, что девушки оказались более рефлексирующими на тему возможных негативных последствий размывания психологических границ при использовании ЦУ (Рассказова и др., 2015). Наиболее технологически расширенными по сравнению с подростками оказываются представители молодежи.

Процесс цифровизации повседневности и, следовательно, «обрастания достройками» разворачивается по мере взросления, что согласуется с результатами апробации «Опросника расширенного сознания» (Nijssen et al., 2018).

Таким образом происходит переход от ЦУ для игр, общения и обучения в школе и вузе к цифровому помощнику на работе и в быту или даже персональному ассистенту, помогающему «управлять» своей жизнью во всех ее сферах, особенно если пользователь оптимистично настроен по отношению к технологиям (Schettler et al., 2019; Page et al., 2018).

3. Пользовательская активность

Подключенность и гиперподключенность к Интернету и ЦУ представляется важной характеристикой цифровой повседневности человека, которая может быть измерена посредством одного из количественных параметров пользовательской активности — «экранного времени», проведенного с ЦУ (Солдатова, Войскунский, 2021; Brubaker, 2020; Otrel-Cass, 2019).

Экранное время можно рассматривать как один из внешних показателей степени доступности своих цифровых достроек и подключенности к ним (сращивания с ними) для РЛ. Это подтверждается как связью пользовательской активности со всеми тремя субшкалами СУЦП в данной работе, так и схожими данными в исследовании расширенного сознания (Nijssen et al., 2018).

4. Проблемное использование Интернета

Проблемное использование цифровых технологий как применение технологий во вред себе и другим, потеря контроля и нарушение баланса между различными областями жизни могут рассматриваться как риски РЛ. В подтверждение этого в нидерландском исследовании показатель расширенного сознания оказывается предиктором проблемного использования Интернета и социальных сетей (Nijssen et al., 2018).

Эмоциональная привязанность к своим цифровым достройкам и высокая значимость виртуального пространства для самопрезентации и социальных взаимодействий могут граничить с интернет-зависимостью, что показывают данные как нашего исследования, так и других (Pogorelov, Rylskaya, 2022).

Такой негативный сценарий потери контроля над цифровыми достройками может выражаться в различных эмоциональных переживаниях в случае потери ЦУ или их временного лишения — тревога, стресс и даже навязчивые фобийные состояния (Clayton et al., 2015; Rodríguez-García et al., 2020).

При этом, как показывают данные нашего исследования, профилактикой проблемного использования ЦУ может выступать способность технологически РЛ к самоуправлению своими достройками.

5. Отношение к технологиям

Отношение к технологиям, рассматриваемое в широком спектре социально-психологических феноменов, крайними точками которого можно обозначить технофилию и технооптимизм и, соответственно, технофобию и технопессимизм, определяет соответствующий диапазон от позитивного до негативного отношения: получение удовольствия и радости от использования технологических новинок, веру в их полезность или, напротив, страх перед использованием технологий и ожидание негативных последствий от взаимодействия с ними (Журавлев, Нестик, 2018; Нестик, 2023; Солдатова и др., 2021).

Результаты исследования показывают, что технофилия может выступать одним из возможных факторов, способствующих технологическому расширению личности через ее готовность и стремление использовать технологические новинки, полагаться на гаджеты в своей повседневной жизни, признавая их функциональность и удобство.

Технорационализм как установка на осознанное использование технологий может способствовать формированию навыков самоуправления достройками в условиях насыщенной цифровой повседневности.

6. Цифровая социальность и социальный онлайн-капитал

Количество друзей в наиболее «обжитой» социальной сети как один из индикаторов социального капитала связано с субшкалой «Цифровая социальность». Социальный капитал может рассматриваться как потенциал РЛ в реализации своих возможностей в социальных онлайн/офлайн-взаимодействиях, который наращивается по мере увеличения включенности в социальную жизнь в смешанной реальности.

7. Управление цифровыми устройствами и цифровая компетентность

Цифровая компетентность, определяемая как готовность и способность уверенно, эффективно, критично и безопасно использовать цифровые технологии в разных сферах жизнедеятельности (Солдатова, Рассказова, 2018; Vuorikari et al., 2022), может выступать одним из инструментов самоуправления РЛ.

Регулирующие свои достройки РЛ обладают высоким уровнем цифровой компетентности, которая служит основой для возможности самоуправления индивида и реализации конструктивной стратегии адаптации к многомерной смешанной онлайн-офлайн-реальности.

Знания о различных аспектах жизнедеятельности в цифровом пространстве, освоенные действия для безопасной реализации всех возможностей использования цифровых инструментов, потребность в получении этих знаний и развитии умений, а также ответственная позиция по отношению к цифровому миру выступают своего рода базовыми инструментами, которые на операциональном уровне способствуют эффективному самоуправлению РЛ в условиях цифровой повседневности.

Выводы

- Разработанная шкала СУЦП, включающая три субшкалы: управление техносистемой, переживание цифровой повседневности, цифровая социальность, показала себя надежным и валидным инструментом для оценки самоуправления цифровой повседневностью технологически РЛ. Связь СУЦП с цифровой компетентностью, пользовательской активностью и технофилией как важными показателями особенностей эффективности оснащенной ЦУ личности в смешанной реальности подтверждает возможность рассмотрения данной шкалы в качестве проверенного средства оценки личности, отражающей в условиях ее адаптации к цифровой повседневности уровень осознания и контроля за своими достройками и окружающей технологической средой.

- Пользовательская активность как доступ и подключенность к цифровым достройкам и технофилия как позитивное отношение к ним выступают условиями формирования РЛ, в то время как инструментами самоуправления разнообразием технологических расширений в условиях насыщенной цифровой повседневности становятся цифровая компетентность — готовность и способность к эффективному и безопасному использованию цифровых достроек и технорационализм — осознанное и сбалансированное отношение к технологическому прогрессу.

- В качестве одного из рисков РЛ, эмоционально привязанной к ЦУ, опирающейся на них в смешанной реальности и ощущающей значимость цифровой социальности в разнообразии возможностей общения, самопрезентации и поддержания социальных контактов, выступает интернет-зависимость или проблемное использование Интернета. При этом самоуправление своими достройками может нивелировать эти риски, позволяя не терять контроль над проводимым в Сети временем и соблюдать баланс между реальным и виртуальным мирами.

Перспективы и ограничения

В рамках развития данного направления задачами, вытекающими из ограничений проведенного исследования, выступают повторная проверка структуры шкалы и ее конструктной валидности на других выборках, в том числе на группе взрослых (старше 35 лет), создание версии шкалы для младшего подросткового возраста, а также разработка новых методических инструментов для оценки технологических расширений личности, возможно с включением в данную версию шкалы дополнительных субшкал, и поиском новых оснований и способов операционализации такого сложного теоретического конструкта, как технологически РЛ.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ), проект No 23-18-00350, тема проекта «Психологический феномен расширенной личности в социальном контексте смешанной реальности: риски и возможности адаптации к будущему».

Список литературы

- Выготский, Л.С. (1982). Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. Вопросы теории и истории психологии. Москва: Педагогика.

- Журавлев, А.Л., Нестик, Т.А. (2018). Социально-психологическая детерминация готовности личности к использованию новых технологий. Психологический журнал, 39(5), 5–14. https://doi.org/10.31857/S020595920000829-7

- Иванов, Д.В. (2019). Экстернализм и теория расширенного сознания. Философия науки и техники, 24(2), 33–42. https://doi.org/10.21146/2413-90842019-24-2-33-42

- Кулеш, Е.В. (2009). Психологические особенности взаимосвязи самоуправления личности с субъективной картиной ее жизненного пути (на примере подростков): дисс. канд. психол. наук. Хабаровск.

- Малыгин, В.Л., Феликсов, К.А., Искандирова, А.С., Антоненко, А.А., Смирнова, Е.А., Хомерики, Н.С. (2011). Интернет-зависимое поведение. Критерии и методы диагностики. Учеб. пособие для студентов. Москва: Московский государственный медико-стоматологический Университет Росздрава.

- Марцинковская, Т.Д., Андреева, Н.А., Преображенская, С.В. (2023). Информационная идентичность и восприятие информации как новая цифровая повседневность. Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология, 13(3), 347–361. https://doi.org/10.21638/spbu16.2023.304

- Нестик, Т.А. (2023). Перспективные направления социально-психологических исследований (к 75-летию со дня рождения А.Л. Журавлева). Теоретическая и экспериментальная психология, 16(3), 7–22.

- Перегудина, В.А. (2021). Опыт исследования идентичности личности активных интернет-пользователей. Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Психолого-педагогические науки», 18(3), 127–144. https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2021.3.9

- Рассказова, Е.И., Емелин, В.А., Тхостов, А.Ш. (2015). Диагностика психологических последствий влияния информационных технологий на человека. Москва: Акрополь.

- Солдатова, Г.У., Войскунский, А.Е. (2021). Социально-когнитивная концепция цифровой социализации: новая экосистема и социальная эволюция психики. Психология. Журнал Высшей школы экономики, 18(3), 431–450. https:// doi.org/10.17323/1813-8918-2021-3-431-450

- Солдатова, Г.У., Нестик, Т.А., Рассказова, Е.И., Дорохов, Е.А. (2021). Психодиагностика технофобии и технофилии: разработка и апробация опросника отношения к технологиям для подростков и родителей. Социальная психология и общество, 12(4), 170–188. https://doi.org/10.17759/sps.2021120410

- Солдатова, Г.У., Рассказова, Е.И. (2018). Краткая и скрининговая версии индекса цифровой компетентности: верификация и возможности применения. Национальный психологический журнал, 31(3), 47–56.

- Солдатова, Г.У., Чигарькова, С.В., Илюхина, С.Н. (2022). Я-реальное и Я-виртуальное: идентификационные матрицы подростков и взрослых. Культурно-историческая психология, 18(4), 27–37. https://doi.org/10.17759/ chp.2022180403

- Файола, Э., Войскунский, А.Е., Богачева, Н.В. (2016). Человек дополненный: становление киберсознания. Вопросы философии, (3), 147–162.

- Фейгенберг, И.М. (2011). Человек Достроенный и этика. Цивилизация как этап развития жизни Земли. Москва: Медицинское информационное агентство. Adamopoulou, E., Moussiades, L. (2020). Chatbots: History, technology, and applications. Machine Learning with Applications, (2), 100006. https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2020.100006

- Belk, R. (2016). Extended self and the digital world. Current Opinion in Psychology, (10), 50–54. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.11.003

- Brubaker, R. (2020). Digital hyperconnectivity and the self. Theory and Society, (49), 771–801.

- Chen, C.P. (2016). Forming digital self and parasocial relationships on YouTube. Journal of Consumer Culture, 16(1), 232–254. https://doi.org/ 10.1177/1469540514521081

- Clark, A., Chalmers, D. (1998). The extended mind. Analysis, 58(1), 7–19.

- Clayton, R.B., Leshner, G., Almond, A. (2015). The extended iSelf: The impact of iPhone separation on cognition, emotion, and physiology. Journal of Computer-mediated Communication, 20(2), 119–135. https://doi.org/10.1111/jcc4.12109

- Colledani, D., Anselmi, P., Robusto, E. (2023). Development of a scale for capturing psychological aspects of physical-digital integration: relationships with psychosocial functioning and facial emotion recognition. AI & Society, 1–13. https://doi. org/10.1007/s00146-023-01646-9

- Fortes, A.B., Broilo, P.L., Lisboa, C.S.M. (2021). Smartphone use and psychological well-being: the moderating role of emotion regulation. Trends in Psychology, (29), 189–203. https://doi.org/10.1007/s43076-020-00051-1

- Hu, P., Lu, Y., Gong, Y. (2021). Dual humanness and trust in conversational AI: A person-centered approach. Computers in Human Behavior, (119), 106727. https:// doi.org/10.1016/j.chb.2021.106727

- McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw Hill.

- Nijssen, S.R., Schaap, G., Verheijen, G.P. (2018). Has your smartphone replaced your brain? Construction and validation of the Extended Mind Questionnaire (XMQ). PloS one, 13(8), e0202188. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202188

- Otrel-Cass, K. (Ed.). (2019). Hyperconnectivity and digital reality: Towards the eutopia of being human. London: Springer Nature.

- Page, X., Bahirat, P., Safi, M.I., Knijnenburg, B.P., Wisniewski, P. (2018). The internet of what? understanding differences in perceptions and adoption for the internet of things. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2(4), 1–22. https://doi.org/10.1145/3287061

- Pogorelov, D.N., Rylskaya, E.A. (2022). The Development and Psychometric Characteristics of the “Virtual Identity of Social Media Users” Test. Psychology in Russia: State of the Art, 15(4), 101–126. https://doi.org/10.11621/pir.2022.0407

- Rodríguez-García, A.M., Moreno-Guerrero, A.J., Lopez Belmonte, J. (2020). Nomophobia: An individual’s growing fear of being without a smartphone — a systematic literature review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(2), 580. https://doi.org/10.3390/ijerph17020580

- Schettler, A., Raja, V., Anderson, M.L. (2019). The embodiment of objects: Review, analysis, and future directions. Frontiers in neuroscience, (13), 1332. https://doi. org/10.3389/fnins.2019.01332

- Spottswood, E.L., Wohn, D.Y. (2020). Online social capital: recent trends in research. Current Opinion in Psychology, (36), 147–152. https://doi.org/10.1016/j. copsyc.2020.07.031

- Twenge, J.M., Martin, G.N. (2020). Gender differences in associations between digital media use and psychological well-being: Evidence from three large datasets. Journal of Adolescence, (79), 91–102. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.12.018

- Vuorikari, R., Kluzer, S. Punie, Y. (2022). DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens — With new examples of knowledge, skills and attitudes. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/490274

Об авторах

- Галина Уртанбековна Солдатова — академик РАО, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии личности факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация.

- Светлана Вячеславна Чигарькова — кандидат психологических наук, старший научный сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация.

- Светлана Николаевна Илюхина — психолог кафедры психологии личности факультета психологи Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация.

Смотрите также:

- Бизюкова М.С. Трансформация современной личности в условиях виртуальной реальности социальных сетей

- Воинова О.И., Плешаков В.А. Личность и киберсоциум: становление киберсоциальности и классификация людей по степени интегрированности в киберсоциум

- Плешаков В.А. Киберпсихология: вчера, сегодня, завтра

- Солдатова Г.У., Илюхина С.Н. Человек технологически достроенный: в поисках целостности