ВВЕДЕНИЕ

Современный период общественного развития характеризуется переходом к обществу нового типа, основанному на знаниях и информатизации. В связи с этим компьютерные технологии все активнее проникают в жизнь человека, обеспечивая распространение информационных потоков в обществе и образуя глобальное информационное пространство.

По результатам опросов фонда «Общественное мнение» преобладающей группой пользователей Интернета в России являются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Данная группа составляет 48 % от общего числа пользователей Интернета [1].

Отмечается также, что количество молодежи в интернет-среде растет гораздо быстрее, нежели количество групп других возрастов. Молодое поколение воспринимает Интернет как основное средство образования и личной коммуникации. Среди молодежи также выделяется группа, которая наиболее часто использует сеть Интернет в повседневной жизни – студенты [2, с. 15].

В современном обществе сложилась ситуация, когда студенчество является одной из самых незащищенных от интернет-зависимости социальных групп, поскольку условия их учебы и социализации в вузе проходят на фоне бесплатного и обязательного использования сети Интернет как инструмента учебной деятельности. Студенты воспринимают Интернет как основное средство образования и личной коммуникации [3, с. 74].

Образуется мощный диссонанс: с одной стороны, система обучения обязывает студентов максимально использовать в образовательном процессе цифровые технологии, что особо актуальным становится в связи с внедрением дистанционных форм обучения. А с другой стороны, обучающиеся в вузах остаются очень часто наедине со своей возникающей и быстро прогрессирующей зависимостью от интернет-технологий. Многие из них не только не обращаются за помощью ни к психологам, ни к психиатрам, но даже себе не признаются в возникшей у них зависимости.

Безусловно, далеко не каждый студент подвержен зависимости от Интернета. Это означает, что помимо пользования Интернетом имеются и иные условия, влияющие на формирование данной аддикции.

Таким образом, решение проблемы с возникновением и развитием интернет-зависимости в студенческой среде необходимо начинать, прежде всего, с выявления студентов, по своим личностным качествам предрасположенных к формированию у них зависимостей, и изучения их психологических особенностей.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для реализации поставленной цели и проверки исходного предположения нами было проведено эмпирическое исследование, в ходе которого осуществлялось: выявление степени выраженности интернет-зависимости среди студентов, специфика использования студентами Интернета, определение наиболее выраженных характеристик лиц с независимым, пограничным и зависимым от Интернета поведением.

Экспериментальное исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина». Выборку исследования составили студенты 1, 2, 4 курсов в количестве 43 человека в возрасте от 18–22 лет (10 мужчин и 33 женщины).

На начальном этапе нашего исследования было проведено тестирование выборки испытуемых при помощи теста на интернет-зависимость К. Янг (адаптация В.Л. Буровой).

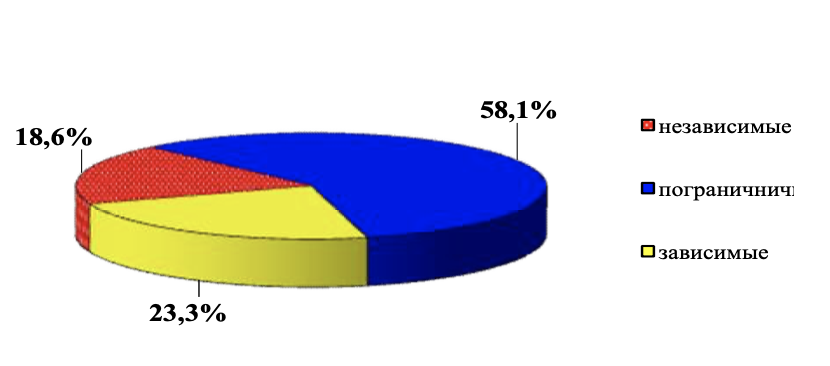

Результатом данного вида диагностической работы явилось выявление степени выраженности интернет-зависимости среди студентов. Количественная обработка результатов тестирования позволила установить следующее. 23,3 % студентов проявляют признаки интернет-зависимости. Такие студенты используют Интернет, порой чрезмерно.

Пользование Интернетом для таких студентов уже стало источником поведенческих и эмоциональных проблем: увеличивается время пребывание в Интернете, реальная жизнь начинает подменяться различным формами интернет-активности, ухудшается общее психологическое самочувствие вне Интернета.

58,1 % – имеют пограничное состояние интернет-зависимости. Проявляться это может в бесцельном блуждании по просторам Интернета и социальных сетей, просмотре и получении огромного количества неприменимой на практике информации.

Так как в Интернете практически безграничное количество информации, изучить ее одному человеку не под силу. В результате бесцельное пребывание в Интернете может быть чревато для таких студентов вплоть до угнетения качества реальной жизни.

18,6 % – не наблюдается интернет-аддиктивного поведения. Данные студенты пользуются Интернетом, однако могут себя контролировать в этом.

Результаты данного вида работы представлены на рис. 1.

На данном этапе исследования с целью изучения когнитивных процессов и особенностей поведения студентов в сети Интернет, использовалась Общая шкала проблемного использования Интернета-3 (GPIUS-3) А.А. Герасимовой и А.Б. Холмогоровой [4].

Рассмотрим результаты диагностики испытуемых с использованием данной шкалы. Сводные результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты диагностики студентов по методике GPIUS-3

| Паттерны использования Интернета | Степень выраженности (в %) | ||

| высокий | средний | низкий | |

| Предпочтение онлайн-общения | 16 | 19 | 65 |

| Регуляция настроения | 61 | 23 | 16 |

| Когнитивная поглощенность | 16 | 19 | 65 |

| Компульсивное использование | 42 | 39 | 19 |

| Негативные последствия | 14 | 26 | 60 |

По шкале «Предпочтение онлайн-общения» 65 % респондентов набрали наименьшее количество баллов, что говорит о предпочтении личного общения лицом к лицу.

Несмотря на очевидное удобство общения в режиме онлайн, в плане удобства коммуникации практически в любое время и любом месте, студентам более комфортно социальное личное взаимодействие. Лишь 16 % опрошенных выбирают как приоритетный способ общения – общение в режиме онлайн, в том числе с использованием социальных сетей.

По шкале «Регуляция настроения» 61 % опрошенных показали соответственно высокий уровень. Выход в Интернет респонденты используют для поднятия настроения в периоды его упадка, а также в моменты уединения, которое приносит негативные ощущение. Общение в Интернете помогает им избавиться от ощущения одиночества.

По шкале «Когнитивная поглощенность» больше половины опрошенных студентов, а именно 65 %, показали низкий уровень. Когнитивная поглощенность отражает состояние процессов концентрации респондентов на чем-то в реальной жизни из-за навязчивого мысленного возвращения в онлайн-пространство.

Судя по полученным результатам, студенты не испытывают дискомфорта, ощущения потерянности и навязчивых мыслей выхода в Сеть при длительном отсутствии выхода в онлайн.

Шкала «Компульсивное использование» отражает трудности планирования и регулирования своего пребывание в Интернете. 42 % и 39 % опрошенных показали высокий и средний уровень соответственно по данной шкале.

Студенты не в полной мере могут контролировать количество времени, которое они проводят в Интернете, для многих из них этот процесс затруднителен, 19 % респондентов не испытывают значительные сложности по планированию времени, проводимого в Сети: им не приходится прикладывать значительные усилия для сопротивления желанию выйти в интернет-пространство.

По шкале «Негативные последствия», которая отражает осознаваемое влияние использование социальных сетей и Интернета в целом на повседневную жизнь, 26 % опрошенных выразили средний уровень негативного влияния, а 60 % – низкий. Это значит, что времяпровождение в интернет-пространстве не создает для респондентов прямых проблем в жизни, а также не влияет на способности управления своей жизнью.

В целом студенты, проявляющие признаки интернет-аддикции, отдают предпочтение онлайн-коммуникациям. Основной мотивацией выхода в Сеть служит улучшение эмоционального состояния, у них недостаточно сформирована саморегуляция, недостаточная же саморегуляция в использовании Интернета приводит к отрицательным последствиям в повседневной жизни.

Следует отметить, что одним из процессов, который провоцирует человека использовать ресурсы Интернета и социальных сетей, является уход от одиночества. Исследователи пришли к выводу, что личность, пытающаяся заглушить ощущение одиночества путем использования Интернета и социальных сетей, в действительности не является благополучной [5].

В рамках данного исследования не стояла цель выявления причинно-следственной связи двух обозначенных феноменов, однако призвана определить наличие и степень выраженности переживания субъективного ощущения одиночества у студентов с разным уровнем сформированности интернет-аддикции.

Для того чтобы уточнить эмоциональное состояние респондентов, проявляющих различный уровень интернет-аддиктивного поведения, мы использовали методику диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсон.

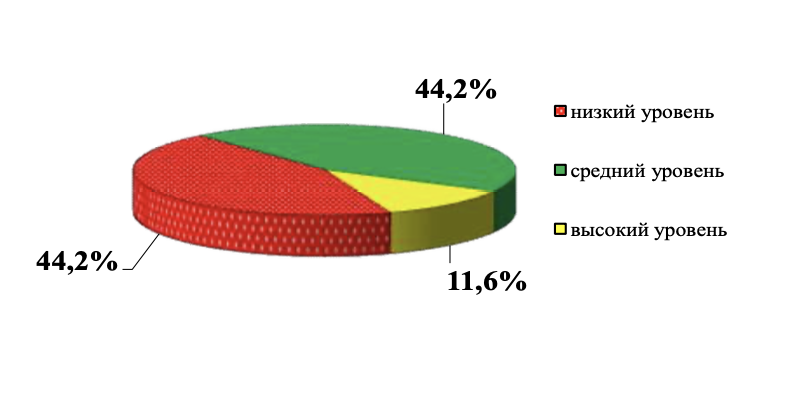

Полученные данные диагностики показывают, что значительной части студентов свойственен низкий (44,2 %) и средний (44,2 %) уровень субъективного переживания одиночества (рис. 2). Однако данные показатели не свидетельствуют о том, что эти студенты никогда не ощущают себя одинокими, скорее данное переживание носит ситуативный характер.

Анализ данных свидетельствует, что у испытуемых каждой из ранее выделенных нами групп студентов с разной степенью выраженности интернет-зависимости выявлен доминирующий уровень переживания одиночества.

Так, у респондентов со сформированной и формирующейся интернет-зависимостью преобладает средний уровень одиночества (50 %), а у испытуемых с отсутствием интернет-зависимого поведения – низкий (87,5 %) (табл. 2).

Таблица 2. Процентное распределение показателей субъективного ощущения одиночества у испытуемых с разной степенью выраженности интернет-зависимого поведения

| Группы испытуемых с разной степенью интернет-зависимости | Уровни переживания одиночества | ||

| низкий уровень | средний уровень | высокий уровень | |

| Студенты, проявляющие признаки интернет-зависимости | 10 | 50 | 40 |

| Студенты с формирующимся интернет-зависимым поведением | 46,2 | 50 | 3,8 |

| Студенты, не имеющие интернет-зависимости | 87,5 | 12,5 | – |

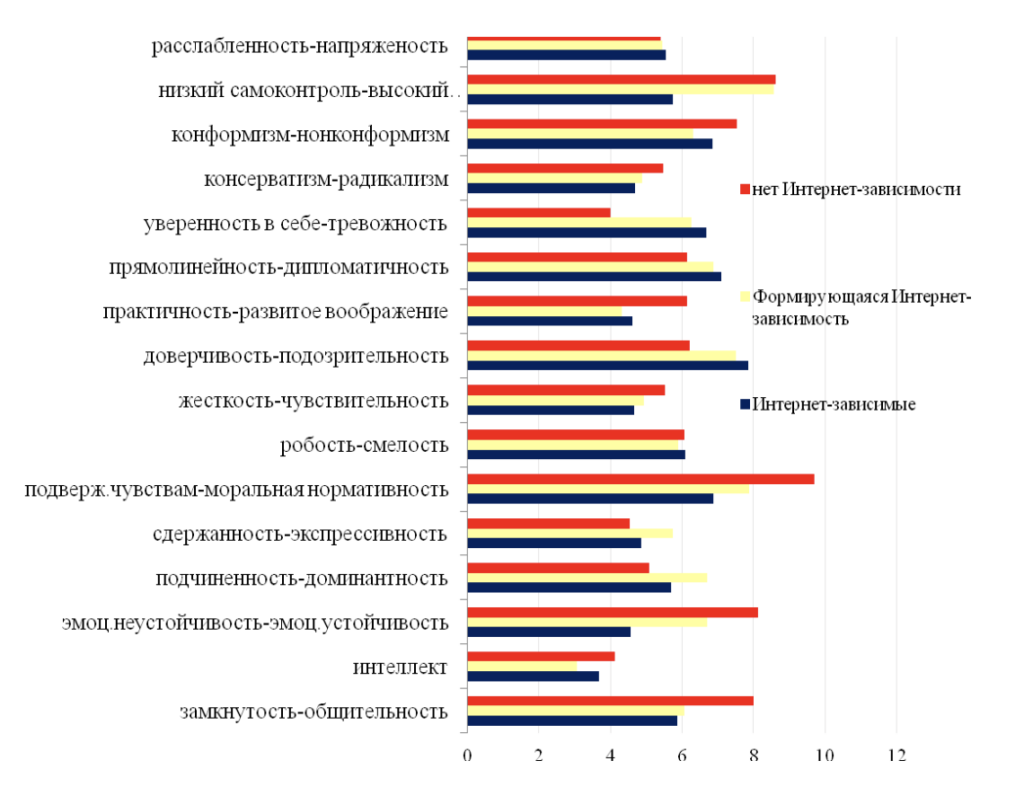

С целью изучения личностных особенностей студентов с разным уровнем сформированности интернет-зависимости испытуемые были продиагностированы с использованием методики многофакторного исследования личности Р. Кеттелла (рис. 3).

Проведенный нами по результатам данной методики анализ особенностей личности протестированных студентов со всей очевидностью показывает, что для студентов, у которых выявлено наличие интернет-зависимости, характерен уровень общительности значительно ниже, чем у студентов, которые интернет-зависимости не имеют (фактор «замкнутость-общительность»).

Студенты с интернет-зависимостью недоверчиво относятся к окружающим, замыкаются в себе, обособляются от внешнего мира, насторожены в общении, предпочитают как можно реже вступать в контакты. Таким студентам с трудом дается общение с другими людьми.

Повышенный уровень тревожности, заниженная самооценка, неуверенность в своих силах заставляют их избегать общения, поскольку оно сопряжено для них с негативными переживаниями. Интернет же, предоставляя возможность общения без непосредственного «живого» контакта, «инкогнито», скрывая свои личностные трудности за экраном компьютера, становится для них привлекательным.

Проанализировав результаты тестирования по фактору «эмоциональная неустойчивость – эмоциональная устойчивость», мы пришли к выводу, что студенты с интернетзависимостью испытывают трудности с эмоциональной устойчивостью, постоянством в действиях. Им сложно себя сдерживать в стрессовых ситуациях, они начинают беспокоиться, раздражаться. Для них характерны низкий уровень самообладания, неумение управлять своими эмоциями.

Рассмотрим еще одну особенность личности студентов, которая представляет для нас интерес в контексте данного исследования – уровень внутреннего контроля поведения, определяемый факторами «подверженность чувствам – нормативность поведения», «низкий самоконтроль – высокий самоконтроль».

По результатам диагностики для испытуемых с интернет-аддикцией в большей мере свойственно избегание правил, недостаточная дисциплинированность, внутренняя конфликтность, их деятельность не упорядочена, они испытывают трудности в организации собственной деятельности, в том числе учебной: им сложно распределить эффективно время и спланировать свою работу.

В связи с этим они также испытывают сложности и с контролем времени нахождения в сети Интернет. По данному фактору полученные показатели демонстрируют трудности у таких студентов при адаптации в связи с недостаточной способностью соблюдать правила.

В итоге для интернет-зависимых студентов характерны импульсивность, сверхактивность на слабые провоцирующие стимулы по сравнению с неаддиктивными испытуемыми. Их отличает беспокойство, отвлекаемость, недостаточная концентрация внимания, а также трудности самоконтроля в поведении и эмоциях.

У группы испытуемых с интернет-зависимым поведением наблюдаются довольно высокие показатели по шкале «Тревожность» (фактор «уверенность в себе – тревожность»).

Данные результаты свидетельствуют о том, что у таких студентов часто преобладает плохое настроение, они беспокойны, погружены в мрачные размышления и тревожные предчувствия в большей степени, чем студенты с отсутствием аддиктивного поведения. Когда они попадают в тревожную для них ситуацию, они бессознательно ищут выходы из некомфортного для них состояния, одним из которых и может стать уход в интернет-пространство и осознанного пользования Интернетом в образовательном процессе вуза.

Известно, что эффективность любой деятельности человека зависит не только от уровня развития необходимых качеств, умений и навыков, но и от его психического состояния. Состояние может препятствовать или способствовать раскрытию потенциальных возможностей человека и выполнению деятельности, в том числе и учебной, поскольку психическое состояние обусловливает не только продуктивность труда, познания и общения, но также определяет адекватность поведения в той или иной ситуации [6, с. 66].

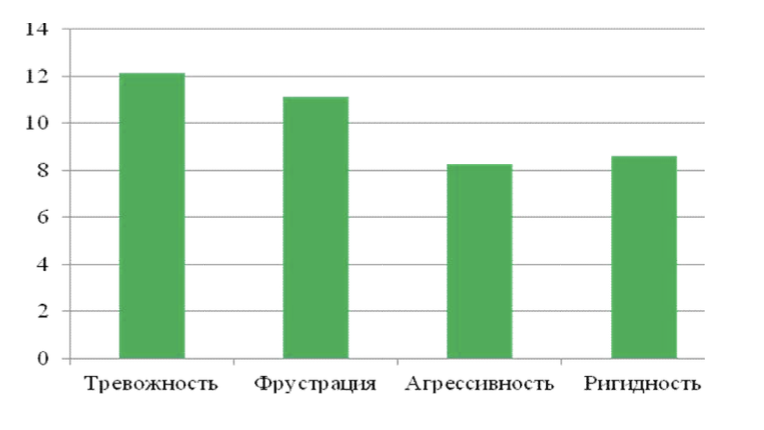

В связи с данным обстоятельством в рамках нашего исследования при диагностике испытуемых мы использовали опросник Г. Айзенка «Самооценка психического состояния личности» (рис. 4).

В результате полученные данные позволяют констатировать, что в группе испытуемых с интернет-зависимостью преобладают такие два психических состояния, как тревожность и фрустрация.

Анализируя показатели по шкале «Тревожность», можно сделать вывод, что для интернет-зависимых студентов виртуальное пространство становится основным способом ухода от проблем.

Такие студенты испытывают трудности в эмоциональной приспособленности к социальным ситуациям. Это приводит к тому, что при общении в реальной жизни они напряжены и встревожены, настроены на негативный исход взаимодействия, ожидают от собеседника негативных проявлений в свой адрес даже в тех случаях, когда никаких объективных причин к этому нет.

При взаимодействии в интернет-среде, где есть возможность не смотреть собеседнику в глаза, можно скрыть свои эмоции, не отвечать на неудобные вопросы и т. д., такие студенты чувствуют себя значительно спокойнее, уровень тревожности у них заметно снижается.

Создается иллюзия, что в виртуальном пространстве у них все хорошо: тревоги нет, настроение улучшается, повышается уверенность и самооценка. Однако после выхода из Сети все негативные переживания вновь возвращаются, что ведет к желанию вновь и вновь испытать облегчение в Интернете. В связи с чем оптимизация уровня тревожности выступает одним из направлений профилактики интернет-зависимости.

Полученные результаты по шкале «Фрустрация» демонстрируют, что студенты с интернет-зависимым поведением ориентированы на попытку решить свои проблемы в Интернете, что, судя по всему, не в полной мере удается им в реальной жизни. Это, в свою очередь, способствует повышению уровня состояния фрустрации.

Таким образом, испытываемые студентами с интернет-зависимостью негативные состояния (тревожность, фрустрация), доставляющие им психологический дискомфорт, «подталкивают» их к поиску ситуаций, в которых этот дискомфорт ослабевает. Почувствовав хотя бы раз облегчение в виртуальной среде, такие студенты будут стремиться испытать это снова и снова.

Постепенно естественные потребности в социальном общении будут ими перенесены из реального мира в виртуальную среду, все глубже погружая их в иллюзию, что с помощью Интернета они решают свои проблемы.

На самом же деле жизненные проблемы, не находя своего реального разрешения будут только усиливаться, а конструктивная реальная деятельность – вытесняться субъективным заблуждением, что проблемы решаются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенной диагностики констатируем, что социально-педагогические факторы возникновения и развития интернет-аддикции у студентов связаны с такими индивидуально-психологическими характеристиками, как: низкий самоконтроль, эмоциональная неустойчивость, замкнутость, переживание одиночества, повышенная тревожность, фрустрация.

В высших учебных заведениях студенты, склонные к зависимостям, естественным образом попадают в интернет-среду, поскольку умение пользоваться компьютерными технологиями и необходимость быстро получать информацию является частью необходимых компетенций каждого студента.

Виртуальная среда Интернета, обладая целым рядом характеристик, являющихся чрезвычайно привлекательными для студентов, склонных к зависимому поведению, оказывает негативное влияние на их психическое состояние в частности, и образовательную деятельность в общем, катализируя аддикционные процессы.

В связи с этим обстоятельством, основываясь на результатах проведенного нами исследования, считаем, что к аддиктам с различной степенью зависимости индивидуально должны применяться меры профилактики различной направленности: первичная, вторичная либо третичная. А результаты диагностики должны лечь в основу составления комплексов профилактических мероприятий для каждого аддикта с учетом его индивидуальных особенностей.

Таким образом, мы предполагаем, что реализация программы педагогической профилактики, включающей комплекс подходов и направлений профилактической работы с интернет-зависимостью у студентов в образовательной среде вуза и ориентированной на индивидуальный подход к работе с каждым аддиктом, создаст условия для прекращения ее прогрессирования, так как будет способствовать формированию у студентов осознанного отношения к использованию Интернета, уменьшению количества времени, проводимого ими в Сети, снижению уровня их зависимости, приобретению высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов, эффективных навыков межличностного общения и решения стрессовых ситуаций; эффективному целеполаганию; повышению уровня коммуникабельности, самооценки, уверенности в себе и стрессоустойчивости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеева Е.Б., Твердохлебова Д.А. Исследование компьютерной зависимости у студенческой молодежи // Международный студенческий научный вестник. 2016.

- Юрьева Н.Л., Больбот Т.Ю. Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, коррекция, профилактика. Днепропетровск: Пороги, 2006. 196 с.

- Герасимова А.А. Общая шкала проблемного использования Интернета: апробация и валидизация в Российской выборке третьей версии опросника // Консультативная психология и психотерапия. 2018. Т. 26. № 3. С. 56-79.

- Топильская О.А., Макарова Л.Н. Психолого-педагогические предпосылки формирования Интернет-зависимости у студентов // Преподаватель высшей школы: традиции, проблемы, перспективы. Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2020. С. 74-81.

- Цой Н.А. Феномен интернет-зависимости и одиночество // Социологические исследования. 2011. № 12. С. 98-107.

- Ловягина А.Е. Психические состояния человека. СПб: СПбГУ, 2014. 120 с.

Об авторе

Ольга Анатольевна Топильская — кандидат психологических наук, заместитель директора. Центр развития творчества детей и юношества, г. Тамбов, Российская Федерация.

Смотрите также:

- Захарова Т.Ю., Синогина Е.С., Манина А.П. Исследование кибераддикции у подростков с помощью опросных психодиагностических методов

- Махрина E.A., Тутова Ю.И. Диагностика и профилактика интернет-аддикции у подростков

- Сорокина Н.Д., Перцов С.С., Селицкий Г.В., Цагашек А.В., Жердева А.С. Нейрофизиологические и клинико-биологические особенности интернет-аддикции

- Худяков А.В., Урсу А.В., Старченкова А.М. Компьютерная игровая зависимость, клиника, динамика и эпидемиология