Введение

Современный этап развития общества характеризуется стремительным развитием информационно-коммуникативных технологий и сети Интернет. Вхождение личности в виртуальное пространство предполагает создание ею своего виртуального образа, через который она осуществляет социальное взаимодействие в социокультурном пространстве сети Интернет.

Важным является тот факт, что ряд особенностей виртуального пространства, таких как анонимность, физическая непредставленность, свобода действий и т.д., может способствовать формированию виртуальной личности, склонной к деструктивному социальному взаимодействию (троллинг, кибербуллинг, хакерство, спам и т.д.).

Несмотря на большое количество исследований, посвященных процессу интернет-социализации, не до конца остается изученным вопрос, связанный с причинами формирования виртуального образа, склонного к деструктивной деятельности в системе гиперреальности. Более того, современными исследователями не был затронут вопрос влияния защитных механизмов личности на процесс ее интернет-социализации.

Вместе с тем изучение данного явления обладает высокой актуальностью, так как сеть Интернет не только является расширением жизненного пространства, в котором могут проявляться защитные механизмы, но и стимулирует их проявление из-за ряда особенностей, присущих исключительно виртуальной среде.

Цель статьи – выявить психологические особенности влияния защитных механизмов личности на ее интернет-активность в виртуальном пространстве.

Основная часть

Развитие современного общества характеризуется вхождением технологий сети Интернет в жизнь человека. Одним из следствий данного явления можно считать конструирование виртуального социокультурного пространства (гиперреальности), которое расширяет жизненное пространство личности в целом.

Приходя в среду сети Интернет, человек формирует в ней свой виртуальный образ, который является в первую очередь самопрезентацией личности в процессе социального взаимодействия в сети Интернет. Необходимо отметить, что при этом создаваемая личность может быть как конгруэнтной, так и вымышленной, то есть обладающей атрибутами, не свойственными образу, либо остающейся непредставленной и не обладающей таковыми вообще.

Л.Н. Сунгурова в исследованиях особенностей интернет-пространства отмечала, что человек в нем осуществляет самопредъявление, которое может трактоваться как осознанная и контролируемая трансляция в сетевое пространство информации о себе. При этом человек может использовать различные технологии и стратегии, чтобы произвести впечатление на других пользователей сети Интернет.

По мнению ученой, виртуальное самопредъявление может быть попыткой экспериментов с собственной идентичностью и стремлением пережить новый социальный опыт через коммуникацию с позиции разных ролей.

Также Л.Н. Сунгурова отмечала, что чрезмерная потребность в играх с сетевой идентичностью может свидетельствовать о невозможности самореализации в реальном пространстве или может носить протестный характер по отношению нормам и ценностям, принятым в реальной социальной ситуации.

Таким образом, например, человек с целью преодоления нормативности может формировать в системе гиперреальности личность, взаимодействие которой с окружающими может носить деструктивный характер [Сунгурова, 2012].

А.В. Чистяков в ходе анализа процесса интернет-социализации отмечал особенности происходящих в нем трансформаций. Исследователь акцентировал внимание на том, что в виртуальном пространстве у личности присутствует возможность одновременного взаимодействия с большим количеством людей из разных социальных групп и сообществ.

Процесс самопрезентации, по мнению А.В. Чистякова, может носить неустойчивый и противоречивый характер, что приводит к возникновению так называемой медиаперсонализации. Ведущей перцептивной модальностью в процессе виртуального социального взаимодействия исследователь считает визуальную, а сам процесс коммуникации – носящим конспективную направленность.

А.В. Чистяков также отмечал легкость и быстроту создания новых социальных контактов с другими виртуальными идентичностями, в ходе которых могут перениматься или осознанно нарушаться правила коммуникации каждого конкретного сетевого сообщества [Чистяков, 2006].

А.Е. Жичкина в своих исследованиях отмечала, что реальная жизнь однозначно объективизирует человека рамками пола, возраста, социального положения и т.д. В связи с этим у него может возникать желание к преодолению этих рамок через процесс виртуального конструирования образа идеального «Я». При создании виртуальной личности, по мнению ученой, появляется практически безграничная свобода в присвоении любых социальных свойств.

А.Е. Жичкина также говорила о том, что при достаточной удовлетворенности личности своей реальной жизненной ситуацией отмечается отсутствие желания репликации себя в новых образах в интернет-пространстве.

Таким образом, по мнению данного автора, система гиперреальности выступает в качестве надстройки к реальному пространству, в которой личность может реализовывать свои потребности и желания [Жичкина, 2001].

А.И. Лучинкина, исследуя феномен виртуальный образ, отмечала, что он является бестелесным и представляет собой желаемый образ «Я» субъекта, который его создает.

К свойствам сетевой личности исследовательница относила наличие приоритетов, недоступных в реальном пространстве, стремление к повторению себя в различных ролях, стремление прожить несколько жизней, ощущение принадлежности к сетевой культуре.

В своих работах А.И. Лучинкина выделяет ряд мотивов, свойственных личности в процессе интернет-социализации (мотив взноса, мотив обозначенного пространства, мотив репликации, мотив взноса и мотив воплощения в роль), а также свойства самого виртуального образа: виртуальность (как свойство, отражающее приоритет виртуального пространства над реальным), вовлеченность (как ощущение человеком себя частью социокультурного пространства сети Интернет) и направленность (как стремление личности к осуществлению конструктивной или деструктивной виртуальной коммуникации).

Автор также выделяла интернет-активность, которая вступает интегральным свойством личности в виртуальном пространстве, определяющим время и характер деятельности в системе гиперреальности [Лучинкина, 2018].

Таким образом, виртуальная личность интернет-пользователя – это образ, с помощью которого он осуществляет самопрезентацию в социокультурном пространстве сети Интернет. Благодаря бестелесности и физической непредставленности, человек может создать неконгруэнтный виртуальный образ, с помощью которого реализовывать потребности и желания, недостижимые в реальном пространстве.

Защитные механизмы личности представляют собой бессознательный психический механизм, проявляющийся в нивелировании негативных переживаний личности и детерминировании ее поведенческих особенностей.

Считается, что защитные механизмы начинают формироваться на ранних этапах онтогенеза и сохраняют в равновесии психику человека, являясь, по сути, стратегиями совладания с травмирующими событиями, происходящими в его жизни.

А.А. Налчаджян, исследуя защитные механизмы с позиции деятельностного подхода, описывал их как определенные формы поведения, в которых проявляется когнитивная и эмоциональная активность и которые актуализируются для защиты психики личности.

Ученый отмечал, что, проявляясь в психической активности, они нивелируют или устраняют полностью последствия психотравмирующих ситуаций, способствуют адаптации личности в сложных жизненных ситуациях, детерминируют активацию определенных поведенческих паттернов для защитного реагирования [Налчаджян, 2010].

О.И. Давыдова в ходе исследования психологических защит с позиции когнитивной психологии отмечала, что психологические защиты детерминируют новые способы обработки информации, которые переоценивают те ее части, которые могут нанести психологический вред.

По мнению ученой, защитные механизмы актуализируются в момент, когда личность неспособна адекватно оценить чувство тревоги, вызванное внутренними или внешними факторами, и не может совладать с возникшим стрессом. При этом психологические защиты постепенно искажают когнитивный и аффективный компоненты восприятия текущей ситуации с целью снижения ее психотравмирующего эффекта [Давыдова, Майер, 2006].

Б.Д. Карвасарский, изучая феномен психологических защит, определял их как комплекс адаптивных реакций человека, который направлен на переоценку субъективной значимости дезадаптивно влияющих факторов на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях и, как следствие, нивелированию их психотравмирующего влияния.

По мнению исследователя, данный процесс осуществляется в бессознательной части человеческой психики с помощью ряда механизмов, воздействующих на уровнях восприятия и обработки поступающей из окружающей среды информации.

Б.Д. Карвасарский отмечал, что защитные механизмы, несмотря на предоставляемые ими возможности совладания с психотравмирующей ситуацией, детерминируют отказ человека от деятельности по конструктивному разрешению сложившейся негативной ситуации [Карвасарский, 2012].

Е.C. Романова, анализируя психологические защиты, обращала внимание на их тесную связь с аффективной и мотивационной сферами личности. По мнению ученой, различные когнитивные, интеллектуальные и поведенческие автоматизмы, выступающие в роли защитных механизмов, регулируют силу эмоциональных переживаний, которые могут деструктивно повлиять на целостность образа «Я».

События или явления, которые могут вызвать психотравмирующую ситуацию, могут игнорироваться, забываться, искажаться или неверно интерпретироваться с целью снижения негативного эмоционального напряжения.

Е.C. Романова также отмечала, что психологические защиты могут поэтапно искажать когнитивные и эмоциональные компоненты ситуации с целью сохранить целостность психики, если адекватное восприятие обстоятельств может ее нарушить [Романова, 2015].

Т.В. Мальцева в своих исследованиях выделила восемь основных психологических защит:

- Отрицание, которое проявляется как неприятие какой-либо психотравмирующей ситуации. В целом, данный защитный механизм включается на этапе восприятия информации, отсеивая ту ее часть, принятие которой может вызвать негативные переживания.

- Компенсация, которая направлена на восполнение чувства неудовлетворенности в какойлибо области жизнедеятельности путем достижения успеха в другой. Так, например, личность с данным видом психологической защиты склонна не работать над своими недостатками, пытаясь достичь еще большего результата в деятельности, в которой уже успех был достигнут.

- Регрессия, представляющая собой процесс возвращения к эмоциональным и поведенческим реакциям, которые были уместны на предыдущих этапах онтогенеза и в те моменты способствовали успешному преодолению негативных переживаний.

- Проекция, которая представляет собой процесс присваивания другим людям своего эмоционального состояния, чувств с целью переместить вовне собственные психотравмирующие переживания.

- Реактивное образование, являющееся защитным процессом трансформации психотравмирующих чувств на противоположные, которые являются более социально одобряемыми, чем изначальные.

- Рационализация, представляющая собой поиск логической аргументации и размышлений в психотравмирующей ситуации, замещающих переживание актуального состояния «здесь и сейчас». При этом данный механизм защиты позволят сохранить чувство самоуважения и самодостаточности, что способствует снижению общего уровня тревоги.

- Вытеснение, являющееся немотивированным забыванием мыслей и чувств, которые вызываются психотравмирующей ситуацией. При этом сама ситуация не искажается, а в целом удаляется из сознательной части психики.

- Замещение, которое представляет собой перенос эмоционального импульса с объекта, в адрес которого он не может быть проявлен, на иные объекты, подобное взаимодействие с которыми является более безопасным или социально приемлемым [Мальцева, 2012].

Несмотря на высокую научность и оригинальность исследований, необходимо отметить, что учеными рассматривались защитные механизмы и их проявление в реальном пространстве, в то время как неизученными остались психологические особенности влияния защитных механизмов личности на ее интернет-активности в виртуальном пространстве.

Эмпирическую базу исследования составили 60 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Участники были привлечены с помощью рассылки приглашений и определены методом случайных чисел.

Для определения психологических особенностей проявления защитных механизмов личности респондентов была использована методика «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика, Х. Келлермана и Х. Конте). Методика позволяет определить уровень напряженности таких психологических защит, как отрицание, вытеснение, регрессия, компенсация, проекция, замещение, рационализация, реактивное образование.

Для изучения уровня интернет-активности респондентов и был использован авторский исследовательский опросник А.И. Лучинкиной «Личность в виртуальном пространстве».

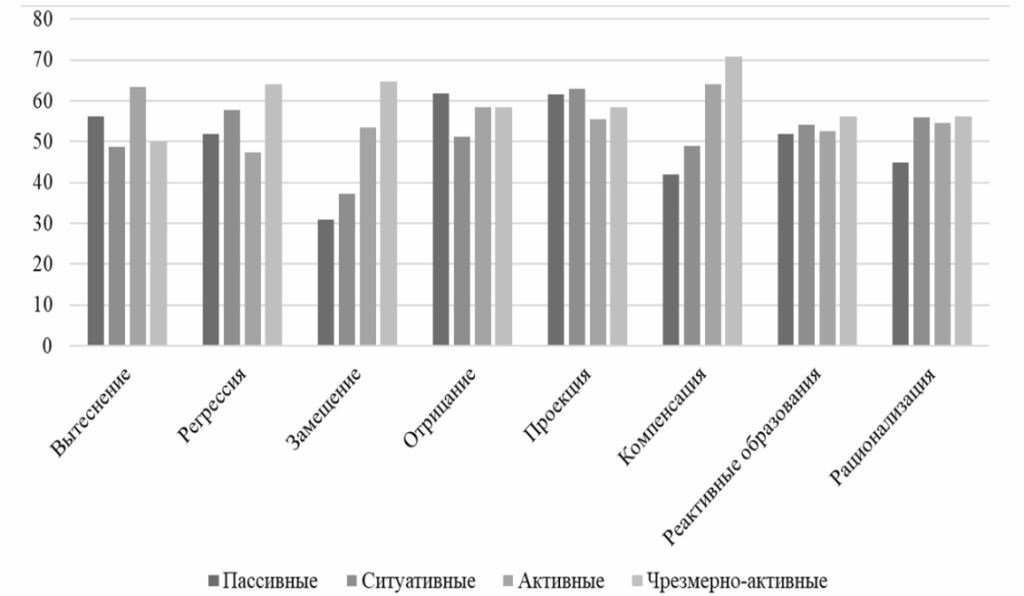

В ходе исследования была изучена и достоверно обоснована взаимосвязь между интернет-активностью личности и уровнями напряженности ее психологических защит (рис. 1).

Из рисунка 1 видно, что с ростом напряженности таких психологических защит, как замещение и компенсация, растет также уровень интернет-активности личности, что приводит к желанию проводить больше времени в интернет-пространстве, расширяя свою социальную деятельность в нем.

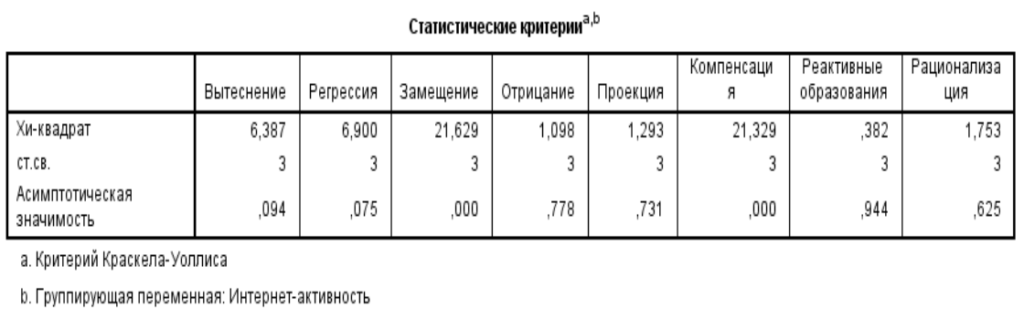

Для обоснования существования различий между группами респондентов с различной напряженностью психологических защит по уровню их интернет-активности был использован Н-критерий Крускалла-Уоллиса (рис. 2).

Как видно из рисунка 2, между группами респондентов с различными уровнями интернет-активности существуют достоверные различия в проявлении напряженности таких психологических защит, как замещение (χ2эмп = 21,629, ρ < 0,005) и компенсация (χ2эмп = 21,329, ρ < 0,005).

Данное явление было также подтверждено в ходе контент-анализа отчетов респондентов, которые отмечали:

«Бывает я подолгу залипаю в Интернете. Вот на учебе перенервничаю, хочется порой высказать одногруппникам все, что ты о них думаешь, но нельзя же. Вот и приходится в Интернете залипать. Я там играю сетевые RPG, можно и от души повоевать, и на словах не сдерживаться»,

«Мне говорят, что я неудачник, потому что не могу найти нормальную работу после универа. Но меня это особо не трогает. Работы меняются, а вот первые места в турнирной таблице одной интернет-игры, в которой я провожу много времени, – это реально достижение!»,

«Когда я подрабатывала, раздавая листовки, меня часто злила начальница, которая давала слишком высокие планки по раздаче, а оплату платила минимальную. Сделать я ничего не могла, поэтому моим спасением стали игры, в которых можно было выпустить пар и невысказанные эмоции»,

«У меня был сложный период, когда я рассталась с молодым человеком. И я часто играла в Симс. У меня там была другая жизнь, которая давала пусть и небольшую, но все же отдушину и помогла справиться с расставанием».

Заключение

Психологические защиты – это механизм, направленный на регуляцию поведения личности в психотравмирующих ситуациях, когда возникает состояние, при котором актуализируются потребности личности при отсутствии внутренних или внешних ресурсов для их удовлетворения.

Защитные механизмы личности направлены на предупреждение формирования психических расстройств в случае конфликтов между сознательной и бессознательной компонентами психики, а также сглаживание противоречий между аффективно окрашенными аттитьюдами и социальными установками.

Функционирование психологических защит проявляется в форме специфичных способов восприятия, обработки и усвоения информации, которые способствуют сохранению человеком константности восприятия своего образа «Я», искажая, отторгая или переоценивая происходящие психотравмирующие события.

Необходимо также отметить, что защитные механизмы могут быть расценены как позитивное явление, так как они изолируют личность от негативных аффективных переживаний и психотравмирующей ситуации, нивелируют силу тревоги и сохраняют целостность образа «Я».

С другой стороны, они не являются конструктивной реакцией на проблемную ситуацию и зачастую не способствуют ее эффективному решению. При этом по мере эскалации негативного фактора, вызывающего переживания, качество функционирования психологических защит может снижаться, что вызывает у личности стресс и возможность срыва.

В ходе исследования было определено, что защитные механизмы личности проявляются не только в реальном, но и в виртуальном пространстве сети Интернет. Выявлено, что с ростом напряженности таких психологических защит, как замещение и компенсация, растет также уровень интернет-активности личности, что приводит к желанию проводить больше времени в интернет-пространстве, расширяя свою социальную деятельность в нем.

Библиография

- Давыдова О.И., Майер А.А. Адаптационные группы в ДОУ. М.: Сфера, 2006. 128 с.

- Жичкина А.Е. Взаимосвязь идентичности и поведения в Интернете пользователей юношеского возраста: дис. … канд. психол. наук. М., 2001. 199 с.

- Карвасарский Б.Д. Психотерапия. СПб.: Питер, 2012. 672 с.

- Лучинкина А.И. Психологические закономерности социализации личности в виртуальном пространстве. Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2018. 418 с.

- Мальцева Т.В. Внутриличностные конфликты и пути их преодоления. М., 2012. 61 с.

- Налчаджян А.А. Психологические защитные механизмы // Самосознание и защитные механизмы личности. Самара: БАХРАХ-М, 2010. С. 395-482.

- Романова Е.С. Психологические защиты современной молодежи с разным уровнем религиозности // Психология, социология и педагогика: электронный журнал. 2015. № 11.

- Сунгурова Н.Л. Вариативность виртуальной самопрезентации личности студентов участников сетевого учебного взаимодействия // Актуальные проблемы психологического знания. 2012. № 3(24). С. 27-36.

- Чистяков А.В. Социализация личности в обществе интернет-коммуникаций: дис. …. д-ра социол. наук. Ростов н/Д, 2006. 278 с.

Об авторе

Руслан Ильвисович Зекерьяев — преподаватель кафедры психологии, Крымский инженерно-педагогический университет, Симферополь, Российская Федерация.

Смотрите также:

- Белозеров С.А. Виртуальные миры: анализ содержания психологических эффектов аватар-опосредованной деятельности

- Бизюкова М.С. Трансформация современной личности в условиях виртуальной реальности социальных сетей

- Иванова Д.И. Аутентичность личности интернет-пользователя в процессе интернет-социализации

- Лучинкина А.И. Модель интернет-социализации личности