Рост популярности интернета, возникновение в нем новых видов деятельности и форм взаимодействия свидетельствуют о том, что интернет-пространство стало новой средой социализации личности.

Интернет-социализация – это процесс расширения социального опыта пользователя при вхождении в социокультурную среду Интернета, который является частью процесса социализации личности в целом.

Социализационные воздействия на личность со стороны интернет-среды в соотношении с влияниями других институтов социализации могут быть сбалансированными, что способствует формированию новых форм взаимодействия субъектов в среде интернета, а также отсутствующими или доминирующими, что может привести к отклонениям в становлении личности пользователей.

Процесс интернет-социализации имеет свои составляющие, структуру и разворачивается по этапам, которым соответствуют определенные уровни реализации составляющих. Также рассматривать интернет-социализацию для каждого возраста необходимо по-разному.

Психологические особенности интернет-социализации влияют на расширение социального опыта личности пользователей и направляют процесс их социализации в интернет-среде по нормативным или девиантным направлениям, что возможно на каждом этапе.

Обобщая все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что интернет, как наиболее активно развивающийся современный сектор, представляет собой специфическое средство социализации и имеет уникальный социально-психологический и педагогический потенциал, характеризующийся такими особенностями, как доступность, мобильность и оперативность, относительная безопасность и анонимность, свобода самовыражения.

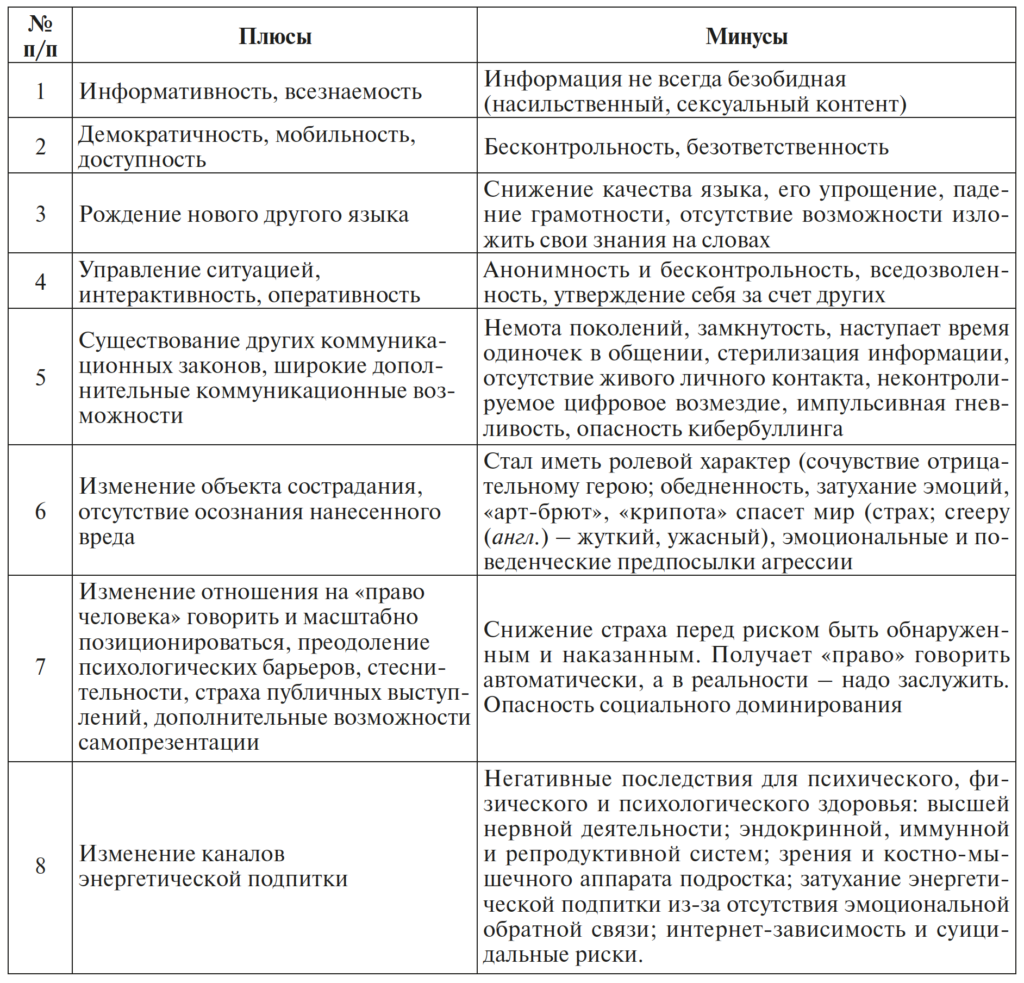

При этом интернет может активно влиять как на позитивные, так и негативные процессы в социализации. Основные характеристики интернета приведены в таблице.

Таблица – Основные характеристики интернет-пространства

Таким образом, интернет-пространство, с одной стороны, приводит к расширению контактов, возможностей обмена социокультурными ценностями, порождению и реализации новых форм символического опыта, развитию процессов воображения, интенсификации изучения различных явлений (например, роста растений, состава солнечного света или воды) и ряду других позитивных эффектов.

С другой стороны, к сожалению, он может привести к «зависимости», способствуя сужению интересов, уходу от реальности, снижению эмпатии, поглощенности компьютерными играми, социальной изоляции, ослаблению эмоциональных реакций и другим негативным эффектам.

В связи с развитием интернета и его контента в настоящее время активно обсуждается проблема семейных ресурсов (М. Гридчин, С. Ениколопов, Э. Игнатьева, Л. Кан, Ю. Кузнецова, С. Недбаева, Л. Рош, Е. Топилина, Н. Чудова, Д. Шумков Я. Шатлен и др.).

Массовое проникновение интернета в современное общество повлияло на семью и ее типы. В зависимости от степени проникновения технологий коммуникации выделяют:

- традиционные семьи – низкий уровень использования интернета, диктуемый исключительно потребностью взаимодействия в рамках образовательных учреждений;

- средние семьи – средний уровень использования интернета, когда потребность в коммуникации с образовательными учреждениями подкреплена наличием разнообразных девайсов в домашней среде, и они периодически используются для развлечений;

- мультимедийные семьи – высокий уровень использования интернета, когда в семье представлен широкий спектр устройств, а культура регулярного потребления интернета зависит не от образовательных учреждений, а от родителей.

Само по себе влияние интернета на семью нельзя охарактеризовать «хорошим» или «плохим». Его влияние зависит от адекватности использования, рамок и времени, затрачиваемого в семье на общение по другим каналам.

Как отмечают многие ученые (Н. Головин, А. Инджиголян, И. Кравчук, Д.Н. Недбаев, С.В. Недбаева и др.) интернет стал одним из каналов социализации молодежи, и под его влиянием меняется характер межличностных взаимоотношений, привычные каналы получения информации, структура досуга, происходят изменения в ценностных ориентациях, появляются новые практики и стратегии поведения.

Многие исследователи выделяют факторы положительного и отрицательного влияния информационных технологий на семью. Среди положительного воздействия информационных технологий на семью выделяют:

- содействие дистанционной коммуникации с близкими и друзьями;

- снижение отчужденности с географически разделенными членами семьи;

- улучшение взаимного понимания благодаря сообщениям в форме фото и видео;

- организация совместного досуга и развлечений членов семьи;

- широкий и быстрый доступ к знаниям, экономия времени;

- помощь в умственном развитии;

- возможность поиска адекватных форм контроля за местонахождением детей;

- контролируемость со стороны родителей доступа к используемым ресурсам;

- оптимизация времени и использования денежных средств;

- консолидация общества в целом;

- профилактика разрыва в социальных отношениях поколений.

К факторам отрицательного влияния информационных технологий на семью относят:

- изменение модели общения (сокращение времени общения в семье наносит ущерб семье как основе социального устройства);

- цифровая зависимость, ведущая к ухудшению здоровья, трансформации характера, замкнутости и отчужденности;

- эмоциональная обесцененность коммуникации из-за виртуализации контакта через мессенджеры;

- возрастание рисков, связанных с социализацией детей (издевательства, кража личных данных, вторжение в частную жизнь и т.д.);

- нежелательные навязанные знакомства.

Проблема двойственного влияния интернета в настоящее время является одной из значимых. Учеными и практиками должны быть продуманы пути нейтрализации негативного воздействия. Для этого прежде всего необходимо решить проблему управления контентом.

Особая роль в этом процессе должна отводиться семье (родителям, братьям, сестрам, старшему поколению) и школе (учителям, близким друзьям), помогающим правильно сориентироваться в информационных потоках.

Управление семейным контентом должно:

- носить системный характер с пониманием ответственности за развитие, воспитание и процесс социализации ребенка в целом;

- опираться на культуру поддержания «традиционного значения семьи» и создание психологического климата в семье, противостоящего «уходу в виртуал»;

- демонстрировать правильные модели потребления родителями, которые должны иметь знания и навыки работы в информационной среде, основы программирования для систематического контроля и блокировки опасных ресурсов;

- обезопасить и защитить молодежь от провокационных депрессивных и суицидальных контентов (например, «синий кит»);

- управлять экранным временем подростков. Для этого необходимо с детства формировать здоровые привычки, обговорить правила использования, установить ограничения для всех типов экранных устройств, время (за час до сна) и место их использования, использовать только качественные и знакомые для родителей медиа и др.;

- способствовать созданию и развитию новых условий развития личности, а также интернет-культуры;

- способствовать повышению психологической грамотности детей в управлении реальным и сетевым временем;

- соблюдать основные правила в общении со взрослеющими детьми.

Следует отметить, что проблема управления семейным контентом – самая распространенная и чаще всего приводит к конфликтам. Для предупреждения их возникновения и развития родителям следует придерживаться следующих рекомендаций:

- Необходимо позволить подростку принимать решения и проявлять самостоятельность. Советоваться с ним и обсуждать семейные проблемы как с равным и не закрываться фразой: «Ты ничего не понимаешь во взрослой жизни».

- Найти заранее для ребенка авторитетного человека, который бы мог в нужный момент дать совет. Хорошо, если это тренер или же кто-то из родственников, иначе эту нишу займут уличные или виртуальные советники.

- Организовать досуг подростка. Чем меньше у него свободного времени, тем лучше. В идеале нужно практиковать и совместное времяпрепровождение. Ограничить по максимуму время проведения в социальных сетях. Важно, чтобы у подростка была постоянная альтернатива – дружеское общение с родителями, спорт, чтение литературы, кружки и т.д.

- Знать и понимать, что социальные сети – это прежде всего вид обучения, развлечения и виртуального общения, а не часть жизни.

От недостатка внимания со стороны близких и окружающих многие подростки погружаются в «виртуальную жизнь».

Необходимо знать, в какие сообщества вступает подросток. Также можно установить правила, которые удовлетворят обе стороны, например: назначить время онлайн-присутствия и установить нормы на загрузку тех или иных файлов, фильмов и программ; контролировать детей онлайн; зарегистрироваться в социальной сети и установить контакт с ребенком; время от времени просматривать страничку на предмет появления там опасных сообщений; наконец, воспользоваться разработанными психологами памятками для родителей «Как защитить детей от опасностей виртуального мира».

Литература

- Беляева Н.И. Влияние стиля семейного воспитания на формирование личности ребенка // IN SITU. 2016. № 4. С. 95–98.

- Дубровина И.В., Андреева А.Д., Данилова Е.Е., Вохмянина Т.В. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 98 с.

- Жигалин С.С. Формирование адекватных родительских позиций в семьях подростков. – М.: Lambert Academic Publishing, 2017. – 244 c.

- Котова И.Б., Гусейнов Р.Д., Гусейнова И.С. Личность: ресурсы развития: учебное пособие. – Ростов н/Д.: ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2017. – 264 с.

- Краковский А.П. О подростках. – М.: Педагогика, 2019. – 272 c.

- Недбаева С.В., Недбаев Д.Н. Интернет как семейный ресурс развития личности // Семья и личность: проблемы взаимодействия. Научный журнал. 2018. № 12. С. 76–82.

- Подросток и семья. – М.: Бахрах-М, 2019. – 656 c.

- Тренинг развития жизненных целей. Программа психологического содействия социальной адаптации. – М.: Речь, 2015. – 224 c.

Об авторах

- Светлана Викторовна Недбаева — доктор психологических наук, профессор, проректор по учебно-методической и научной работе, Армавирский социально-психологический институт, Армавир, Россия.

- Варвара Васильевна Ткаченко — преподаватель кафедры прикладной психологии, Армавирский социально-психологический институт, Армавир, Россия.

Смотрите также:

- Айсина Р.М., Нестерова А.А. Киберсоциализация молодежи в информационно-коммуникационном пространстве современного мира: эффекты и риски

- Аянян А.Н., Марцинковская Т.Д. Социализация подростков в информационном пространстве

- Воинова О.И., Плешаков В.А. Личность и киберсоциум: становление киберсоциальности и классификация людей по степени интегрированности в киберсоциум

- Солодников В.В., Зайцева А.С. Использование социальных сетей и социализация российских подростков