Введение

Используют ли учащиеся во время занятий телефоны в личных целях? Как на это использование повлияли изменения, внесенные в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»? Связан ли киберлафинг с другими видами интернет-девиаций?

Это важные вопросы для современной системы образования, активно развивающей цифровую образовательную и воспитательную среду. Ответы на них позволят правильно оценивать потенциал и риски, которые влечет за собой внедрение цифровых коммуникативных технологий в жизнь человека.

Современный мир трудно представить без информационных технологий, которые уже пронизывают жизнь каждого поколения, особенно детей и молодежи [Сиврикова, 2023; Saritepeci, 2020]. Свою нишу технологии заняли и в образовательном пространстве. Однако возникает вопрос о том, для чего и как обучающиеся их используют.

Исследования показали, что использование гаджетов может быть связано с риском формирования девиаций [98], связанных с использованием виртуального пространства: киберлафинг и кибербуллинг.

В настоящее время описана структура каждого из них [Новикова, 2021; Сиврикова, 2023а]. Получены данные из разных стран о распространенности киберлафинга [Сиврикова, 2023; 26] и кибербуллинга [Вussua, 2023; Escario, 2022] в разных возрастных группах. Однако до сих пор не поднимался вопрос о том, существует ли между этими формами девиаций взаимосвязь.

В этой статье мы обсудим распространенность киберлафинга и кибербуллинга среди российских школьников и студентов в условиях внесения изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»1.

Последние приводят к тому, что киберлафинг как форма девиантного поведения меняет свой статус, т.к. теперь может быть отнесена к делинквентному поведению. Также мы проанализируем взаимосвязи между структурой киберлафинга и кибербуллинга, что имеет как теоретическое, так и практическое значение.

Напомним, что киберлафинг представляет собой использование цифровых устройств во время работы/учебы для решения не связанных с данной работой/учебой задач. Он имеет многообразные формы проявления.

Например, в зависимости от сферы, в которой он реализуется, выделяют бизнес-киберлафинг, академический киберлафинг и фаббинг [Лукичева, 2023]. Первый представляет собой поведение человека на рабочем месте, второй – на учебных занятиях с преподавателем, третий – в межличностных отношениях. Распространение академического киберлафинга связано с цифровизацией образования [Reizer, 2022].

Австралийский исследователь S. Nawaz подчеркивает, что в современных реалиях важно дифференцировать эффективное, неэффективное и проблемное использование смартфонов [Nawaz, 2023]. На наш взгляд, подобная дифференциация в контексте изучения киберлафинга отражается в дискуссии о том, является ли киберлафинг формой девиантного или проактивного поведения [Сиврикова, 2020].

Рассматривая киберлафинг как форму девиантного поведения, исследователи говорят о нем как о поведении, в основе которого лежит зависимость от телефона или киберзависимость (проблемное использование смартфона в терминологии S. Nawaz [Nawaz, 2023]).

Кроме того, есть веские основания рассматривать киберлафинг как форму делинквентного поведения (неэффективное использование смартфона в терминологии S. Nawaz [Nawaz, 2023]).

Ряд ученых рассматривают киберлафинг как защитную реакцию в ситуации стресса [Lizarte Simón, 2024] или «несправедливости» по отношению к себе [Tsai Hung-Yu. Do, 2023].

Важным аспектом изучения киберлафинга являются знания о его структуре [Сиврикова, 2024], представляющей собой перечень видов поведения, выделяемых на основе содержания действий пользователя в Сети.

Двухфакторная модель киберлафинга (V.K.G. Lim) включает следующие виды поведения: сёрфинг в Интернете и использование электронной почты. Трехфакторную модель видов киберлафинга предложили M.H. Baturay и S. Toker. Они разделяют киберлафинг, связанный с личными делами, изучением новостей и социализацией.

Четыре вида киберлафингового поведения рассматриваются в модели, предложенной S. Yasar: индивидуальный, социальный, поисковый, новостной. Турецкие исследователи предложили пятифакторную модель киберлафинга: взаимодействие, покупки, присутствие в Сети, использование онлайн-контента и игры [Сиврикова, 2024].

Использование виртуального пространства связано не только с риском формирования зависимого поведения, но и девиаций, связанных с агрессией. В последнее время отмечается рост буллинга в киберпространстве – кибербуллинга [Путинцева, 2020].

Данным термином обозначается умышленное действие или совокупность действий, направленных на психологическое подавление жертвы, причинение ей нравственных страданий, осуществляемых посредством электронных средств связи [Солдатова, 2022].

К традиционным критериям, по которым ситуацию относят к буллингу (преднамеренность, повторяемость, дисбаланс сил), в случае кибербуллинга добавляется еще один критерий – публичность. Поэтому мы рассматриваем кибербуллинг как феномен группового действия, т.е. явление, которое возникает и развивается в группе.

От конфликта кибербуллинг отличает регулярность насилия в отношении одного лица со стороны группы, которая имеет свою собственную историю и динамику развития [Приходько, 2022]. Исследователи отмечают, что жертвой кибербуллинга может являться не один человек, а несколько.

Важным является вопрос о ролевой структуре кибербуллинга. Самая простая модель ролевой структуры кибербуллинга предполагает наличие в ситуации травли жертвы, агрессора и свидетелей [Новикова, 2021; Приходько, 2022].

Наиболее сложная модель ролевой структуры кибербуллинга включает в себя следующие роли: жертва, агрессор, защитники жертвы, помощники агрессора и пассивные наблюдатели [Сиврикова, 2024].

Один и тот же человек в разные временные периоды может выступать в разных ролях. В одной ситуации может быть агрессором, в другой – жертвой или помощником агрессора. Г.У. Солдатова в подтверждение этой идеи показала, что личностные профили жертв и агрессоров кибербуллинга имеют общие черты [Солдатова, 2022].

Применяя модель проблемного использования информационных технологий «ситуация – организм – поведение – последствия» (СОПД), предложенную исследователями из ОАЭ [Jabeen, 2023], можно выстроить следующую цепочку: если учащемуся во время занятия становится скучно, то у него актуализируются соответствующие потребности (в самореализации, общении, развлечении и т.д.), которые в современном мире можно удовлетворить с помощью телефона. Поэтому он начинает использовать смартфон во время урока для общения в Сети или поиска интересной информации (киберлафинг). Это порождает риск перегрузки (информационной и/или коммуникационной). На ее фоне формируются деструктивные формы поведения, примером которых является кибербуллинг. Поэтому можно предположить, что между кибербуллингом и киберлафингом существует взаимосвязь.

Таким образом, вопросы киберлафинга и кибербуллинга находятся в фокусе интересов ученых всего мира. Однако до сих пор не изучался вопрос о том, существует ли между ними связь. Поэтому нами были сформулированы следующие гипотезы исследования:

- Уровень киберлафинга зависит от пола, уровня обучения и запрета на использование телефонов в образовательном учреждении.

- Вовлеченность в кибербуллинг зависит от пола и уровня обучения.

- Между вовлеченностью в кибербуллинг и уровнем киберлафинга существует взаимосвязь.

Организация и методы исследования

Выборка исследования. Исследование проводилось на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ, г. Челябинск). Всего было опрошено 344 человека.

Возраст респондентов варьировался от 14 до 22 лет. 128 человек из числа опрошенных были школьниками в возрасте 14-18 лет (учащиеся общеобразовательных школ г. Челябинска – 7-11 классы). Из них 48% мужского пола и 52% женского. 216 человек являлись студентами в возрасте 17-22 лет (ЮУрГГПУ – 1-4 курсы). Из них 43% мужского пола и 57% женского пола.

База данных, на основе которой проводилось исследование, зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2024625767) [Сиврикова].

Методы исследования

Применялись следующие методы сбора данных: шкала киберлафинга (адаптация Н.В. Сивриковой [Сиврикова, 2023]); опросник школьного буллинга М.А. Новиковой и др. [Новикова, 2021] (в исследовании использовалась только шкала кибербуллинга).

Авторы методик не приводят нормативные значения по ним, анализируя только частоту встречаемости тех или иных ответов на вопросы методик, объясняя это тем, что представление вовлеченности респондентов в травлю в виде процентных долей позволяет сравнивать результаты различных исследований, поскольку совпадает с формой описания данной категории в литературе [Новикова, 2021]. Полные тексты методик представлены в работах авторов [Новикова, 2021; Сиврикова, 2023].

Дополнительно в текст опросника были включены вопросы о поле, возрасте и уровне обучения респондентов. Исследование проходило в онлайн-формате.

Было собрано 368 заполненных анкет, из которых 344 оказались валидными и были использованы в дальнейшей работе. 24 анкеты были исключены из анализа, т.к. в них респонденты ответили не на все поставленные вопросы.

В связи с вступлением в действие с января 2024 года новых поправок в закон об образовании в рамках опроса участникам задавался вопрос: существует ли в вашей/вашем школе/университете правило о том, что телефонами нельзя пользоваться во время учебных занятий?

С целью корректного подбора методов математического анализа данных были оценены параметры распределения исследуемых признаков в выборочной совокупности. В табл. 1 приведены значения по всей выборке.

Таблица 1. Статистические характеристики распределения исследуемых признаков в эмпирической выборке2

| роль жертвы | 0,43 | 0,0001 | 1,15 | 0,38 | 3,6 | 15,7 |

| роль агрессора | 0,43 | 0,0001 | 1,13 | 0,33 | 3,4 | 13,8 |

| роль свидетеля | 0,43 | 0,0001 | 1,15 | 0,31 | 2,4 | 5,3 |

Характеристики эмпирического распределения исследуемых переменных по всей выборке отличаются от характеристик нормального распределения (в частности, значения асимметрии и эксцесса выходят за рамки диапазона от -1 до 1, а вероятность ошибки первого рода по Колмогорову-Смирнову составляет р<0,001). Подобная картина сохраняется и при анализе подгрупп студентов и школьников.

Поэтому для выявления взаимосвязей между исследуемыми переменными использовались непараметрические методы: корреляционный анализ по Спирмену и Н-критерий Краскела-Уоллиса, точный критерий Фишера. Также в ходе исследования мы использовали CHAID-анализ. Вычисления проводились в программе IBM SPSS Statistics 23.

Результаты исследования

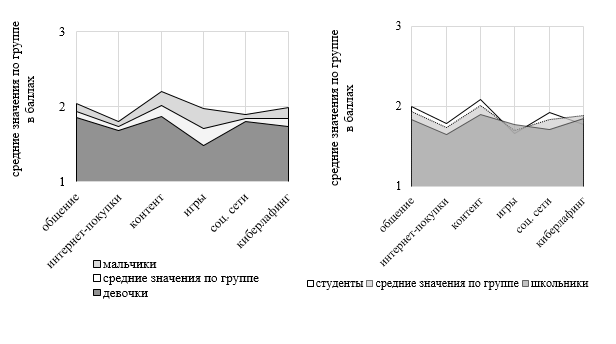

Результаты опроса показали, что в исследуемой выборке уровень киберлафинга достаточно низкий (рис. 1).

Согласно средним значениям по группе к киберлафингу участники исследования прибегают редко (M=2). При этом структура киберлафинга имеет свои особенности в зависимости от пола и уровня обучения, а уровень киберлафинга – от наличия в образовательном учреждении запрета на использование телефона.

В частности, в структуре киберлафинга у участников исследования женского пола во время учебных занятий игровой киберлафинг является самым редким, а к самым частым формам киберлафинга относятся общение, использование контента и социальных сетей.

В структуре киберлафинга у мальчиков доминирует использование на учебных занятиях интернет-контента и общение. Менее выраженными формами киберлафинга у мальчиков являются интернет-покупки. Различия обнаружены в уровне киберлафинга у мальчиков и девочек (Н=5,82; р=0,016).

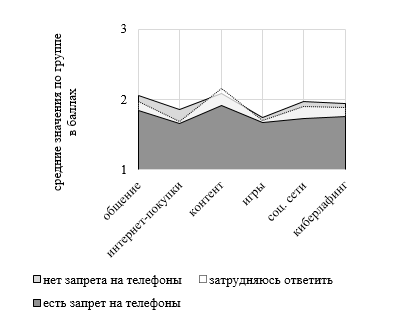

У студентов преобладающими являются такие виды киберлафинга, как общение, использование контента и социальных сетей. Реже всего среди них встречается игровой киберлафинг. У школьников к наиболее часто встречающимся видам киберлафинга относятся общение и использование интернет-контента. Менее всего на уроках они склонны использовать социальные сети и играть. Согласно Н-критерию между школьниками и студентами существуют различия в уровне киберлафинга (Н=9,36; р=0,002).

В данном исследовании школьникам и студентам задавался вопрос о том, существует ли запрет на использование гаджетов на занятиях в их учебных заведениях (рис. 2).

89% школьников учатся в условиях запрета использования смартфонов на уроках. Среди студентов доля таких учащихся составила 23,6%. Нет подобного запрета у 53,7% студентов, принимавших участие в исследовании, и 4,7% школьников, принимавших участие в исследовании.

Оказалось, что 48% респондентов проходят обучение в образовательных организациях, где действует запрет на использование телефона во время учебных занятий, а 35,4% учатся без подобного запрета. 16,6% респондентов затрудняются дать ответ на данный вопрос.

Учащиеся, которые знают о запрете на использование телефонов во время учебных занятий, ожидаемо реже это делают, чем учащиеся, которые о таком запрете не знают или сомневаются в его наличии (Н=10,16; р=0,006). Однако, как показали результаты исследования, независимо от наличия/отсутствия запретительных мер и школьники, и студенты используют телефоны в личных целях на учебных занятиях (рис. 1).

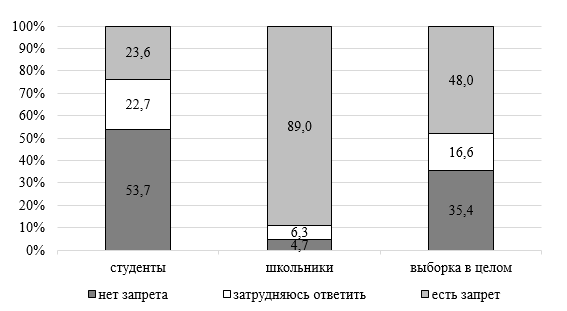

Полученные данные указывают на то, что пол, уровень обучения и запрет на использование телефонов в образовательном учреждении влияют на уровень киберлафинга. Поэтому мы использовали CHAID-анализ для изучения влияния этих факторов на уровень академического киберлафинга (рис. 3).

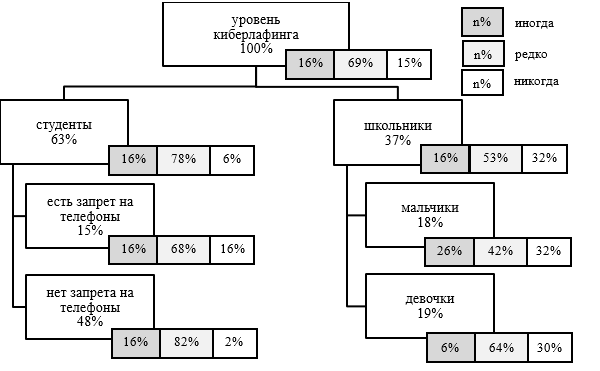

На уровень киберлафинга в первую очередь оказывает влияние ступень образования. Доля школьников, которые никогда не используют телефон на уроке, выше среди школьников (32%), чем среди студентов (6%). Различия достоверны при р≤0,0001 (χ2эмп=42,48; ст.св.=2).

Для школьников фактором второго порядка, влияющим на уровень киберлафинга, оказался пол: среди мальчиков доля, использующих телефон на учебных занятиях в личных целях, оказалась выше (26%), чем среди девочек (6%). Различия достоверны при р≤0,01 (χ2эмп=10,85; ст.св.=2).

Для студентов фактором второго порядка, влияющим на уровень киберлафинга, оказался запрет на использование телефона в учебном заведении: среди студентов, для которых такого запрета нет, доля учащихся, не использующих смартфон на занятии в личных целях, оказалась самой маленькой (по сравнению с другими сегментами выборки) – 2%. Среди студентов, которые знают о запрете на использование телефона на учебных занятиях, доля аналогичных лиц составила 16% (χ2эмп=42,48; ст.св.=2; р≤0,01).

В табл. 2 представлены результаты анализа вовлеченности учащихся в кибербуллинг. Поскольку предварительный анализ данных с помощью точного критерия Фишера позволил опровергнуть гипотезу о различиях в распределении среди студентов и школьников людей, вовлеченных в кибербуллинг, в роли жертвы (Фи=0,092; р=0,223), агрессора (Фи=1,19; р=0,552) или свидетеля (Фи=3,44; р=0,18), в таблице представлены данные по всей выборке.

Таблица 2. Вовлеченность учащихся в кибербуллинг

| Показатели вовлеченности | Ни разу за месяц | 1-2 раза за месяц | 3 и более раз за месяц | |

| роль жертвы | Кол-во человек | 268 | 68 | 8 |

| % | 77,9 | 19,8 | 2,3 | |

| роль агрессора | Кол-во человек | 266 | 71 | 7 |

| % | 77,3 | 20,6 | 2,0 | |

| роль свидетеля | Кол-во человек | 256 | 86 | 2 |

| % | 74,4 | 25,0 | 0,6 | |

Подавляющее большинство (порядка 75%) опрошенных оказались не вовлечены в кибербуллинг. Около 20% сталкиваются с данным явлением лично 1-2 раза в месяц. Около 2% учащихся сталкиваются с кибербуллингом более 3-х раз в месяц в роли жертвы и/или агрессора. Девочки реже, чем мальчики, становятся свидетелями кибербуллинга (U=12888; р=0,013).

В ходе исследования различия в структуре кибербуллинга у школьников и студентов обнаружены не были.

Следует отметить, что в исследуемой выборке оказалось очень мало людей, которые бы были вовлечены в кибербуллинг только в одной роли. Так, количество жертв, которые не были бы свидетелями кибербуллинга и кибербуллерами ни разу за последний месяц, оказалось всего 28 (8,8%) человек.

Число «чистых» агрессоров оказалось еще меньше – 12 человек (3,8%). Все остальные участники исследования, которые были вовлечены в кибербуллинг за последний месяц 1 раз или более, выступали в этих ситуациях в разных ролях.

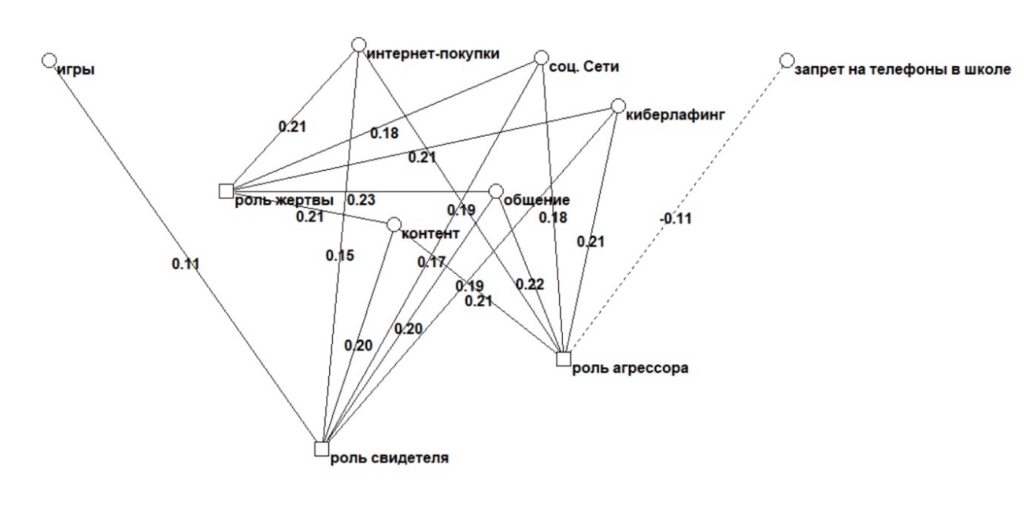

Корреляционный анализ данных показал, что уровень киберлафинга коррелирует с вовлеченностью в кибербуллинг в любой роли. Прямые связи обнаружились между всеми формами киберлафинга, рассматриваемыми в исследовании, и вовлеченностью в кибербуллинг в различных ролях (рис. 4).

Исключение составил игровой киберлафинг, который оказался связан только с вовлеченностью в кибербуллинг в роли свидетеля (rs=0,11; р=0,05). Запрет на использование телефона в образовательном учреждении коррелирует с вовлеченностью в кибербуллинг в роли агрессора (rs=-0,11; р=0,05). Причем эта связь носит обратный характер.

Между уровнем киберлафинга и вовлеченностью в кибербуллинг в роли жертвы (rs=0,207; р=0,0002), в роли агрессора (rs=0,206; р=0,0002) и в роли свидетеля (rs=0,187; р=0,001) существуют слабые прямые корреляции. Следует отметить, что все обнаруженные связи оказались слабыми (0<rs<0,3).

Обсуждение результатов

Важным аспектом изучения девиантного поведения является анализ его распространения в обществе. Результаты текущего исследования показали, что в России уровень распространения киберлафинга остается низким (М=2 по сравнению, например, с М=3,8 – у студентов в Израиле [26]).

Однако, учитывая изменения, внесенные в закон об образовании в декабре 2023 года, можно было предполагать, что подобное явление в школе будет исключено. Вместе с тем это оказалось не так. Н

есмотря на существующие запреты, школьники пользуются телефонами во время уроков. Вместе с тем вводимые запреты оказывают влияние на уровень академического киберлафинга, не сводя его при этом к минимуму.

В частности, если учащиеся знают о наличии в образовательном учреждении запрета на использование телефона во время учебных занятий, то они будут использовать его реже. Результаты подтверждают обнаруженные ранее различия в уровне киберлафинга между учащимися разного пола и уровня образования [Солдатова, 2022].

Важным дополнением к уже имеющимся данным оказался установленный в ходе исследования факт, что уровень киберлафинга у студентов прежде всего зависит от наличия запрета на использование телефонов в учебном заведении, а у школьников – от их пола.

В структуре киберлафинга у учащихся преобладающими являются такие формы, как потребление интернет-контента (М=2,0), общение (М=1,9) и социальные сети (М=1,8). Реже всего среди них встречаются игровой киберлафинг (М=1,7) и интернет-покупки (М=1,7).

Психологическая интерпретация выявленных фактов об уровне киберлафинга среди учащихся подчеркивает значимость интернет-контента и общения как основных источников удовлетворения потребностей респондентов.

Относительно высокий индекс потребления интернет-контента (М=2,0) во время учебных занятий указывает на стремление участников исследования к отвлечению с помощью развлекательных ресурсов. Это свидетельствует о том, что обучающиеся активно ищут и потребляют разнообразный контент (видео, аудио, текст, мемы и т.д.), и подчеркивает их желание быть вовлеченными в современные тренды.

Общение и использование социальных сетей дополнительно акцентируют значимость социальных связей в жизни участников исследования. Социальные сети становятся пространством, где формируются идентичности, открываются возможности для обмена мнениями и поиска поддержки в сложных ситуациях.

Сравнительно низкие показатели игрового киберлафинга (М=1,7) и интернет-покупок (М=1,7) могут указывать на то, что учащиеся меньше ориентированы на индивидуальные развлечения и потребительские практики, предпочитая коллективные формы взаимодействия, которые способствуют укреплению социальных связей и развитию социокультурных навыков в цифровой среде.

Образование определяет навыки пользователя в онлайн-среде и его восприятие, что объясняет взаимосвязь его уровня с киберлафингом (р≤0,0001; χ2эмп=42,48; ст.св.=2). Можно говорить о том, что среди молодежи более развитые навыки интернет-коммуникаций (которые, предположительно, отличают студентов от школьников) приводят к их более интенсивному использованию.

С другой стороны, возможно, что большая свобода в использовании индивидуальных устройств для доступа в сеть Интернет, которая характерна для студентов, приводит к более частому отвлечению на интернет во время учебных занятий.

Обнаруженные различия в уровне киберлафинга у школьников разного пола (р≤0,01; χ2эмп=10,85; ст.св.=2) могут быть объяснены социальными и культурными стереотипами (девочки более подвержены социальному давлению, они более склонны следовать правилам и нормам; мальчики чаще нарушают школьные нормы и правила, более ориентированы на использование интернет-технологий), которые влияют на поведение в интернет-пространстве.

Для студентов значимым фактором, определяющим уровень киберлафинга, выступает запрет на использование телефонов в учебной среде (р≤0,01; χ2эмп=42,48; ст.св.=2). Возможно, это связано с тем, что в вузах гораздо меньше контроля за использованием во время занятий личных гаджетов. Поэтому, если преподаватели или вуз в целом вводит требование на отказ от использования гаджетов во время урока, это приводит к снижению уровня киберлафинга.

Исследование структуры кибербуллинга показало, что в роли жертвы в кибербуллинг вовлечены около 22% участников исследования, что в целом совпадает с данными по российским школьникам, представленными в 2018 году [Новикова, 2021], и школьникам/студентам из других стран [Вussua, 2023; Escario, 2022; Kim, 2024; Martínez-Monteagudo, 2023]. Это означает, что более чем каждый пятый человек подвергается онлайн-травле, унижениям и угрозам в интернете.

Полученные данные свидетельствуют о том, что проблема кибербуллинга довольно распространена и требует серьезного внимания и мер по предотвращению и борьбе с ней. Важно обращать внимание на защиту своей онлайн-безопасности и поддерживать тех, кто сталкивается с кибербуллингом.

Жертвы кибербуллинга могут столкнуться с серьезными психологическими последствиями. У них могут возникнуть эмоциональные проблемы: чувство изоляции, беспомощность, тревога, депрессия и низкая самооценка. Они могут избегать социальных ситуаций, иметь проблемы с концентрацией внимания и испытывать трудности в построении отношений.

Кибербуллинг может подорвать чувство собственного достоинства жертвы, заставив ее сомневаться в своей ценности и способностях. В некоторых случаях кибербуллинг может привести к физическим проблемам, таким как нарушения сна, головные боли и проблемы с пищеварением. Длительная систематическая травля в Сети может привести к попытке суицида.

Учитывая серьезные психологические последствия кибербуллинга, важно предпринимать шаги для его предотвращения. В качестве таких шагов можно предложить: просвещение о кибербуллинге и его последствиях, разработку стратегий профилактики кибербуллинга в школах и других учреждениях, поддержку жертв кибербуллинга, включая психологическую помощь.

Исследователи отмечают, что учащиеся склонны проявлять киберагрессию в наименьшей степени по сравнению с другими формами буллинга (социальный, физический, вербальный) [Новикова, 2021]. Однако данные о различиях, связанных с полом, в разных исследованиях отличаются.

Мы установили, что мальчики чаще становятся свидетелями кибербуллинга, чем девочки. А в исследовании коллег различия касались вовлеченности в кибербуллинг в роли агрессора. Эти противоречия могут быть связаны с разницей в выборках. Мы изучали школьников и студентов, коллеги – только школьников.

Кроме того, результаты ранее проведенных исследований кибербуллинга не позволяют однозначно оценить половые различия. Одни авторы говорят о том, что участие в кибербуллинге более характерно для мальчиков, другие говорят, что оно не зависит от пола [Marinoni, 2023].

Следует отметить, что в зарубежных исследованиях неоправданно мало внимания уделяется вовлеченности детей в кибербуллинг в роли свидетеля, хоть и признается, что кибербуллинг часто происходит в групповых ситуациях, и поэтому то, как молодые люди реагируют, когда они становятся свидетелями кибертравли, важно для процесса борьбы с этой проблемой [Pepler, 2021].

Несоответствия в разных исследованиях подчеркивают сложность понимания гендерных различий в кибербуллинге. Такие факторы, как возраст, культура и социальный контекст, могут влиять на эти различия.

Интерпретировать установленные нами различия можно с точки зрения особенностей гендерной социализации. Традиционно мальчики социализируются как более агрессивные и доминантные, что может объяснять их более высокую вероятность быть свидетелями кибербуллинга. Они могут быть более склонны к наблюдению за агрессивным поведением в интернете, поскольку это соответствует их гендерной роли.

Напротив, девочки социализируются как более сострадательные и заботливые, что может снижать их вероятность стать свидетелями кибербуллинга. Они не ищут в интернет-пространстве ситуаций, связанных с агрессией, и неосознанно их избегают.

С точки зрения различий социальных норм в отношении мальчиков и девочек можно предположить, что мальчики могут испытывать социальное давление со стороны сверстников, чтобы продемонстрировать мужественность. Это может приводить к тому, что, даже будучи свидетелями кибербуллинга, мальчики не стремятся его остановить. Девочки, с другой стороны, стремясь соответствовать нормам сочувствия и поддержки, будут стараться предотвратить кибербуллинг или сообщить о нем.

Обнаруженные в ходе исследования корреляции между отдельными компонентами ролевой структуры кибербуллинга и видами киберлафинга практически совпадают. Исключение составила только связь между вовлеченностью в кибербуллинг в роли свидетеля и игровым киберлафингом. Данный факт можно интерпретировать скорее как отсутствие связи между структурой кибербуллинга и отдельными видами киберлафинга.

Вместе с тем следует учитывать, что ролевая структура кибербуллинга предполагает переход от одной роли к другой. Т.е. один и тот же обучающийся в одной ситуации может быть агрессором, в другой – жертвой, а в третьей – свидетелем. При этом уровень его киберлафинга будет оставаться неизменным. Это могло оказать существенное влияние на полученный результат. Однако для того, чтобы выделить группу тех, кто является только кибербуллером или только жертвой, или только свидетелем, необходимо значительно увеличить выборку исследования.

В нашем исследовании количество жертв, которые не были бы свидетелями кибербуллинга и кибербуллерами, оказалось всего 28 (8,8%) человек. Число «чистых» агрессоров оказалось еще меньше – 12 человек (3,8%). Свидетелей кибербуллинга, которые бы не являлись одновременно ни агрессорами, ни жертвами в исследуемой выборке не оказалось вообще.

В дальнейшем мы планируем увеличить объем выборки, но это не гарантирует нам увеличение числа респондентов, выступающих в ситуации кибербуллинга в одной роли.

Связь между вовлеченностью в кибербуллинг в роли жертвы или свидетеля и использованием гаджетов во время учебных занятий для совершения покупок можно интерпретировать как попытку компенсировать негативные переживания через потребление товаров или услуг.

Связь между вовлеченностью в кибербуллинг в роли жертвы или свидетеля и онлайн-общением во время учебных занятий можно объяснить тем, что жертвы или свидетели кибербуллинга могут продолжать активно общаться в интернете (т.к. общение остается для них важным элементом социализации), но при этом выбирать менее опасные для себя платформы, такие как мессенджеры или форумы. Эти каналы позволяют им поддерживать связь с друзьями и получать поддержку без риска столкнуться с агрессивными комментариями или действиями.

Связь между вовлеченностью в кибербуллинг в роли жертвы или свидетеля и потреблением интернет-контента на учебных занятиях может отражать стремление жертв кибербуллинга отвлечься от негативных мыслей, «уйти» от неприятной реальности и переживаний.

Связь между вовлеченностью в кибербуллинг в роли свидетеля и уровнем игрового киберлафинга также может быть вариантом «ухода» от неприятной реальности.

Предлагаемые интерпретации основаны на предположениях о психологических реакциях людей на стрессовые ситуации, связанные с кибербуллингом. Важно отметить, что каждая ситуация индивидуальна, и конкретные причины использования гаджетов могут различаться у разных школьников и студентов.

Связь между вовлеченностью в кибербуллинг в роли агрессора и использованием гаджетов для покупок в Сети, а также потреблением интернет-контента во время занятий можно объяснить тем, что кибербуллеры в целом являются активными пользователями Сети. Социальные сети остаются важным каналом для проявления их агрессии, и, естественно, они будут общаться в Сети даже во время учебных занятий. Это объясняет связь вовлеченности в кибербуллинг в роли агрессора и использования на уроке гаджетов для общения в том числе и в социальных сетях.

В целом можно говорить, что все участники кибербуллинга являются пользователями интернета. Они используют его и во время учебных занятий для решения личных (не связанных с учебой) задач. Это вполне ожидаемо, если говорить о кибербуллинге как групповом явлении. Однако можно предположить, что киберлафинг для разных участников кибербуллинга может выполнять разные функции.

В исследовании была обнаружена слабая корреляция между академическим киберлафингом и кибербуллингом. Нам не удалось найти других исследований, которые бы рассматривали взаимосвязь кибербуллинга и киберлафинга. Поэтому на данном этапе не представляется возможным сравнение полученных нами результатов с уже имеющимися. Однако полученные нами данные согласуются с тем, что бесконтрольное медиапотребление в подростковом возрасте приводит к росту агрессии [Сиврикова, 2024].

Также полученные данные отчасти подтверждают модель, предложенную Ф. Джабин, А. Тандон и др., согласно которой ситуация скуки на уроке могут приводить к поведенческому ответу в форме киберлафинга, который в свою очередь приводит к риску роста вовлеченности в кибербуллинг.

Следует отметить, что использование корреляционного анализа не позволяет говорить о причинно-следственных связях между изучаемыми явлениями. Поэтому данный вопрос (что именно является причиной, а что – следствием) требует дальнейшего изучения.

Возможно, слабая корреляция между киберлафингом и кибербуллингом обусловлена наличием третьей переменной, которая влияет на уровень киберлафинга и кибербуллинга. Это может быть, например, интернет-зависимость.

Использование гаджетов на уроке может быть проявлением интернет-зависимости (человек просто не может отказаться от смартфона, чувствует себя без него неполноценным). В то же время стремление быть в Сети постоянно (беспрерывно) повышает риски столкновения с кибербуллингом.

Возможно, что общим фактором, влияющим на кибербуллинг и киберлафинг, является время, которое человек проводит в Сети. Чем оно больше, тем и уровень деструктивного киберповедения будет выше.

Представленное исследование не позволяет ответить, какое из данных предположений будет верным или оба они ошибочны. Однако проверка этих гипотез может стать логическим продолжением данного исследования.

Заключение

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:

– у учащихся преобладающими являются такие формы киберлафинга как потребление интернет-контента (М=2,0), социальных сетей (М=1,8) и общение (М=1,9). Реже всего среди них встречается игровой киберлафинг (М=1,7) и интернет-покупки (М=1,7). На уровень киберлафинга в первую очередь оказывает влияние ступень образования (р≤0,0001; χ2эмп=42,48; ст.св.=2).

Для школьников фактором второго порядка, влияющим на уровень киберлафинга, является пол (р≤0,01; χ2эмп=10,85; ст.св.=2), а для студентов – запрет на использование телефонов в учебном заведении (р≤0,01; χ2эмп=42,48; ст.св.=2).

Гипотеза о том, что уровень киберлафинга зависит от пола, уровня обучения и запрета на использование телефонов в образовательном учреждении, подтвердилась;

– уровень вовлеченности участников исследования в кибербуллинг оказался низким (около 22%). При этом различия, связанные с полом, обнаружены только в отношении вовлеченности в кибербуллинг в роли свидетеля (U=12888; р=0,013).

Гипотеза о том, что вовлеченность в кибербуллинг зависит от пола, подтвердилась частично, а о том, что вовлеченность в кибербуллинг зависит от уровня обучения, не подтвердилась.

– структура кибербуллинга взаимосвязана со структурой киберлафинга. В частности, вовлеченность в кибербуллинг в роли жертвы связана с такими формами киберлафинга как интернет-покупки (r=0,21; р=0,05), посещение социальных сетей (r=0,18; р=0,05), общение в сети (r=0,19; р=0,05), потребление интернет-контента (r=0,21; р=0,05), вовлеченность в роли агрессора – посещение социальных сетей (r=0,18; р=0,05), общение в Сети (r=0,22; р=0,05), интернет-покупки (r=0,21; р=0,05), потребление интернет-контента (r=0,21; р=0,05); вовлеченность в роли свидетеля – посещение социальных сетей (r=0,19; р=0,05), общение в Сети (r=0,2; р=0,05), интернет-покупки (r=0,15; р=0,05), потребление интернет-контента (r=0,2; р=0,05).

Гипотеза о том, что между вовлеченностью в кибербуллинг и уровнем киберлафинга существует взаимосвязь, подтвердилась.

Поставленная цель исследования была достигнута: выявлены взаимосвязи киберлафинга и кибербуллинга. Представленная работа дополняет существующие данные о новых формах девиантного поведения, связанного с использованием виртуального пространства. В частности, о распространенности киберлафинга и кибербуллинга среди российских школьников и студентов.

Основываясь на теории кибербуллинга как феномена группового действия и представлениях, отраженных в модели использования социальных сетей СОПД, удалось объяснить обнаруженные связи киберлафинга и кибербуллинга.

Данные теоретические основания указывают на то, что в отношении киберлафинга и кибербуллинга, исходным стимулом может являться не только чувство одиночества/потребность в общении, но и скука/поиск развлечений. Этим можно объяснить наличие между ними связи.

Представленное исследование в силу использования перекрестных данных исключает возможность обнаружения причинно-следственных связей между явлениями. Об этом можно судить только исходя из теоретических концепций киберлафинга и кибербуллинга, которые имеют свои ограничения, в том числе и в методологии исследования.

Дополнительные ограничения связаны с использованием исключительно количественной стратегии сбора и анализа данных, которые усугубляются относительно небольшим объемом выборки.

Чтобы максимально снизить негативные эффекты, мы уделили особое внимание подбору корректных методов обработки данных.

Использование самоотчетных методов, особенно в отношении девиантного поведения, может быть искажено в результате действия фактора социальной желательности, что снижает достоверность текущего исследования.

Ограниченным в данном исследовании является и набор исследуемых факторов: образование, пол и запрет на использование смартфонов. В то же время следует понимать, что существуют другие потенциально значимые факторы, влияющие на исследуемые переменные, например, социально-экономический статус, психологическое состояние, контроль со стороны родителей и учителей.

Дальнейшие исследования проблемы следует посвятить изучению других возрастных и пространственных (город/село) контекстов и с другими показателями структур киберлафинга и кибербуллинга. В связи с этим будет полезно увеличить выборку и географию исследования.

Ценным будет использование качественных методов сбора данных об изучаемых явлениях с целью более глубоко проникновения и понимания природы изучаемых явлений.

Примером расширения числа переменных при организации дальнейших исследований может выступать включение в исследование поведения преподавателя как участника образовательной системы и как фактора, оказывающего влияние на поведение детей на учебных занятиях.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Мордовского государственного педагогического института в рамках научного проекта «Девиантное поведение в виртуальном пространстве: изучение взаимосвязи киберлафинга и кибербуллинга», заявка от 31.05.2024 № МК-40-2024

Литература

- Лукичева Е.А., Кононенко О.О., Сиврикова Н.В. Киберлафинг: понятие и виды // Материалы Международной научно-практической конференции: «Научно-методическое обеспечение проактивной подготовки будущего педагога к конструированию и развитию воспитательных систем». Челябинск: Изд-во ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2023. С. 123–127.

- Новикова М.А., Реан А.А., Коновалов И.А. Буллинг в российских школах: опыт диагностики распространенности, половозрастных особенностей и связи со школьным климатом // Вопросы образования. 2021. № 3. С. 62–90.

- Приходько А.А., Суворова И.Ю. Школьный буллинг: системность и противодействие // Современная зарубежная психология. 2022. Том 11. № 4. С. 136–144. DOI:10.17759/jmfp.2022110412

- Путинцева А.В. Развитие феномена кибербуллинга: анализ подходов к определению // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2020. № 3(89). С. 51–57.

- Сиврикова Н.В. Киберлафинг в академической среде: девиация или особенность нового поколения // Материалы Второй Международной научно-практической конференции «Профилактика девиантного поведения детей и молодежи: региональные модели и технологии» (г. Ялта). Ялта: ИТ «АРИАЛ», 2020. С. 498–503.

- Сиврикова Н.В., Пташко Т.Г. Девиантное поведение в современном мире: в фокусе внимания медиапотребление. Челябинск: Изд-во ЮУрГГПУ, 2024. 204 с.

- Сиврикова Н.В., Пташко Т.Г., Перебейнос А.Е. Смартфон на парте: исследование особенностей киберлафинга у школьников и студентов // Психологическая наука и образование. 2023. Т. 28. № 4. С. 52–62. DOI:10.17759/pse.2023280403

- Сиврикова Н.В., Пташко Т.Г., Перебейнос А.Е. Структура киберлафинга и кибербуллинга. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2024625767 Российская Федерация: № 2024625301: заявл. 14.11.2024: опубл. 05.12.2024; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет».

- Сиврикова Н.В., Ярославова Г.Ю., Харланова Е.М., Дядык Н.Г. Девиантное поведение в современном мире: в фокусе внимания буллинг. Челябинск: Изд-во ЮУрГГПУ, 2023. 177 с.

- Солдатова Г.У., Чигарькова С.В., Калинина К.Р. Психологические особенности участников ситуации кибербуллинга: анализ ролевого онлайн-поведения // Познание и переживание. 2022. Т. 3. № 1. С. 46-71. DOI:10.51217/cogexp_2022_03_01_03

- Вussua A., Pulina М., Sally-Ann Ashton S.-A., Mangiarulo М. Exploring the impact of cyberbullying and cyberstalking on victims’ behavioural changes in higher education during COVID-19 // A case study International Journal of Law, Crime and Justice. 2023. Vol. 75. Р. 100628. DOI:10.1016/j.ijlcj.2023.100628

- Escario J., Giménez-Nadal I., Wilkinson Anna V. Predictors of adolescent truancy: The importance of cyberbullying, peer behavior, and parenting style // Children and Youth Services Review. 2022. Vol. 143. Р. 106692. DOI:10.1016/j.childyouth.2022.106692

- Jabeen F., Tandon A., Azad N., Islam A.K.M.N., Pereira V. The dark side of social media platforms: A situation-organism-behaviour-consequence approach // Technological Forecasting and Social Change. 2023. Vol. 186. Part A. е-122104. DOI:10.1016/j.techfore.2022.122104

- Kim J.H., Song H.Y., Jung G.H. Relationship between positive parenting and cyberbullying perpetration among adolescents: role of self-esteem and smartphone addiction // Front. Psychol. 2024. № 14. Р. 1252424. DOI:10.3389/fpsyg.2023.1252424

- Lizarte Simón E.J., Khaled Gijón M., GalvánMalagón M.C., Gijón Puerta J. Challenge-obstacle stressors and cyberloafing among higher vocational education students: the moderating role of smartphone addiction and Maladaptive // Frontiers in Psychology. 2024. № 15. Р. 1358634. DOI:10.3389/fpsyg.2024.1358634

- Marinoni С., Zanetti М.А., Simona C.S., Sex С. Differences in cyberbullying behavior and victimization and perceived parental control before and during the COVID-19 pandemic // Social Sciences & Humanities Open. 2023. Vol. 8. Issue 1. Р. 100731 DOI:10.1016/j.ssaho.2023.100731

- Martínez-Monteagudo А., Martínez-Monteagudo М., Delgado В. School bullying and cyberbullying in academically gifted students: A systematic review // Aggression and Violent Behavior. 2023. Vol. 71. Р. 101842. DOI:10.1016/j.avb.2023.101842

- Nawaz S. Rethinking classifications and metrics for problematic smartphone use and dependence: Addressing the call for reassessment // Computers in Human Behavior Reports. 2023. Vol. 12. DOI:10.1016/j.chbr.2023.100327

- Pepler D., Mishna F., Doucet J., Lameiro M. Witnesses in cyberbullying: Roles and dilemmas // Children and Schools. 2021. Vol. 43(1). P. 45–53. DOI:10.1093/cs/cdaa027

- Reizer A., Galperin L., Chavan M., Behl A., Pereira V. Examining the relationship between fear of COVID-19, intolerance for uncertainty, and cyberloafing: A mediational model // Journal of Business Research. 2022. Vol. 145. Р. 660–670. DOI:10.1016/j.jbusres.2022.03.037

- Saritepeci M. Predictors of cyberloafing among high school students: unauthorized access to school network, metacognitive awareness and smartphone addiction // Education and Information Technologies. 2020. № 3(25). Р. 2201–2219. DOI:10.1007/s10639-019-10042-0

- Tsai Hung-Yu. Do you feel like being proactive day? How Daily Cyberloafing Influences Creativity and Proactive Behavior: The Moderating Roles of Work Environment // Computers in Human Behavior. 2023. Vol. 138. Р. 107470. DOI:10.1016/j.chb.2022.107470

Об авторах

- Надежда Валерьевна Сиврикова — кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной работы, педагогики и психологии, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» (ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ), Челябинск, Российская Федерация.

- Татьяна Геннадьевна Пташко — кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной работы, педагогики и психологии, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» (ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ), Челябинск, Российская Федерация.

- Артем Евгеньевич Перебейнос — кандидат исторических наук, Доцент кафедры всеобщей истории, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»), Челябинск, Российская Федерация.

Смотрите также:

- Богданович Н.В., Делибалт В.В. Девиантное онлайн-поведение: от классификации видов к анализу программ и технологий помощи

- Дейнека О.С., Духанина Л.Н., Максименко А.А. Кибербуллинг и виктимизация: обзор зарубежных публикаций

- Кирюхина Д.В. Кибербуллинг и индивидуально-психологические характеристики его участников

- Синенко А.М., Игнатович С.С. Цифровая среда и ее влияние на социальную ситуацию развития детей и подростков

ПРИМЕЧАНИЕ

- Федеральным законом от 19.12.2023 № 618-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающие обязанность учащихся не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Использовать средства связи во время проведения учебных занятий допускается только в случае возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаях. Федеральный закон вступил в силу с 19.12.2023.

- Авторы методик не приводят в своих работах стандартных норм, поэтому нет возможности провести сравнение с ними.